Caratteristiche, classificazione e ambienti dei termofili

Il termofili Sono un sottotipo di organismi estremofili che si caratterizzano per tollerare temperature elevate, comprese tra 50 ° C e 75 ° C, sia perché questi valori di temperatura vengono mantenuti in questi ambienti estremi, sia perché vengono raggiunti frequentemente.

Gli organismi termofili sono generalmente batteri o archei, tuttavia, ci sono metazoi (organismi eucarioti che sono eterotrofi e tessuti), che si sviluppano anche in luoghi caldi.

Sono anche noti organismi marini che, associati in simbiosi con batteri termofili, possono adattarsi a queste alte temperature e che hanno anche sviluppato meccanismi biochimici come l'emoglobina modificata, un volume sanguigno elevato, tra gli altri, che consente loro di tollerare la tossicità di solfuri e composti zolfo.

Si ritiene che i procarioti termofili siano state le prime cellule semplici nell'evoluzione della vita e che abbiano abitato luoghi con attività vulcanica e geyser negli oceani.

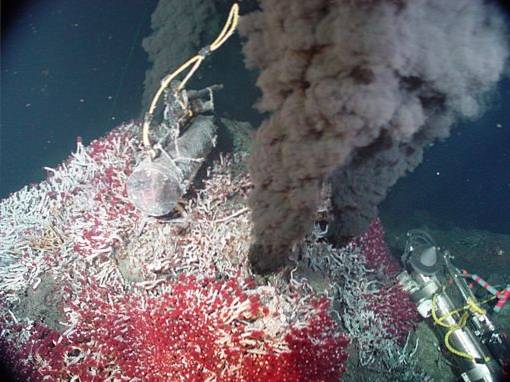

Esempi di questo tipo di organismi termofili sono quelli che vivono in prossimità di prese d'aria idrotermali o prese d'aria sul fondo degli oceani, come batteri metanogeni (produttori di metano) e anellidi Riftia pachyptila.

I principali habitat in cui si possono trovare i termofili sono:

- Ambienti idrotermali terrestri.

- Ambienti idrotermali marini.

- Deserti caldi.

Indice articolo

- 1 Caratteristiche degli organismi termofili

- 1.1 Caratteristiche distintive degli organismi termofili

- 2 Classificazione degli organismi termofili

- 3 Organismi termofili e loro ambienti

- 3.1 Ambienti idrotermali terrestri

- 3.2 Esempi di organismi che abitano ambienti idrotermali terrestri

- 3.3 batteri

- 3.4 Archi

- 3.5 eucarioti

- 3.6 Ambienti idrotermali marini

- 3.7 Esempi di fauna associata ad ambienti idrotermali marini

- 3.8 Deserti caldi

- 3.9 Tipi di deserti

- 3.10 Esempi di organismi termofili del deserto

- 4 Riferimenti

Caratteristiche degli organismi termofili

Temperatura: fattore abiotico critico per lo sviluppo di microrganismi

La temperatura è uno dei fattori ambientali chiave che determina la crescita e la sopravvivenza degli esseri viventi. Ogni specie ha un intervallo di temperature tra le quali può sopravvivere, tuttavia, ha una crescita e uno sviluppo ottimali a temperature specifiche..

Il tasso di crescita di ogni organismo rispetto alla temperatura può essere espresso graficamente, ottenendo i valori corrispondenti alle temperature critiche importanti (minima, ottimale e massima)..

Temperature minime

Alle temperature minime di crescita di un organismo si verifica una diminuzione della fluidità della membrana cellulare e si possono arrestare i processi di trasporto e scambio di materiali, come l'ingresso di nutrienti e l'uscita di sostanze tossiche..

Tra la temperatura minima e la temperatura ottimale, aumenta il tasso di crescita dei microrganismi.

Temperatura ottimale

Alla temperatura ottimale, le reazioni metaboliche si verificano con la massima efficienza possibile.

Massima temperatura

Al di sopra della temperatura ottimale, si verifica una diminuzione del tasso di crescita fino alla temperatura massima che ogni organismo può tollerare.

A queste alte temperature, le proteine strutturali e funzionali come gli enzimi vengono denaturate e inattivate, poiché perdono la loro configurazione geometrica e particolare configurazione spaziale, la membrana citoplasmatica si rompe e si verifica la lisi o rottura termica per effetto del calore..

Ogni microrganismo ha le sue temperature operative e di sviluppo minime, ottimali e massime. I termofili hanno valori eccezionalmente alti a queste tre temperature..

Caratteristiche distintive degli organismi termofili

- Gli organismi termofili hanno tassi di crescita elevati, ma vite brevi.

- Hanno una grande quantità di grassi saturi a catena lunga o lipidi nella loro membrana cellulare; questo tipo di grasso saturo è in grado di assorbire calore e trasformarsi in uno stato liquido ad alte temperature (sciogliendosi), senza essere distrutto.

- Le sue proteine strutturali e funzionali sono molto stabili al calore (termostabili), attraverso legami covalenti e speciali forze intermolecolari chiamate forze di dispersione di Londra..

- Hanno anche enzimi speciali per mantenere il funzionamento metabolico ad alte temperature..

- È noto che questi microrganismi termofili possono utilizzare i solfuri e composti solforati abbondanti nelle aree vulcaniche, come fonti di nutrienti per convertirli in materia organica..

Classificazione degli organismi termofili

Gli organismi termofili possono essere suddivisi in tre grandi categorie:

- Termofili moderati, (ottimale tra 50-60 ° C).

- Termofili estremi (ottimale vicino a 70 ° C).

- Ipertermofili (ottimale vicino a 80 ° C).

Organismi termofili e loro ambienti

Ambienti idrotermali terrestri

I siti idrotermali sono sorprendentemente comuni e ampiamente distribuiti. Possono essere ampiamente suddivisi in quelli associati alle aree vulcaniche e quelli che non lo sono..

Gli ambienti idrotermali con le temperature più elevate sono generalmente associati a caratteristiche vulcaniche (caldere, faglie, confini della tettonica delle placche, bacini di arco posteriore), che consentono al magma di salire a una profondità in cui può interagire direttamente con le acque sotterranee profonde.

I punti caldi sono spesso accompagnati da altre caratteristiche che rendono la vita difficile da sviluppare, come valori estremi di pH, materia organica, composizione chimica e salinità..

Gli abitanti degli ambienti idrotermali terrestri, quindi, sopravvivono in presenza di varie condizioni estreme. Questi organismi sono noti come poliestremofili..

Esempi di organismi che abitano ambienti idrotermali terrestri

Negli ambienti idrotermali terrestri sono stati identificati organismi appartenenti a tutti e tre i domini (eucarioti, batterici e archei). La diversità di questi organismi è determinata principalmente dalla temperatura.

Mentre una vasta gamma di specie batteriche vive in ambienti moderatamente termofili, i fotoautotrofi possono arrivare a dominare la comunità microbica e formare strutture macroscopiche simili a "tappetini" o "tappeti"..

Questi “materassini fotosintetici” sono presenti sulla superficie della maggior parte delle sorgenti calde neutre e alcaline (pH superiore a 7,0) a temperature comprese tra 40-71 ° C, con i cianobatteri affermati come principali produttori dominanti..

Al di sopra di 55 ° C, i materassini fotosintetici sono prevalentemente abitati da cianobatteri unicellulari come Synechococcus sp.

Batteri

Le stuoie microbiche fotosintetiche possono anche essere abitate prevalentemente da batteri del genere Clorofesso Y Roseiflexus, entrambi i membri dell'ordine Chloroflexales.

Quando associati a cianobatteri, le specie di Clorefesso Y Roseiflexus crescere in modo ottimale in condizioni fotoeterotrofiche.

Se il pH è acido, i generi sono comuni Acidiosphaera, Acidiphilium, Desulfotomaculum, Hydrogenobaculum, Methylokorus, Sulfobacillus Thermoanaerobacter, Thermodesulfobium Y Termodesolfatore.

Nelle sorgenti ipertermofile (tra 72-98 ° C) è noto che non si verifica la fotosintesi, che consente la predominanza di batteri chemolitoautotrofi.

Questi organismi appartengono al phylum Aquificae e sono cosmopoliti; può ossidare l'idrogeno o lo zolfo molecolare con l'ossigeno come accettore di elettroni e fissare il carbonio attraverso la via dell'acido tricarbossilico riducente (rTCA).

Archi

La maggior parte degli archei coltivati e incolti individuati in ambienti termali neutri e alcalini appartengono al phylum Crenarchaeota.

Specie piace Thermofilum pendens, Thermosphaera aggregans o Stetteria hydrogenophila Nitrosocaldus yellowstonii, proliferano al di sotto di 77 ° C e Thermoproteus neutrophilus, Vulcanisaeta distributa, Thermofilum pendens, Aeropyruni pernix, Desulfurococcus mobilis e Ignisphaera aggregans, in sorgenti con temperature superiori a 80 ° C.

In ambienti acidi si trovano archaea dei generi: Sulfolobus, Sulfurococcus, Metallosphaera, Acidianus, Sulfurisphaera, Picrophilus, Thermoplasma, Thennocladium Y Galdivirga.

Eucarioti

Tra gli eucarioti da fonti neutre e alcaline, possiamo citare Thermomyces lanuginosus, Scytalidium thermophilum, Echinamoeba thermarum, Marinamoeba thermophilia Y Oramoeba funiarolia.

Nelle fonti acide puoi trovare i generi: Pinnularia, Cyanidioschyzon, Cyanidium o Galdieria.

Ambienti idrotermali marini

Con temperature che vanno da 2 ° C a oltre 400 ° C, pressioni superiori a diverse migliaia di libbre per pollice quadrato (psi) e alte concentrazioni di idrogeno solforato tossico (pH di 2,8), le prese d'aria idrotermali di acque profonde sono forse le più estreme ambienti del nostro pianeta.

In questo ecosistema, i microbi fungono da anello inferiore della catena alimentare, derivando la loro energia dal calore geotermico e dalle sostanze chimiche che si trovano in profondità all'interno della Terra..

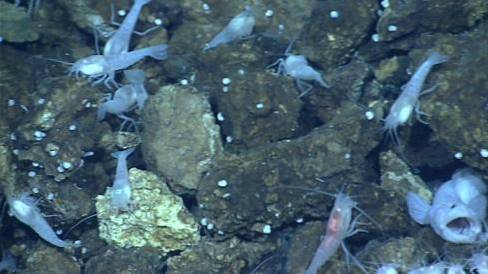

Esempi di fauna associata ad ambienti idrotermali marini

La fauna associata a queste sorgenti o sfiati è molto varia e le relazioni tra i diversi taxa non sono ancora del tutto comprese..

Tra le specie che sono state isolate ci sono sia batteri che archaea. Ad esempio, sono stati isolati archaea del genere Methanococcus, Methanopyus e batteri anaerobici termofili del genere Caminibacter.

I batteri prosperano nei biofilm che si nutrono di più organismi come anfipodi, copepodi, lumache, gamberi granchio, vermi tuberosi, pesci e polpi.

Un panorama comune è costituito dagli accumuli di cozze, Bathymodiolus thermophilus, di lunghezza superiore a 10 cm, affollandosi nelle fessure della lava basaltica. Questi sono solitamente accompagnati da numerosi granchi galateidi (Munidopsis subsquamosa).

Uno degli organismi più insoliti trovati è il verme tuberoso Riftia pachyptila, raggruppabili in grandi quantità e raggiungono dimensioni prossime ai 2 metri.

Questi vermi tubulari non hanno bocca, stomaco o ano (cioè non hanno un sistema digestivo); sono una borsa completamente chiusa, senza alcuna apertura verso l'ambiente esterno.

NOAA Okeanos Explorer Program, Galapagos Rift Expedition 2011

Il colore rosso vivo della penna in punta è dovuto alla presenza di emoglobina extracellulare. L'idrogeno solforato viene trasportato attraverso la membrana cellulare associata ai filamenti di questo pennacchio, e attraverso l'emoglobina extracellulare raggiunge un “tessuto” specializzato chiamato trofosoma, composto interamente da batteri chemiosintetici simbiotici..

Si può dire che questi vermi hanno un "giardino" interno di batteri che si nutrono di idrogeno solforato e forniscono il "cibo" per il verme, un adattamento straordinario.

Deserti caldi

I deserti caldi coprono il 14-20% della superficie terrestre, circa 19-25 milioni di km.

I deserti più caldi, come il Sahara del Nord Africa e i deserti degli Stati Uniti sud-occidentali, Messico e Australia, si trovano in tutti i tropici sia nell'emisfero settentrionale che in quello meridionale (tra circa 10 ° e 30-40 ° di latitudine).

Tipi di deserti

Una caratteristica distintiva di un deserto caldo è l'aridità. Secondo la classificazione climatica Koppen-Geiger, i deserti sono regioni con precipitazioni annuali inferiori a 250 mm.

Tuttavia, le precipitazioni annuali possono essere un indice fuorviante, poiché la perdita d'acqua è un fattore decisivo nel bilancio idrico..

Pertanto, la definizione di deserto dal Programma ambientale delle Nazioni Unite è un deficit annuale di umidità in condizioni climatiche normali, dove l'evapotraspirazione potenziale (PET) è cinque volte maggiore delle precipitazioni effettive (P)..

Un PET alto è prevalente nei deserti caldi perché, a causa della mancanza di copertura nuvolosa, la radiazione solare si avvicina al massimo nelle regioni aride.

I dessert possono essere suddivisi in due tipi in base al loro livello di aridità:

- Iperaridi: con un indice di aridità (P / PET) inferiore a 0,05.

- Aggregati: con un indice compreso tra 0,05 e 0,2.

I deserti si distinguono dalle terre aride semi-aride (P / PET 0,2-0,5) e dalle terre asciutte sub-umide (0,5-0,65).

I deserti hanno altre caratteristiche importanti, come le forti variazioni di temperatura e l'elevata salinità dei loro suoli..

D'altra parte, un deserto è solitamente associato a dune e sabbia, tuttavia, questa immagine corrisponde solo al 15-20% di tutte; i paesaggi rocciosi e montuosi sono gli ambienti desertici più frequenti.

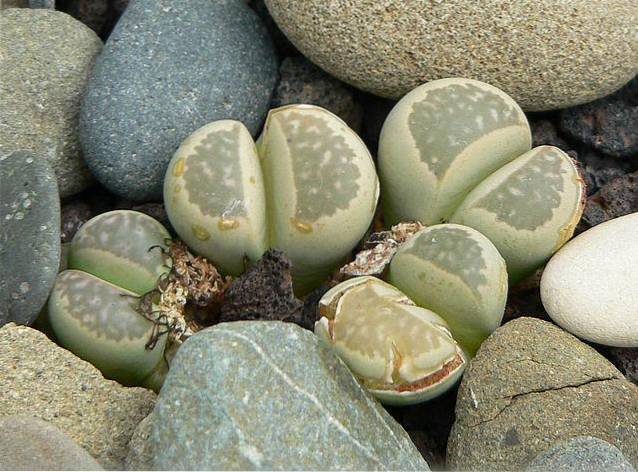

Esempi di organismi termofili del deserto

Gli abitanti dei deserti, che sono termofili, hanno una serie di adattamenti per affrontare le avversità che derivano dalla mancanza di pioggia, alte temperature, venti, salinità, tra gli altri.

Le piante xerofite hanno sviluppato strategie per evitare la traspirazione e immagazzinare quanta più acqua possibile. La succulenza o l'ispessimento di steli e foglie è una delle strategie più utilizzate.

È evidente nella famiglia delle Cactaceae, dove le foglie sono state modificate anche sotto forma di spine, sia per evitare l'evapotraspirazione che per respingere gli erbivori..

Il genere Lithops o piante di pietra, originarie del deserto della Namibia, sviluppano anche succulenza, ma in questo caso la pianta cresce a filo del terreno mimetizzandosi con le pietre circostanti.

D'altra parte, gli animali che vivono in questi habitat estremi sviluppano tutti i tipi di adattamenti, da quelli fisiologici a quelli etologici. Ad esempio, i cosiddetti ratti canguro presentano una minzione a basso volume in un piccolo numero, rendendo questi animali molto efficienti nel loro ambiente scarsamente idrico..

Un altro meccanismo per ridurre la perdita d'acqua è un aumento della temperatura corporea; ad esempio, la temperatura corporea dei cammelli a riposo può aumentare in estate da circa 34 ° C a oltre 40 ° C.

Le variazioni di temperatura sono di grande importanza nella conservazione dell'acqua, per quanto segue:

- L'aumento della temperatura corporea significa che il calore viene immagazzinato nel corpo invece di essere dissipato attraverso l'evaporazione dell'acqua. Successivamente, di notte, il calore in eccesso può essere espulso senza sprecare acqua.

- Il guadagno di calore dall'ambiente caldo diminuisce, perché il gradiente di temperatura è ridotto.

Un altro esempio è il ratto della sabbia (Psammomys obesus), che ha sviluppato un meccanismo digestivo che consente loro di nutrirsi solo delle piante del deserto della famiglia delle Chenopodiaceae, che contengono grandi quantità di sali nelle foglie.

Gli adattamenti etologici (comportamentali) degli animali del deserto sono numerosi, ma forse il più ovvio implica che il ciclo attività-riposo sia invertito.

In questo modo, questi animali diventano attivi al tramonto (attività notturna) e cessano di essere attivi all'alba (riposo diurno), quindi la loro vita attiva non coincide con le ore più calde..

Riferimenti

- Baker-Austin, C. e Dopson, M. (2007). Vita in acido: omeostasi del pH negli acidofili. Trends in Microbiology 15, 165-171.

- Berry, J.A. e Bjorkman, 0. (1980). Risposta fotosintetica e adattamento alla temperatura nelle piante superiori. Revisione annuale di fisiologia vegetale 31, 491-534.

- Brock, T.D. (1978). Microrganismi termofili e vita alle alte temperature. Springer-Verlag, New York, 378 pagg.

- Campos, V.L., Escalante, G., Jafiez, J., Zaror, C.A. e Mondaca, A.M. (2009), Isolamento di batteri ossidanti l'arsenite da un biofilm naturale associato alle rocce vulcaniche del deserto di Atacama, Cile. Journal of Basic Microbiology 49, 93-97.

- Cary, C.S., Shank, T. e Stein, J. (1998). I vermi si crogiolano a temperature estreme. Nature 391, 545-546.

- Chevaldonne, P, Desbruyeres, D. e Childress, J.J. (1992). Ad alcuni piace caldo ... e ad altri ancora più caldo. Nature 359, 593-594.

- Evenari, M., Lange, 01., Schulze, E.D., Buschbom, U. e Kappen, L. (1975). Meccanismi adattativi nelle piante del deserto. In: Vemberg, F.J. (a cura di) Adattamento fisiologico all'ambiente. Intext Press, Platteville, LISA, pagg. 111-129.

- Gibson, A.C. (millenovecentonovantasei). Relazioni struttura-funzione delle piante calde del deserto. Springer, Heidelberg, Germania, 216 pagg.

- Gutterman, Y. (2002). Strategie di sopravvivenza delle piante annuali del deserto. Springer, Berlino, Germania, 368 pagg.

- Lutz, R.A. (1988). Dispersione di organismi alle prese d'aria idrotermali di acque profonde: una rassegna. Legge Oceanologica 8, 23-29.

- Lutz, R.A., Shank, T.M., Fornari, D.J., Haymon, R.M., Lilley, M.D., Von Damm, K.L. e Desbruyeres, D. (1994). Crescita rapida alle prese d'aria di acque profonde. Nature 371, 663-664.

- Rhoads, D.C., Lutz, R.A., Revelas, E.C. e Cerrato, R.M. (diciannove ottantuno). Crescita di bivalvi nelle bocche idrotermali di acque profonde lungo il Rift delle Galapagos. Science 214, 911-913.

- Noy-Meir I. (1973). Ecosistemi desertici: ambiente e produttori. Revisione annuale dei sistemi ecologici 4, 25-51.

- Wiegel, J. e Adams, M.W.W. (1998). Termofili: le chiavi dell'evoluzione molecolare e l'origine della vita. Taylor e Francis, Londra, 346 pagg.

Nessun utente ha ancora commentato questo articolo.