Caratteristiche del tessuto muscolare cardiaco, funzioni, istologia

Il tessuto muscolare cardiaco, Generalmente chiamato miocardio, rappresenta la componente tissutale più importante del cuore. Sia dal punto di vista delle sue dimensioni, poiché costituisce la maggior parte della massa cardiaca, sia della sua funzione, poiché è quella che sviluppa l'attività contrattile.

Il cuore ha anche altri tipi di tessuto: uno fibroso che lo ricopre all'interno (endocardio) e all'esterno (epicardio); un altro che partecipa alla separazione tra atri e ventricoli; un altro che separa gli atri ei ventricoli l'uno dall'altro e un tessuto valvolare.

Senza escludere l'importanza di questi tessuti fibrosi nell'architettura cardiaca come supporto per l'attività meccanica del cuore, né il loro ruolo nella direzionalità del sangue (valvole), è il miocardio che genera le attività elettriche e contrattili del cuore che sono essenziali per la vita.

Indice articolo

- 1 Caratteristiche

- 1.1 Cronotropismo

- 1.2 Inotropismo

- 1.3 Dromotropismo

- 1.4 Bathmotropism

- 1.5 Lusitropismo

- 2 funzioni

- 3 Istologia

- 3.1 Miocardio come sincizio

- 4 Riferimenti

Caratteristiche

Quando parliamo di tessuti, ci riferiamo a strutture composte da cellule simili ma che possono essere di vario tipo e che possono essere organizzate in modo tale da lavorare insieme, risultando in una funzione coordinata dal punto di vista fisiologico..

Il tessuto muscolare cardiaco è uno di quei tipi di tessuto che, come indica il nome, è di natura muscolare e che svolge la funzione di contrarre e sviluppare forze che producono spostamenti di componenti organiche o altri elementi esterni..

Le caratteristiche di un tessuto possono essere definite da un punto di vista strutturale, sia anatomico che istologico, e anche da un punto di vista funzionale. La struttura e la funzione di una cellula, tessuto, organo o sistema sono correlate.

Gli aspetti strutturali verranno esaminati nella sezione istologica, mentre qui si farà riferimento ad alcune caratteristiche funzionali che vengono raggruppate sotto il nome di "proprietà del cuore" e comprendono: cronotropismo, inotropismo, dromotropismo, batmotropismo e lusotropismo..

Cronotropismo

Per comprendere questa proprietà è necessario considerare che ogni contrazione muscolare deve essere preceduta da un'eccitazione elettrica nella membrana cellulare e che è proprio questa eccitazione la responsabile dello scatenamento degli eventi chimici che sfoceranno in un'azione meccanica.

Nei muscoli scheletrici, questa eccitazione è il risultato dell'azione di una fibra nervosa che è a stretto contatto con la membrana delle cellule muscolari. Quando questa fibra è eccitata, rilascia acetilcolina, si produce un potenziale d'azione nella membrana e le cellule muscolari si contraggono.

Nel caso del tessuto miocardico non è richiesta l'azione di un nervo; Questo tessuto ha fibre cardiache modificate che hanno la capacità di generare, da sole, senza nulla che le comandi e automaticamente, tutte le eccitazioni che provocano le contrazioni cardiache. Questo è ciò che viene chiamato cronotropismo.

Questa proprietà è anche chiamata automatismo cardiaco. Le cellule che hanno questa capacità di automatismo sono raggruppate in una struttura situata nell'atrio destro nota come nodo del seno. Poiché questo nodo determina il ritmo delle contrazioni cardiache, è anche chiamato pacemaker cardiaco..

L'automatismo cardiaco è la proprietà che permette a un cuore di continuare a battere anche quando viene rimosso dal corpo e ciò che rende possibile il trapianto di cuore, cosa che non sarebbe stata possibile se fosse richiesta la riconnessione dei nervi per attivare il miocardio..

Inotropismo

Si riferisce alla capacità del tessuto miocardico di generare forza meccanica (inos = forza). Questa forza viene generata perché una volta che le cellule sono eccitate, si innescano fenomeni molecolari che accorciano le dimensioni delle fibre muscolari cardiache.

Poiché il tessuto miocardico ventricolare è organizzato come camere cave circostanti (ventricoli) piene di sangue, quando le pareti muscolari si contraggono su questa massa sanguigna (sistole) aumentano la pressione in essa e la spostano, diretta dalle valvole, verso le arterie.

L'inotropismo è come l'obiettivo finale della funzione cardiaca, poiché è questa proprietà che costituisce l'essenza del tessuto miocardico, consentendo il movimento e la circolazione del sangue ai tessuti e da lì al cuore.

Dromotropismo

È la capacità del muscolo cardiaco di condurre l'eccitazione che ha origine nelle cellule del nodo del seno, che è il pacemaker naturale, e che per essere efficace sulle cellule miocardiche deve raggiungerle nella loro interezza e praticamente contemporaneamente.

Alcune fibre negli atri si sono specializzate nel condurre l'eccitazione dal nodo del seno ai miociti contrattili nel ventricolo. Questo sistema è chiamato "sistema di conduzione" e comprende, oltre ai fasci auricolari, fascio dei suoi con i suoi due rami: destro e sinistro e il sistema Purkinje.

Bathmotropism

È la capacità del tessuto muscolare cardiaco di rispondere agli stimoli elettrici generando le proprie eccitazioni elettriche, che, a loro volta, sono in grado di produrre contrazioni meccaniche. Grazie a questa proprietà è stata resa possibile l'installazione di pacemaker artificiali.

Lusitropismo

È la capacità di rilassarsi. Alla fine della contrazione cardiaca, il ventricolo viene lasciato con un volume minimo di sangue ed è necessario che il muscolo si rilassi completamente (diastole) in modo che il ventricolo possa riempirsi nuovamente e avere sangue per la successiva sistole.

Caratteristiche

La funzione primaria del miocardio è legata alla sua capacità di generare forze meccaniche, che, quando esercitate sulla massa sanguigna confinata all'interno dei ventricoli, producono aumenti della sua pressione e della sua tendenza a spostarsi verso luoghi dove la pressione è più bassa..

Durante la diastole, quando i ventricoli sono rilassati, la pressione nelle arterie mantiene chiuse le valvole che comunicano con i ventricoli e il cuore si riempie. Nella sistole i ventricoli si contraggono, la pressione aumenta e il sangue finisce per uscire dalle arterie.

In ogni contrazione, ogni ventricolo spinge una certa quantità di sangue (70 ml) verso l'arteria corrispondente. Questo fenomeno si ripete tante volte in un minuto quante sono le frequenze cardiache, cioè quante volte il cuore si contrae in un minuto..

L'intero corpo, anche in stato di riposo, ha bisogno del cuore per inviargli circa 5 litri di sangue / min. Il volume che il cuore pompa in un minuto è chiamato gittata cardiaca, che è uguale alla quantità di sangue ad ogni contrazione (volume della corsa) moltiplicata per la frequenza cardiaca..

La funzione essenziale del muscolo cardiaco è quindi quella di mantenere un'adeguata gittata cardiaca affinché l'organismo riceva la quantità di sangue necessaria al mantenimento delle sue funzioni vitali. Durante l'esercizio fisico le necessità aumentano e aumenta anche la gittata cardiaca.

Istologia

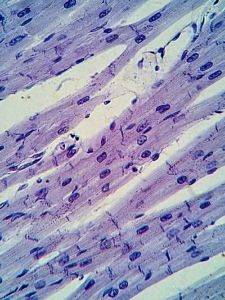

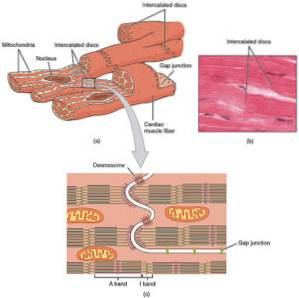

Il miocardio ha una struttura istologica molto simile a quella del muscolo scheletrico. È costituito da celle allungate di circa 15 µm di diametro e circa 80 µm di lunghezza. Queste fibre subiscono biforcazioni e entrano in stretto contatto con le altre, formando catene.

I miociti o fibre muscolari cardiache hanno un unico nucleo e le loro componenti interne sono organizzate in modo tale che quando osservate al microscopio ottico offrono un aspetto striato per la successione alternata di bande chiare (I) e scure (A), come nel muscolo scheletrico.

Le fibre sono costituite da un insieme di strutture più sottili e anche cilindriche chiamate miofibrille, che sono disposte lungo l'asse maggiore (longitudinale) delle fibre. Ogni miofibrilla risulta dall'unione sequenziale di segmenti più corti chiamati sarcomeri.

Il sarcomero è l'unità anatomica e funzionale della fibra, è lo spazio tra due linee Z. In esse sono ancorati sottili filamenti di actina su ciascun lato che sono diretti verso il centro del sarcomero senza che le loro estremità si tocchino, che si interdigitano (si intrecciano ) con filamenti di miosina spessi.

I filamenti spessi si trovano nella regione centrale del sarcomero. Quella zona in cui si trovano è quella che può essere vista, al microscopio ottico, come la banda scura A. Da ciascuna delle linee Z che delimitano un sarcomero a quella banda A ci sono solo filamenti sottili e l'area è più chiara (I ).

I sarcomeri sono avvolti dal reticolo sarcoplasmatico che immagazzina Ca ++. Le invaginazioni della membrana cellulare (tubi a T) raggiungono il reticolo. L'eccitazione della membrana in questi tubuli apre canali di Ca ++ che entrano nella cellula e fanno sì che il reticolo rilasci il suo Ca ++ e inneschi la contrazione.

Miocardio come sincizio

Le fibre muscolari cardiache entrano in contatto tra loro alle estremità e attraverso strutture chiamate dischi intercalari. La giunzione è così stretta in questi siti che lo spazio che li separa è di circa 20 nm. Qui si distinguono desmosomi e unioni comunicanti.

I desmosomi sono strutture che collegano una cellula all'altra e consentono la trasmissione di forze tra di loro. Comunicare i sindacati giunzioni gap) consentono il flusso ionico tra due cellule vicine e fanno sì che l'eccitazione venga trasmessa da una cellula all'altra e il tessuto funzioni come un sincizio.

Riferimenti

- Brennero B: Musculatur, in Fisiologia, 6a ed; R Klinke et al (eds). Stoccarda, Georg Thieme Verlag, 2010.

- Ganong WF: Tessuto eccitabile: Muscolo, in Revisione di fisiologia medica, 25a ed. New York, McGraw-Hill Education, 2016.

- Guyton AC, Hall JE: Cardiac Muscle; il cuore come pompa e funzione delle valvole cardiache, in Libro di testo di fisiologia medica, 13a edizione, AC Guyton, JE Hall (a cura di). Philadelphia, Elsevier Inc., 2016.

- Linke WA e Pfitzer G: Kontraktionmechanismen, in Physiologie des Menschen mit Pathophysiologie, 31 ° ed, RF Schmidt et al (eds). Heidelberg, Springer Medizin Verlag, 2010.

- Widmaier EP, Raph H e Strang KT: Muscle, in Human Physiology di Vander: The Mechanisms of Body Function, 13 ° ed; EP Windmaier et al (eds). New York, McGraw-Hill, 2014.

Nessun utente ha ancora commentato questo articolo.