Cos'è la recessività? (Con esempi)

Il recessività, in genetica, è un tipo di relazione che si verifica tra i due alleli di un gene (in condizione eterozigote), in cui uno di essi (il recessivo) non si esprime in modo “visibile” a causa del “mascheramento” o dell'influenza dell'espressione del suo partner allelico, che è dominante.

Un allele è definito come la forma alternativa di un gene, che non è altro che un segmento di DNA che fornisce le informazioni necessarie per la costituzione di un fenotipo. Negli animali, che sono organismi diploidi, ci sono due forme alternative di ciascun gene, una su ciascun cromosoma omologo..

Il fenotipo, d'altra parte, è una qualsiasi "caratteristica visibile" di un organismo che sorge come risultato dell'espressione dei suoi geni e della sua interazione con l'ambiente in cui vive..

Se un individuo eredita lo stesso allele per un gene da suo padre e sua madre, si dice che sia così omozigote, ma se un individuo eredita un allele da suo padre e un altro diverso da sua madre, si dice che sia così eterozigote, in tal caso, il fenotipo può corrispondere solo a uno dei due alleli (quello dominante).

Indice articolo

- 1 Il classico esempio di recessività nelle piante

- 2 alleli recessivi

- 3 Per capirlo meglio

- 4 Perché usiamo il termine recessivo?

- 5 Perché i geni recessivi non scompaiono in una popolazione?

- 6 Condizioni recessive negli esseri umani

- 6.1 Esempi di malattie autosomiche recessive nell'uomo

- 7 Riferimenti

Il classico esempio di recessività nelle piante

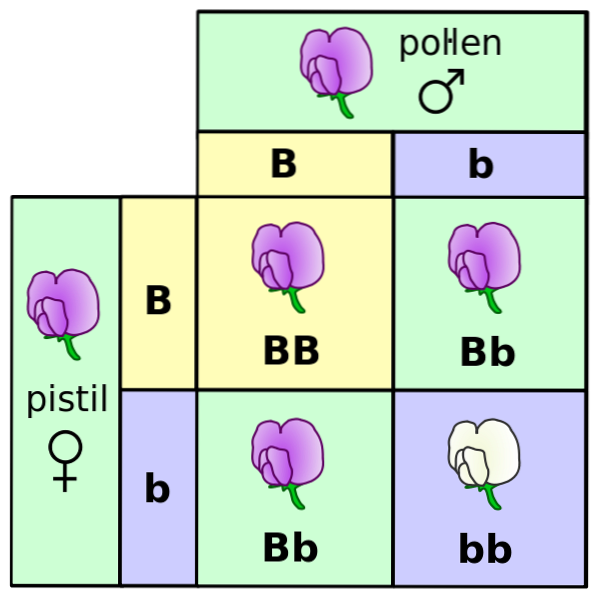

Il primo a descrivere la dominanza e la recessività è stato Gregorio Mendel quando ha analizzato i risultati degli incroci tra linee pure di piante di piselli con fiori viola e con fiori bianchi..

Nella prima generazione di discendenti, tutte le piante risultarono essere fiori viola e una volta incrociati questi individui tra loro, osservò una piccola proporzione di individui con fiori bianchi, oltre a quelli con fiori viola..

In questo caso Mendel ha stabilito che l'allele recessivo corrispondeva a quello che determinava il colore bianco e che quello dominante corrispondeva al colore viola..

Alleli recessivi

Gli alleli recessivi non sono distinguibili semplicemente osservando il fenotipo eterozigote, poiché in questo si osservano solo le caratteristiche “imposte” dall'allele dominante.

Il fenotipo che questi alleli conferiscono è raramente osservato in natura ed è distinguibile solo nei doppi recessivi omozigoti..

In via sperimentale, determinare la dominanza o la recessività di un tratto o del gene che codifica per un dato tratto è molto difficile, poiché il fenotipo mostrato è in realtà il prodotto dell'interazione tra molti geni diversi e l'ambiente che li circonda..

Per capirlo meglio

L'effetto di un gene dominante su un gene recessivo può essere spiegato con una semplice analogia artistica:

Supponiamo di avere due colori in barattoli diversi: uno nero e uno rosso, ciascuno rappresentante un allele per lo stesso carattere, cioè il colore della vernice..

Se in una nuova bottiglia mescoliamo due gocce uguali di colore nero (omozigote dominante), il colore che otterremo sarà il nero (fenotipo dominante).

Ora, se mescoliamo due gocce, una nera e l'altra rossa, otterremo anche il fenotipo precedente: nero; ma in questo caso questo sarà il prodotto della miscela di nero e rosso (eterozigote).

Solo se mescoliamo due gocce di vernice rossa in un contenitore otterremo come risultato rosso (omozigote recessivo).

Nota: Poiché in una miscela di colori non possiamo separare quelli che abbiamo unito, come nel caso degli alleli, questa analogia non è utile per spiegare l'incrocio tra due organismi eterozigoti, dove si otterrebbero:

- Omocitocitociti dominanti (con fenotipo nero)

- Eterozigote (con un fenotipo nero)

- Omozigote recessivo (con fenotipo rosso)

Per cosa usiamo il termine recessivo?

Il termine "recessivo" viene utilizzato sia per descrivere il gene la cui espressione è mascherata da quella del suo partner allelico dominante, sia per descrivere l'individuo che porta entrambi i membri di una coppia allelica nella condizione recessiva (omozigote).

Come per il fenomeno della dominanza, la recessività non è una proprietà intrinseca di un gene, ma piuttosto il pattern fenotipico o la relazione tra i due alleli di un gene, in cui il fenotipo osservato nell'eterozigote corrisponde all'espressione di uno solo dei due.

Fino a quando non è stato finalmente in grado di verificare l'esistenza di "alleli recessivi", Mendel ha fatto centinaia di incroci diversi, poiché solo ottenendo linee pure è possibile determinare la relazione di dominanza e / o recessività tra gli alleli dello stesso gene.

In termini molecolari, la comparsa di questi alleli è dovuta a due possibili eventi:

- Alla perdita dell'allele dominante.

- All'inattivazione di un allele causata da agenti esterni o delezioni endogene che si verificano durante il crossover.

Perché i geni recessivi non scompaiono in una popolazione?

Gli alleli recessivi sono generalmente forme mutate di un gene. La frequenza con cui questi compaiono nella popolazione nella forma omozigote è molto inferiore a quella degli eterozigoti e, addirittura, a quella degli omozigoti dominanti.

In molti casi, le condizioni omozigoti recessive sono letali o estremamente dannose o svantaggiose per quegli individui che le presentano, quindi perché questi geni non scompaiono dall'insieme allelico della popolazione??

La risposta è abbastanza semplice, alcuni di questi individui riescono a riprodursi "scappando" per un attimo dagli effetti della selezione naturale, in modo da poter trasmettere i propri geni alla generazione successiva..

Condizioni recessive negli esseri umani

Molte malattie genetiche umane sono recessive, il che significa che vengono osservate solo quando gli individui hanno un genotipo omozigote per lo stesso tratto nella sua condizione recessiva, generalmente mutante, che a volte è difettosa..

Ci sono molteplici esempi di queste condizioni che, in generale, sono autosomiche recessive, cioè risiedono su una qualsiasi delle coppie cromosomiche da 1 a 22 (non sui cromosomi sessuali), quindi uomini e donne possono soffrirne allo stesso modo (non sono collegati al sesso).

D'altra parte, molte di queste malattie coinvolgono un singolo gene, cioè solo la presenza di due alleli recessivi (omozigosità) determina la comparsa del fenotipo patologico..

Le persone omozigoti dominanti, cioè quelle con la forma "selvaggia" o "normale" del gene la cui mutazione causa una malattia non hanno sintomi o sono portatrici.

Nel frattempo coloro che sono eterozigoti, che hanno il fenotipo selvaggio, sono chiamati portatori, sebbene non presentino sintomi e, infine, solo i doppi recessivi soffrono della malattia e hanno maggiori probabilità di avere prole con la stessa condizione.

Esempi di malattie autosomiche recessive negli esseri umani

- Anemia falciforme

- Fibrosi cistica

- malattia di Huntington

- malattia di Tay-Sachs

- Emofilia A

Altre condizioni recessive ereditarie, sebbene non necessariamente considerate una malattia, includono albinismo e nanismo..

L'albinismo ha a che fare con l'assenza parziale o totale della produzione di melanina, il pigmento che determina la colorazione della pelle, dei capelli e degli occhi, e che partecipa anche allo sviluppo dei nervi oculari..

Questa condizione è causata da una mutazione in uno dei geni che opera nella via metabolica per la sintesi di detto pigmento. Gli alleli che causano l'albinismo sono ereditati in modo mendeliano e si vedono solo negli individui omozigoti recessivi..

Riferimenti

- Griffiths, A. J., Wessler, S. R., Lewontin, R. C., Gelbart, W. M., Suzuki, D. T. e Miller, J. H. (2005). Un'introduzione all'analisi genetica. Macmillan.

- Henderson, M. (2009). 50 idee genetiche che devi davvero conoscere. Quercus Books.

- Keightley, P. D. (1996). Una base metabolica per dominanza e recessività. Genetica, 143 (2), 621.

- Pierce, B. A. (2012). Genetica: un approccio concettuale. Macmillan.

- Quillen, E. E. (2018). Dominanza e recessività (genetica). The International Encyclopedia of Biological Anthropology, 1-2.

- Vallejo, F. (1998). Tautologia darwiniana: e altri saggi in biologia (Vol.4). UNAM.

- Wilkie, A. O. (2001). Dominanza e recessività. Els, 1-10.

Nessun utente ha ancora commentato questo articolo.