Definizione di isocromosoma, origine, patologie associate

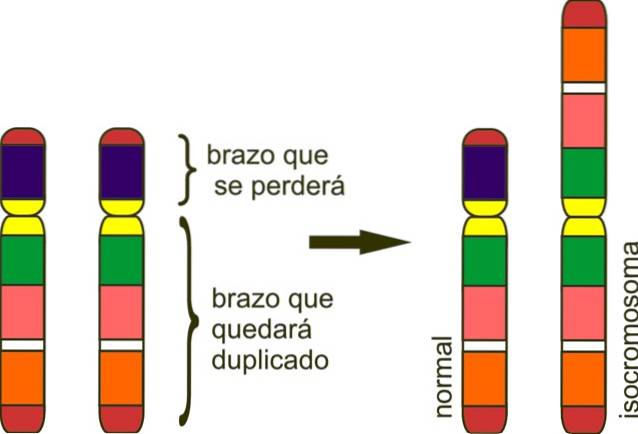

UN isocromosoma è un cromosoma metacentrico anomalo che è causato dalla perdita di uno dei bracci del cromosoma parentale e dalla conseguente duplicazione del braccio che si conserva.

Ci sono due meccanismi che sono stati proposti per spiegare la generazione di questo tipo di anomalia genetica. La più accettata delle due propone che gli isocromosomi abbiano origine durante il processo di divisione cellulare, come prodotto di una divisione trasversale del centromero anziché longitudinale.

Poiché il risultato consiste in un'alterazione dell'informazione genetica contenuta nel cromosoma genitoriale, possono originarsi numerose malattie genetiche. La sindrome di Turner, che si manifesta grazie alla duplicazione del braccio lungo del cromosoma X e alla perdita del braccio corto, è stata la più studiata di questi disturbi.

Inoltre, molti tipi di cancro sono anche associati a questi tipi di anomalie. Pertanto, lo studio degli isocromosomi è diventato un campo di ricerca interessante e importante..

Indice articolo

- 1 Isochromosome: un'anomalia cromosomica strutturale

- 2 Origine

- 3 Patologie associate

- 4 Cos'è un cromosoma?

- 4.1 Struttura dei cromosomi

- 4.2 Anomalie cromosomiche

- 5 Riferimenti

Isochromosome: un'anomalia cromosomica strutturale

Un isocromosoma è un'anomalia cromosomica strutturale che si traduce in un cromosoma metacentrico aberrante. Ciò è causato dalla perdita di uno dei bracci di un cromatide e dalla successiva duplicazione del braccio non eliminato.

In altre parole, su questo cromosoma entrambi i bracci di un cromatide sono morfologicamente e geneticamente identici. Questa duplicazione si traduce in una monosomia parziale o in una trisomia parziale..

La monosomia è un termine usato per riferirsi al fatto che l'informazione genetica contenuta in un locus si trova in una singola copia. Una situazione anormale nelle cellule diploidi, dove sono sempre presenti due copie. Ora, si dice che sia parziale quando le informazioni perse vengono trovate sull'altro cromosoma della coppia..

La trisomia provocata da questo tipo di perturbazione strutturale è invece parziale, perché l'informazione genetica contenuta in un braccio è presente in tre copie.

Tuttavia, due di queste copie sono le stesse, prodotto dell'evento di duplicazione di uno dei bracci in uno dei cromosomi della coppia..

fonte

I meccanismi con cui vengono generati gli isocromosomi devono ancora essere completamente chiariti. Tuttavia, sono ammesse due spiegazioni finora fornite..

Il primo di essi, il più accettato, afferma che durante la divisione cellulare il centromero è formato da divisione trasversale e non longitudinale, come avviene normalmente in condizioni normali. Ciò porta alla perdita di uno dei bracci del cromosoma parentale e alla successiva duplicazione del braccio che rimane intatto..

Il secondo dei meccanismi prevede il distacco di uno dei bracci e la sua conseguente fusione dei cromatidi figli appena sopra il centromero, dando origine a un cromosoma con due centromeri (cromosoma dcentrico). A sua volta, uno di questi due centromeri subisce una perdita totale di funzionalità, il che rende possibile che la segregazione cromosomica durante la divisione cellulare avvenga normalmente..

Patologie associate

La formazione di isocromosomi provoca uno squilibrio nella quantità di informazioni genetiche detenute dai cromosomi parentali. Questi squilibri spesso portano alla comparsa di disturbi genetici, che si traducono in patologie specifiche.

Tra le molte sindromi che sono state associate a questo tipo di anomalia strutturale, troviamo la sindrome di Turner. Questa condizione è la più nota, infatti è correlata alla prima segnalazione di un isocromosoma nell'uomo. Quest'ultimo deriva dalla formazione di un isocromosoma X, in cui il braccio corto del cromosoma originale è stato perso e il braccio lungo è stato duplicato..

Numerose indagini hanno dimostrato che la presenza di isocromosomi è il fattore scatenante per lo sviluppo di numerosi tipi di cancro, tra cui spicca la leucemia mieloide cronica associata all'isocromosoma i (17q). Questi risultati rendono gli isocromosomi un obiettivo altamente rilevante per i ricercatori.

Cos'è un cromosoma?

In tutte le cellule viventi, il DNA è confezionato in strutture altamente organizzate chiamate cromosomi..

Questo confezionamento nelle cellule eucariotiche avviene grazie all'interazione del DNA con proteine chiamate istoni, che in un gruppo di otto unità (ottamero) formano un nucleosoma.

Il nucleosoma (unità di base dell'organizzazione della cromatina) è costituito da un ottamero istonico composto da dimeri istonici H2A, H2B, H3 e H4. La struttura dell'ottamero assomiglia a un rocchetto di filo attraverso il quale viene avvolta la grande molecola di DNA.

L'avvolgimento della molecola di DNA, attraverso un vasto numero di nucleosomi legati tra loro da regioni spaziatori associate ad un altro tipo di istone (H1) chiamato linker, dà infine origine ai cromosomi. Questi ultimi possono essere percepiti al microscopio come corpi ben definiti durante i processi di divisione cellulare (mitosi e meiosi)..

Ogni specie diploide ha un numero ben definito di coppie cromosomiche. Ogni paio si distingue per dimensioni e forma per una facile identificazione..

Struttura dei cromosomi

I cromosomi hanno una struttura abbastanza semplice, formata da due bracci paralleli (cromatidi) uniti attraverso il centromero, una struttura di DNA densamente compatta..

Il centromero divide ogni cromatide in due bracci, uno corto chiamato "braccio P" e uno più lungo chiamato "braccio Q". In ciascuno dei bracci di ciascun cromatide i geni sono disposti in posizioni identiche.

La posizione del centromero lungo ciascun cromatide dà origine a diversi tipi strutturali di cromosomi:

- Acrocentrico: quelle in cui il centromero occupa una posizione molto prossima a uno degli estremi, originando un braccio molto lungo rispetto all'altro.

- Metacentrici: in questo tipo di cromosomi, il centromero occupa una posizione centrale, dando origine a braccia di uguale lunghezza.

- Submetacentric: In questi, il centromero è solo leggermente spostato dal centro, cedendo le braccia che divergono molto poco in lunghezza..

Anomalie cromosomiche

Ciascuno dei cromosomi che compongono il cariotipo di un individuo ospita milioni di geni, che codificano un numero infinito di proteine che svolgono diverse funzioni, nonché sequenze regolatorie..

Qualsiasi evento che introduca variazioni nella struttura, nel numero o nella dimensione dei cromosomi, può portare ad alterazioni nella quantità, qualità e localizzazione delle informazioni genetiche in essi contenute. Queste alterazioni possono portare a condizioni catastrofiche, sia nello sviluppo che nel funzionamento degli individui..

Queste anomalie sono generalmente generate durante la gametogenesi o durante le prime fasi dello sviluppo embrionale e, sebbene tendano ad essere estremamente varie, sono state semplificate in due categorie: anomalie cromosomiche strutturali e anomalie cromosomiche numeriche..

I primi comportano variazioni del numero standard di cromosomi, cioè alludono alla perdita o guadagno di cromosomi, mentre i secondi si riferiscono alla perdita, duplicazione o inversione di una parte del cromosoma

Riferimenti

- Alberts B, Johnson AD, Lewis J, Morgan D, Raff M, Roberts K, Walter P. (2014) Molecular Biology of the Cell (6a edizione). W.W. Norton & Company, New York, NY, USA.

- Annunziato A. DNA Packaging: nucleosomi e cromatina. Educazione alla natura. 2008; 1:26.

- Caspersson T, Lindsten J, Zech L. La natura delle aberrazioni strutturali del cromosoma X nella sindrome di Turner come rivelato dall'analisi della fluorescenza della senape quinacrina. Hereditas. 1970; 66: 287-292.

- de la Chapelle A. Come nascono gli isocromosomi umani? Cancer Genet Cytogenet. 1982; 5: 173-179.

- Fraccaro M, Ikkos D, Lindsten J, Luft R, Kaijser K.Un nuovo tipo di anomalia cromosomica nella disgenesia gonadica. Lancetta. 1960; 2: 1144.

- Primo workshop internazionale sui cromosomi nella leucemia. Cromosomi nella leucemia granulocitica cronica Phi-positiva. Br J Haematol. 1978; 39: 305-309.

- Mitelman F, Levan G. Raggruppamento di aberrazioni a cromosomi specifici nelle neoplasie umane. Hereditas. 1978; 89: 207-232.

- Simpson JL. Disturbi della differenziazione sessuale. 1970. Academic Press, New York, San Francisco, Londra.

- Vinuesa M, Slavutsky I, Larripa I. Presenza di isocromosomi nelle malattie ematologiche. Cancer Genet Cytogenet. 1987; 25: 47-54.

Nessun utente ha ancora commentato questo articolo.