Struttura chimica dell'acido fosfatidico, biosintesi, funzioni

Il acido fosfatidico o fosfatidato, È un fosfolipide appartenente alla famiglia dei glicerofosfolipidi o fosfogliceridi, presenti in tutte le membrane biologiche. È il fosfolipide più semplice e funziona come un precursore di altri glicerofosfolipidi più complessi, sebbene non si trovi in grandi quantità.

Sopra E. coli, ad esempio, rappresenta meno dello 0,5% dei fosfolipidi totali nella membrana plasmatica e cambia rapidamente a causa del suo ruolo di intermedio biosintetico.

Questo fosfolipide precursore è formato dall'acilazione dei gruppi idrossilici del glicerolo 3-fosfato con due molecole di acido grasso attivate e si ritiene che sia presente praticamente in tutte le membrane biologiche..

La cardiolipina, un importante fosfolipide presente nella membrana mitocondriale e nella membrana plasmatica di batteri e archei, è costituita da due molecole di acido fosfatidico attaccate a una molecola di glicerolo.

L'acido lisofosfatidico, cioè una molecola di acido fosfatidico priva di un gruppo acilico, partecipa come molecola intermedia a molti processi di segnalazione extracellulare.

Indice articolo

- 1 Struttura chimica

- 2 Biosintesi

- 2.1 Altre vie di produzione

- 2.2 Biosintesi nelle piante

- 3 funzioni

- 4 Riferimenti

Struttura chimica

Come la maggior parte dei fosfolipidi, l'acido fosfatidico è una molecola anfipatica con due estremità di idrofilia opposta: un'estremità polare idrofila e code apolari idrofobe..

Come accennato in precedenza, questo è il fosfolipide più semplice, poiché la sua "testa" o gruppo polare è composto solo dal gruppo fosfato che è attaccato al carbonio nella posizione 3 di una molecola di glicerolo..

Le loro code apolari sono costituite da due catene di acidi grassi esterificate agli atomi di carbonio nelle posizioni 1 e 2 di glicerolo 3-fosfato. Questi acidi grassi hanno lunghezze e gradi di saturazione variabili.

Di solito, la lunghezza degli acidi grassi attaccati varia da 16 a 24 atomi di carbonio; ed è stato determinato che l'acido grasso attaccato al carbonio 2 è solitamente insaturo (presenza di doppi legami carbonio-carbonio), sebbene ciò dipenda dall'organismo considerato, poiché nei plastidi vegetali è un acido grasso saturo.

Biosintesi

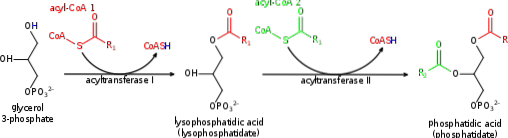

La biosintesi dell'acido fosfatidico è il punto di diramazione per la sintesi degli altri glicerofosfolipidi. Inizia con l'attivazione degli acidi grassi mediante l'aggiunta di una porzione di CoA, una reazione catalizzata dall'acil-CoA sintetasi, che produce acil-CoA.

Esistono diverse isoforme di questo enzima che si trovano nel reticolo endoplasmatico e nei mitocondri, ma le reazioni si verificano più o meno allo stesso modo dei procarioti..

Il primo passo “impegnato” della via biosintetica è il trasferimento della molecola di acil-CoA al glicerolo 3-fosfato, una reazione catalizzata da una glicerina 3-fosfato aciltransferasi associata alla membrana esterna dei mitocondri e al reticolo endoplasmatico.

Si pensa che il prodotto di questa reazione, un acido lisofosfatidico (poiché ha una sola catena idrocarburica), venga trasferito dai mitocondri al reticolo endoplasmatico per effettuare la seconda reazione di acilazione..

L'enzima che catalizza questo passaggio è noto come 1-acilglicerolo 3-fosfato aciltransferasi, abbondante nella membrana del reticolo endoplasmatico e che trasferisce specificamente gli acidi grassi insaturi al carbonio nella posizione 2 della molecola 1-acilglicerolo 3-fosfato..

L'acido fosfatidico così formato può essere idrolizzato dalla fosfatasi dell'acido fosfatidico a 1,2-diacilglicerolo, che può quindi essere utilizzato per la sintesi di fosfatidilcolina e fosfatidiletanolammina..

Altri modi di produzione

Una via alternativa per la produzione di acido fosfatidico che coinvolge il “riciclo” di molecole di 1,2-diacilglicerolo ha a che fare con la partecipazione di specifici enzimi chinasici che trasferiscono i gruppi fosfato al carbonio in posizione 3 del diacilglicerolo.

Un altro è l'idrolisi di altri fosfolipidi, catalizzata da enzimi noti come fosfolipasi. Un esempio di questo processo è la produzione di acido fosfatidico dalla fosfatidilcolina grazie all'azione della fosfolipasi D, che idrolizza il legame tra la colina e il gruppo fosfato di 1,2-diacilglicerolo 3-fosfato.

Biosintesi nelle piante

La produzione di acido fosfatidico nelle piante è associata a quattro diversi compartimenti delle cellule vegetali: i plastidi, il reticolo endoplasmatico, i mitocondri e il complesso di Golgi..

Il primo passo del percorso è lo stesso descritto in precedenza, e in ogni compartimento una glicerina 3-fosfato aciltransferasi partecipa per trasferire il gruppo acil-CoA attivato al carbonio 1 di una molecola di glicerolo 3-fosfato..

La sintesi è completata da un enzima chiamato acido lisofosfatidico aciltransferasi dopo il trasferimento di un altro gruppo acilico nella posizione C3 dell'acido lisofosfatidico..

Nei plastidi delle piante, questo enzima trasferisce selettivamente acidi grassi saturi di lunghezza corrispondente a 16 atomi di carbonio. Questo è un attributo particolare dei lipidi sintetizzati in questi organelli..

Caratteristiche

L'acido fosfatidico è il fosfolipide precursore di molti fosfolipidi, galattolipidi e trigliceridi in molti organismi. Pertanto, è una molecola essenziale per le cellule, nonostante non svolga funzioni strutturali dirette..

Negli animali, uno dei prodotti della sua idrolisi enzimatica, l'1,2-diacilglicerolo, viene utilizzato per la formazione di triacilgliceridi o trigliceridi mediante transesterificazione con una terza molecola di acido grasso attivato (associata a una porzione di CoA).

I trigliceridi sono importanti molecole di riserva energetica per gli animali, poiché l'ossidazione degli acidi grassi in essi presenti porta al rilascio di grandi quantità di energia e di precursori e intermedi in altre vie metaboliche..

Un altro prodotto della sua idrolisi, l'acido lisofosfatidico, è un importante secondo messaggero in alcune vie di segnalazione extracellulari che coinvolgono il suo legame ai recettori sulla superficie di altre cellule coinvolte nella tumorigenesi, nell'angiogenesi e nelle risposte immunitarie, tra gli altri..

Le sue funzioni come molecola di segnalazione includono la sua partecipazione all'induzione della proliferazione cellulare, diminuzione dell'apoptosi, aggregazione piastrinica, contrazione della muscolatura liscia, chemiotassi, invasione di cellule tumorali e altre..

Nei batteri, l'acido fosfatidico è necessario durante un processo di scambio di fosfolipidi di membrana che fornisce alla cellula molecole "osmoprotettive" note come "oligosaccaridi derivati dalla membrana"..

Riferimenti

- Koolman, J. e Roehm, K. (2005). Atlante dei colori di biochimica (2a ed.). New York, USA: Thieme.

- Luckey, M. (2008). Biologia strutturale delle membrane: con fondamenti biochimici e biofisici. Cambridge University Press

- Mathews, C., van Holde, K., & Ahern, K. (2000). Biochimica (3a ed.). San Francisco, California: Pearson.

- Murray, R., Bender, D., Botham, K., Kennelly, P., Rodwell, V., & Weil, P. (2009). Biochimica illustrata di Harper (28 ° ed.). McGraw-Hill Medical.

- Nelson, D.L. e Cox, M. M. (2009). Principi di biochimica di Lehninger. Edizioni Omega (5a ed.). https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2

- Rawn, J. D. (1998). Biochimica. Burlington, Massachusetts: Neil Patterson Publishers.

- Vance, J. E. e Vance, D. E. (2008). Biochimica di lipidi, lipoproteine e membrane. Nel New Comprehensive Biochemistry Vol.36 (4a ed.). Elsevier.

Nessun utente ha ancora commentato questo articolo.