Struttura, funzioni e anatomia del cervelletto (con immagini)

Il cervelletto L'essere umano è una delle più grandi strutture cerebrali che fa parte del sistema nervoso. Rappresenta circa il 10% del peso del cervello e può contenere circa più della metà dei neuroni del cervello.

Tradizionalmente, è stato attribuito un ruolo di primo piano nell'esecuzione e coordinazione degli atti motori e nel mantenimento del tono muscolare per il controllo dell'equilibrio, grazie alla sua posizione vicino alle principali vie motorie e sensoriali.

Tuttavia, negli ultimi decenni, la neuroscienza clinica ha notevolmente ampliato la visione tradizionale del cervelletto come mero coordinatore delle funzioni motorie..

L'attuale interesse di ricerca è focalizzato sulla partecipazione del cervelletto a processi cognitivi complessi, come funzioni esecutive, apprendimento, memoria, funzioni visuospaziali o anche contributivo alla sfera emotiva e all'area linguistica..

Questa nuova visione del funzionamento del cervelletto si basa sullo studio dettagliato della sua struttura e in aggiunta all'analisi degli studi sulle lesioni sia negli animali che nell'uomo attraverso diverse tecniche di neuroimaging attuali..

Indice articolo

- 1 Anatomia

- 1.1 Posizione

- 1.2 Struttura esterna

- 1.3 Struttura interna

- 1.4 Afferenze ed efferenze cerebellari

- 2 Funzioni del cervelletto

- 2.1 Cervelletto e funzioni motorie

- 2.2 Cervelletto e cognizione

- 2.3 Cervelletto e area emotiva

- 3 Riferimenti

Anatomia

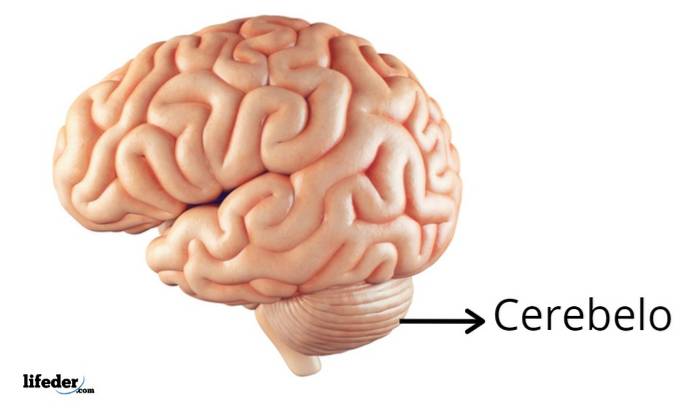

Posizione

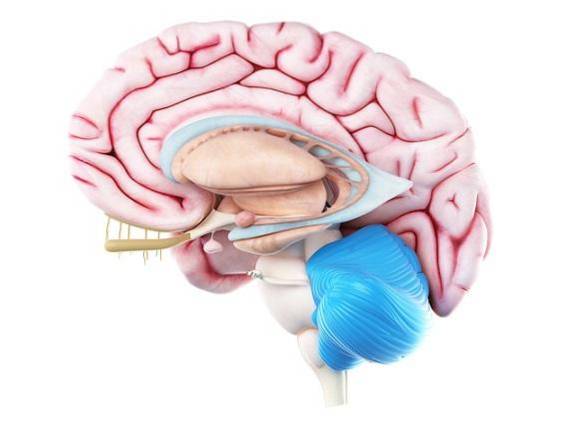

Questa ampia struttura si trova caudalmente, all'altezza del tronco encefalico, sotto il lobo occipitale ed è sostenuta da tre peduncoli cerebellari (superiore, medio e inferiore) attraverso i quali si collega con il tronco encefalico e il resto delle strutture..

Struttura esterna

Il cervelletto, come il cervello, è coperto in tutta la sua estensione esterna da a corteccia o corteccia cerebellare che è molto piegato.

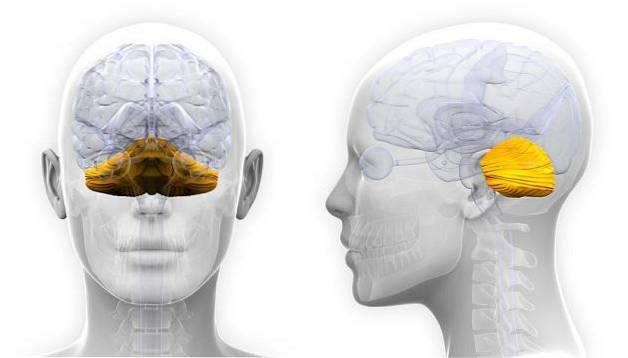

Per quanto riguarda la struttura esterna, esistono diverse classificazioni in base alla loro morfologia, funzioni o origine filogenetica. Generalmente, il cervelletto è diviso in due parti principali.

Nella linea di mezzo c'è il file verme che divide e collega i due lobi laterali, o emisferi cerebellari (destra e sinistra). Inoltre, le estensioni laterali del verme sono a loro volta divise in 10 lobi numerati da I a X, essendo i più superiori. Questi lobi possono essere raggruppati in:

- Lobo anteriore: Lobi I-V.

- Lobo posteriore superiore: VI-VII

- Lobo posteriore inferiore: VIII-IX

- Lobo flocculonodulare: X.

Oltre a questa classificazione, recenti ricerche suggeriscono una divisione del cervelletto in base alle diverse funzioni che modula. Uno degli schemi è quello proposto da Timman et al., (2010), che assegna ipoteticamente funzioni cognitive all'area laterale, funzioni motorie all'area intermedia e funzioni emotive all'area mediale del cervelletto..

Struttura interna

Per quanto riguarda la struttura interna, la corteccia del cervelletto presenta un'organizzazione citoarchitettonica uniforme su tutta la struttura ed è composta da tre strati:

Strato molecolare o più esterno

In questo strato si trovano cellule stellate e cellule canestro, oltre alle arbolizzazioni dendritiche delle cellule di Punkinje e delle fibre parallele..

Le cellule stellate sinapsi con i dendriti delle cellule di Punkinje e ricevono stimoli da fibre parallele. D'altra parte, le cellule canestro estendono i loro assoni sopra i somi delle cellule di Purkinje, emettendo rami su di essi e ricevono anche stimoli dalle fibre parallele. In questo strato si trovano anche i dendriti delle cellule di Golgi i cui somi si trovano nello strato granulare.

Strato cellulare di Purkinje o intermedio

È formato dai corpi delle cellule di Purkinje, i cui dendriti si trovano nello strato molecolare ei loro assoni sono diretti verso lo strato granulare attraverso i nuclei profondi del cervelletto. Queste cellule sono la principale via di uscita alla corteccia cerebrale..

Strato granulare o interno

È composto principalmente da cellule granualari e alcuni interneuroni di Golgi. Le cellule dei granuli estendono i loro assoni nello strato molecolare, dove si biforcano per formare fibre parallele. Inoltre, questo strato è un percorso di accesso alle informazioni dal cervello attraverso due tipi di fibre: muschiose e rampicanti..

Oltre alla corteccia, il cervelletto è costituito anche da a materia bianca all'interno, all'interno del quale si trovano quattro coppie di nuclei cerebellari profondi: nucleo fastigiale, globose, emboliformi e dentate. Attraverso questi nuclei il cervelletto invia le sue proiezioni verso l'esterno.

- Nucleo fastigiale : riceve le proiezioni dal cervelletto mediale, il verme.

- Nucleo interposto (globoso ed emboliforme): riceve proiezioni dalle regioni contigue al verme (regione paravermale o paravermica).

- Nucleo seghettato: riceve proiezioni dagli emisferi cerebellari.

Afferenze ed efferenze cerebellari

Le informazioni raggiungono il cervelletto da diversi punti del sistema nervoso: corteccia cerebrale, tronco encefalico e midollo spinale, inoltre vi si accede principalmente attraverso il peduncolo medio e in misura minore attraverso quello inferiore..

Quasi tutte le vie afferenti del cervelletto terminano nello strato granulare della corteccia sotto forma di fibre muschiose. Questo tipo di fibra costituisce il principale input di informazione al cervelletto e ha origine nei nuclei del tronco cerebrale e stabilisce sinapsi con i dendriti delle cellule di Purkinje..

Tuttavia, il nucleo dell'olivo inferiore estende le sue proiezioni attraverso il fibre da arrampicata quella sinapsi con i dendriti dei granuli.

Inoltre, la principale via di uscita delle informazioni dal cervelletto attraversa i nuclei profondi del cervelletto. Questi estendono le loro proiezioni al peduncolo cerebellare superiore che proietterà sia alle aree della corteccia cerebrale che ai centri motori del tronco cerebrale.

Funzioni del cervelletto

Come abbiamo sottolineato, inizialmente, è stato evidenziato il ruolo del cervelletto per il suo coinvolgimento motorio. Tuttavia, recenti ricerche offrono diverse evidenze sul possibile contributo di questa struttura alle funzioni non motorie..

Questi includono cognizione, emozione o comportamento; funge da coordinatore dei processi cognitivi ed emotivi, poiché questa struttura ha ampie connessioni con regioni corticali e sottocorticali che non sono dirette solo verso le aree motorie.

Cervelletto e funzioni motorie

Il cervelletto si distingue per essere un centro di coordinamento e organizzazione del movimento. Insieme, funziona confrontando ordini e risposte motorie.

Attraverso le sue connessioni riceve le informazioni motorie elaborate a livello corticale e l'esecuzione dei piani motori e si occupa di confrontare e correggere lo sviluppo e l'evoluzione degli atti motori. Inoltre, agisce anche rinforzando il movimento per mantenere un tono muscolare adeguato quando si cambia posizione..

Studi clinici che esaminano le patologie cerebellari hanno costantemente dimostrato che i pazienti con disturbi cerebellari hanno disturbi che producono sindromi motorie, come atassia cerebellare, che è caratterizzata da incoordinazione di equilibrio, andatura, movimento degli arti e degli occhi e disartria tra gli altri sintomi.

D'altra parte, un gran numero di studi sull'uomo e sugli animali fornisce ampie prove che il cervelletto è coinvolto in una forma specifica di apprendimento motorio associativo, il classico condizionamento delle palpebre. Nello specifico, viene evidenziato il ruolo del cervelletto nell'apprendimento delle sequenze motorie.

Cervelletto e cognizione

A partire dagli anni ottanta, diversi studi anatomici e sperimentali con animali, pazienti con danno cerebellare e studi di neuroimaging suggeriscono che il cervelletto ha funzioni più ampie, coinvolte nella cognizione..

Il ruolo cognitivo del cervelletto, quindi, sarebbe correlato all'esistenza di connessioni anatomiche tra il cervello e le regioni del cervelletto che supportano le funzioni superiori..

Studi su pazienti feriti mostrano che molte funzioni cognitive sono influenzate, associate a un ampio spettro di sintomi come processi attenzionali compromessi, disfunzioni esecutive, alterazioni visive e spaziali, apprendimento e una varietà di disturbi del linguaggio.

In questo contesto, Shamanhnn et al (1998) hanno proposto una sindrome che comprenderebbe questi sintomi non motori presentati dai pazienti con danno cerebellare focale, chiamata sindrome cerebellare cognitivo-affettiva (SCCA), che includerebbe carenze nella funzione esecutiva, visivo-spaziale. abilità, abilità linguistiche, disturbi affettivi, disinibizione o caratteristiche psicotiche.

In particolare, Schmahmann (2004) propone che i sintomi motori o le sindromi compaiano quando la patologia cerebellare colpisce le aree sensomotorie e la sindrome SCCA quando la patologia colpisce la parte posteriore degli emisferi laterali (che partecipa all'elaborazione cognitiva) o nel verme (coinvolto nella regolazione emotiva).

Cervelletto e area emotiva

A causa delle sue connessioni, il cervelletto può partecipare a circuiti neurali che svolgono un ruolo di primo piano nella regolazione emotiva e nelle funzioni autonome..

Diversi studi anatomici e fisiologici hanno descritto connessioni reciproche tra il cervelletto e l'ipotalamo, il talamo, il sistema reticolare, il sistema limbico e le aree di associazione neocorticale..

Timmann et al. (2009) nella loro ricerca hanno scoperto che il verme manteneva connessioni con il sistema limbico, inclusi l'amigdala e l'ippocampo, il che spiegherebbe la sua relazione con la paura. Ciò coincide con i risultati sollevati alcuni anni fa da Snider e Maiti (1976), che hanno dimostrato la relazione del cervelletto con il circuito di Papez..

In sintesi, gli studi sull'uomo e sugli animali forniscono la prova che il cervelletto contribuisce all'apprendimento associativo emotivo. Il verme contribuisce agli aspetti autonomici e somatici della paura, mentre gli emisferi postero-laterali possono svolgere un ruolo nel contenuto emotivo..

Riferimenti

- Delgado-García, J. M. (2001). Struttura e funzione del cervelletto. Rev Neurol, 33(7), 635-642.

- Mariën, P., Baillieux, H., De Smet, H., Engelborghs, S., Wilssens, I., Paquier, P. e De Deyn, P. (2009). Disturbi cognitivi, linguistici e affettivi a seguito di un infarto dell'arteria cerebellare superiore destra: uno studio cada. Cortex, 45, 537-536.

- Mediavilla, C., Molina, F. e Puerto, A. (1996). Funzioni non motorie del cervelletto. Psychothema, 8(3), 669-683.

- Philips, J., Hewedi, D., Eissa, A. e Moustafa, A. (2015). Cervelletto e disturbi psichiatrici. Frontiers in Public Heath, 3 (68).

- Schamahmann, J. (2004). Disturbi del cervelletto: atassia, dismetria di Thoght e sindrome affettiva cognitiva cerebellare. The journal of Neurpsychiatry and Clinical Neurosciences, 16, 367-378.

- Timan, D., Drepper, J., Frings, M., Maschke, M., Richter, S., Gerwing M. e Kolb, F. P. (2010). Il cervelletto umano contribuisce all'apprendimento associativo motorio, emotivo e cognitivo. Una recensione. Cortex, 46, 845-857.

- Tirapu-Ustárroz, J., Luna-Lario, P., Iglesias-Fernández, M. D. e Hernáez-Goñi, P. (2011). Contributo del cervelletto ai processi cognitivi: progressi attuali. Rivista di neurologia, 301, quindici.

Nessun utente ha ancora commentato questo articolo.