Teorie delle emozioni, autori e caratteristiche

Il teorie delle emozioni Le più note e influenti sono la teoria di Charles Darwin, la teoria di James-Lange, la teoria di Cannon-Bard, la componente categoriale, dimensionale e singola.

La psicologia emotiva studia come le emozioni si manifestano negli esseri umani. Lo fanno attraverso l'attivazione fisiologica, le risposte comportamentali e l'elaborazione cognitiva..

Ogni emozione provoca un certo livello di attivazione fisiologica. Questa attivazione si manifesta con i cambiamenti nel sistema nervoso autonomo (ANS) e nel neuroendocrino. Le risposte comportamentali sono generalmente motorie, in particolare i muscoli facciali vengono attivati.

L'elaborazione cognitiva viene effettuata prima e dopo aver provato l'emozione, prima per valutare la situazione e dopo per essere consapevoli dello stato emotivo in cui ci troviamo.

Indice articolo

- 1 Cosa sono le emozioni?

- 2 3 componenti della risposta emotiva

- 3 Teorie classiche dell'emozione

- 3.1 - Teoria di Darwin

- 3.2 -Teoria di James-Lange

- 3.3 -Teoria Cannon-Bard

- 3.4 -Teoria di Papez: il primo circuito specifico per l'emozione

- 4 Teorie attuali sull'emozione

- 4.1 -Teorie categoriali

- 4.2 -Teorie dimensionali

- 4.3 -Teorie dei componenti multipli

- 5 Riferimenti

Cosa sono le emozioni?

Il emozioni Sono schemi comportamentali, cognitivi e fisiologici che si verificano di fronte a un determinato stimolo. Questi modelli differiscono in ciascuna specie e ci consentono di adattare la nostra risposta a seconda dello stimolo, del suo contesto e della nostra precedente esperienza..

Ad esempio, se vediamo qualcuno piangere possiamo provare emozioni sia positive che negative e agire di conseguenza. Potresti piangere di dolore o di gioia. Nel primo caso proveremmo un'emozione negativa e andremmo a consolarlo e nel secondo proveremmo un'emozione positiva e saremmo felici.

Negli esseri umani, le emozioni sono speciali, perché sono accompagnate da sentimenti. I sentimenti sono esperienze private e soggettive, sono puramente cognitive e non sono accompagnate da comportamenti. Una sensazione è, ad esempio, ciò che proviamo (vale la ridondanza) quando vediamo un dipinto o ascoltiamo una canzone.

Si ritiene che i sentimenti siano specifici degli esseri umani perché non svolgono una funzione adattativa, poiché i sentimenti non sono preceduti da una risposta comportamentale agli stimoli. Per questo motivo, si ritiene che nell'evoluzione filogenetica (evoluzione delle specie) le emozioni siano apparse prima e successivamente i sentimenti.

Un'altra funzione delle emozioni è modulare la memoria, poiché il modo in cui archiviamo le informazioni dipende in gran parte dall'emozione che proviamo quando le otteniamo. Ad esempio ricorderemo meglio il numero di telefono di una persona che ci piace rispetto a quello di una casa in affitto.

Le emozioni sono suscitate da stimoli rilevanti, o per la loro importanza biologica, per le loro caratteristiche fisiche o per l'esperienza precedente dell'individuo. Negli esseri umani, le emozioni possono essere innescate anche da pensieri o ricordi.

3 componenti della risposta emotiva

La risposta emotiva è composta da tre componenti: muscoloscheletrica, neurovegetativa ed endocrina. Questi componenti ci portano a un certo stato di attivazione (eccitazione) per preparare il corpo a dare una risposta adattativa allo stimolo e per comunicare le nostre emozioni agli individui che ci circondano..

La componente muscolo-scheletrica comprende i modelli di risposte comportamentali adattate a ciascuna situazione. Oltre a dare una risposta allo stimolo, questi schemi servono anche a dare informazioni agli altri sul nostro stato d'animo.

Ad esempio, se uno sconosciuto entra in una trama e c'è un cane che sta mostrando i denti, la persona saprà che il cane lo ha identificato come un intruso e che, se va oltre, può attaccarlo.

La componente neurovegetativa comprende le risposte del sistema nervoso autonomo. Queste risposte attivano le risorse energetiche necessarie per attuare i comportamenti adeguati alla situazione in cui si trova la persona..

Prendendo l'esempio precedente, il ramo simpatico del sistema nervoso autonomo del cane aumenterebbe la sua attivazione per preparare la muscolatura, che entrerebbe in gioco se alla fine dovesse attaccare l'intruso..

La funzione principale della componente endocrina è quella di rafforzare le azioni del sistema nervoso autonomo, secernendo ormoni che aumentano o diminuiscono l'attivazione di questo sistema a seconda della situazione. Tra gli altri ormoni, le catecolamine, come l'adrenalina e la norepinefrina, e gli ormoni steroidei vengono solitamente secreti..

Teorie classiche dell'emozione

-La teoria di Darwin

Nel corso della storia, molti autori hanno sviluppato teorie ed esperimenti per cercare di spiegare come funzionano le emozioni.

Una delle prime teorie descritte a questo proposito è inclusa nel libro L'espressione delle emozioni nell'uomo e negli animali (Darwin, 1872). In questo libro, il naturalista inglese spiega la sua teoria sull'evoluzione dell'espressione delle emozioni.

Questa teoria si basa su due premesse:

- Il modo in cui le specie attualmente esprimono le proprie emozioni (gesti del viso e del corpo) si è evoluto da semplici comportamenti indicativi della risposta che l'individuo di solito dà.

- Le risposte emotive sono adattive e svolgono una funzione comunicativa, in modo che servono a comunicare ad altri individui ciò che sentiamo e quali comportamenti stiamo per mettere in atto. Poiché le emozioni sono il risultato dell'evoluzione, continueranno a evolversi, adattandosi alle circostanze e dureranno nel tempo..

Successivamente, due psicologi hanno sviluppato separatamente due teorie sull'emozione. Il primo fu lo psicologo americano William James (1884) e il secondo lo psicologo danese Carl Lange. Queste teorie sono state combinate in una e oggi è conosciuta come la teoria di James-Lange..

-Teoria di James-Lange

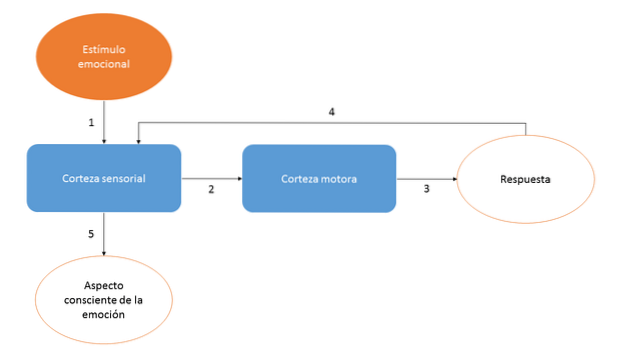

La teoria di James-Lange stabilisce che, quando riceviamo uno stimolo, viene prima elaborato sensoriale nella corteccia sensoriale, quindi la corteccia sensoriale invia le informazioni alla corteccia motoria per attivare la risposta comportamentale e, infine, la sensazione dell'emozione . diventa cosciente quando tutte le informazioni della nostra risposta fisiologica raggiungono la neocorteccia (vedi figura 1).

Figura 1. Teoria di James-Lange (adattato da Redolar, 2014).

Sebbene ci siano studi i cui risultati supportano la teoria di James-Lange, sembra che non sia completa, poiché non può spiegare perché in alcuni casi di paralisi in cui non è possibile dare una risposta fisiologica, le persone continuano a provare emozioni con il stessa intensità.

-Teoria del cannone-bardo

Nel 1920, il fisiologo americano Walter Cannon creò una nuova teoria per confutare quella di James-Lange, basata sugli esperimenti condotti da Philip Bard.

Gli esperimenti di Bard consistevano nel creare lesioni progressive nei gatti, dalla corteccia alle aree sottocorticali, e studiarne il comportamento quando presentato con uno stimolo emotivo..

Bard ha scoperto che quando le lesioni si sono verificate nel talamo, gli animali hanno subito una riduzione dell'espressione delle loro emozioni. A loro volta, se le lesioni sono state prodotte nella corteccia, hanno avuto una reazione esagerata agli stimoli, rispetto alle risposte fornite prima che si verificasse la lesione..

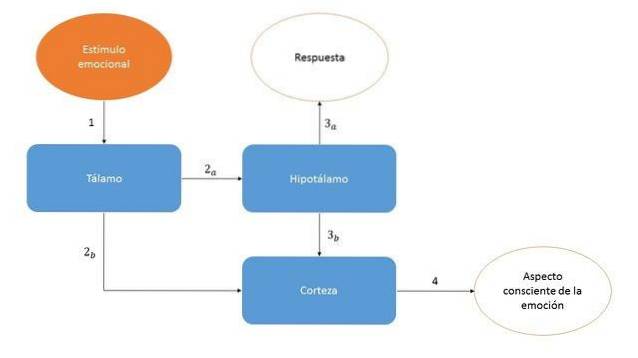

Poiché la teoria è stata fatta sulla base di questi esperimenti, è stata chiamata la teoria del cannone-bardo. Secondo questa teoria, in primo luogo, le informazioni dello stimolo emotivo verrebbero elaborate nelle aree talamiche, con il talamo incaricato di avviare le risposte emotive.

Le informazioni sensoriali elaborate raggiungerebbero anche la corteccia attraverso le vie talamiche ascendenti e le informazioni emotive già elaborate andrebbero alla corteccia attraverso le vie dell'ipotalamo..

Nella corteccia tutte le informazioni sarebbero integrate e l'emozione diventerebbe cosciente (vedi figura 2).

Figura 2. Teoria di Cannon-Bard (adattato da Redolar, 2014).

Questa teoria differisce principalmente da quella di James-Lange, in quanto, mentre la prima sosteneva che la sensazione cosciente di provare un'emozione sarebbe stata preceduta dall'attivazione fisiologica, nella seconda teoria la sensazione cosciente dell'emozione sarebbe stata avvertita allo stesso tempo come attivazione fisiologica.

-Teoria di Papez: il primo circuito specifico per le emozioni

Il primo circuito specifico per le emozioni è stato sviluppato da Papez nel 1937.

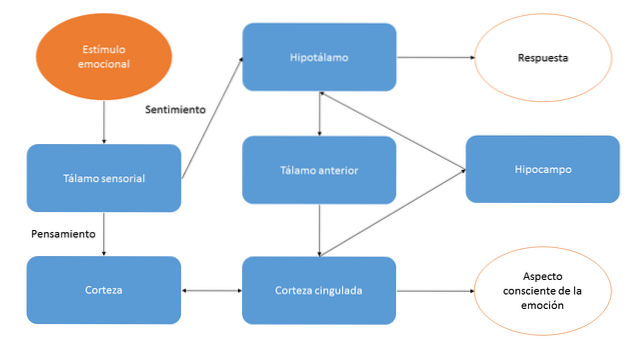

Papez ha basato la sua proposta su osservazioni cliniche fatte in pazienti con lesioni nel lobo temporale mediale e su studi su animali con ipotalamo danneggiato. Secondo questo autore, una volta che le informazioni sullo stimolo raggiungono il talamo, vengono divise in due modi (vedi figura 3):

1-Il modo di pensare: Trasporta le informazioni sensoriali dello stimolo dal talamo alla neocorteccia.

2-Il modo di sentire: trasporta le informazioni dello stimolo all'ipotalamo (in particolare ai corpi mammillari) dove vengono attivati i sistemi motore, neurovegetativo ed endocrino. Successivamente, l'informazione verrebbe inviata alla corteccia, quest'ultima essendo bidirezionale (ipotalamo o corteccia).

Figura 3. Circuito di Papez (adattato da Redolar, 2014).

Per quanto riguarda la percezione degli stimoli emotivi, Papez ha stabilito che potrebbe essere fatto in due modi (vedi Figura 3):

1-Attivare il percorso del pensiero. L'attivazione di questo percorso libererebbe i ricordi di precedenti esperienze in cui è stato assistito lo stesso stimolo, le informazioni dello stimolo e dei ricordi precedenti verrebbero inviate alla corteccia, dove l'informazione verrebbe integrata e la percezione dello stimolo emotivo verrebbe prendere coscienza del modo in cui lo stimolo sarebbe percepito in base ai ricordi.

2-Attivare il percorso del sentimento. In questo modo, il percorso bidirezionale dall'ipotalamo alla corteccia verrebbe semplicemente attivato, senza tenere conto delle esperienze precedenti..

Nel decennio successivo, precisamente nel 1949, Paul MacLean ha ampliato la teoria di Papez creando il circuito MacLean. Per fare questo, si è basato sugli studi effettuati da Heinrich Klüver e Paul Bucy con scimmie Rhesus in cui i lobi temporali erano stati feriti..

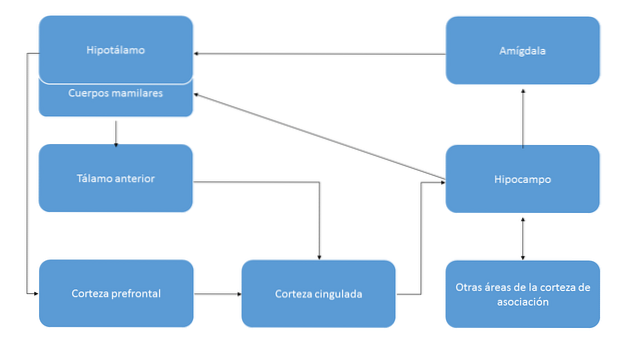

MacLean attribuiva grande importanza al ruolo dell'ippocampo come integratore di informazioni sensoriali e fisiologiche. Inoltre, includo nel suo circuito altre aree come l'amigdala o la corteccia prefrontale, che sarebbero collegate al sistema limbico (vedi figura 4).

Figura 4. Circuito MacLean (adattato da Redolar, 2014).

Teorie attuali sull'emozione

Attualmente esistono tre gruppi ben differenziati di teorie psicologiche sull'emozione: teorie categoriali, dimensionali e multicomponenti..

-Teorie categoriali

Le teorie categoriali cercano di distinguere le emozioni di base da quelle complesse. Le emozioni di base sono innate e si trovano in molte specie. Noi esseri umani li condividiamo, indipendentemente dalla nostra cultura o società.

Queste emozioni sono le più antiche, dal punto di vista evolutivo, e alcuni modi per esprimerle sono comuni in varie specie. L'espressione di queste emozioni avviene attraverso semplici schemi di risposta (neurovegetativi, endocrini e comportamentali).

Le emozioni complesse vengono acquisite, cioè vengono apprese e plasmate dalla società e dalla cultura. Dal punto di vista evolutivo, sono più recenti delle emozioni di base e sono particolarmente importanti negli esseri umani perché possono essere modellate dal linguaggio.

Appaiono e si perfezionano man mano che la persona cresce e si esprimono attraverso schemi di risposta complessi che spesso combinano diversi schemi di risposta semplici.

-Teorie dimensionali

Le teorie dimensionali si concentrano sulla descrizione delle emozioni come un continuum piuttosto che in termini di tutto o niente. Cioè, queste teorie stabiliscono un intervallo con due assi (ad esempio, valenza positiva o negativa) e includono le emozioni all'interno di quell'intervallo..

La maggior parte delle teorie esistenti prende come assi la valenza o l'eccitazione (intensità dell'attivazione).

-Teorie dei componenti multipli

Le teorie a più componenti considerano che le emozioni non sono fisse, poiché la stessa emozione può essere provata più o meno intensamente a seconda di determinati fattori.

Uno dei fattori più studiati all'interno di queste teorie è la valutazione cognitiva dell'emozione, ovvero il significato che diamo agli eventi.

Alcune delle teorie che possono essere incluse in queste categorie sono la teoria di Schachter-Singer o teoria dei due fattori dell'emozione (1962) e la teoria di Antonio Damasio descritta nel suo libro L'errore di Descartes (1994).

La prima teoria dà grande importanza alla cognizione durante l'elaborazione e l'interpretazione delle emozioni, poiché si sono resi conto che la stessa emozione potrebbe essere vissuta avendo diverse attivazioni neurovegetative.

Damasio, da parte sua, cerca di stabilire un rapporto tra emozioni e ragione. Poiché, secondo la sua teoria del marker somatico, le emozioni possono aiutarci a prendere decisioni, possono persino sostituire la ragione in alcune situazioni in cui deve essere data una risposta rapida o tutte le variabili non sono ben note.

Ad esempio, se qualcuno si trova in una situazione pericolosa, la cosa normale non è pensare e ragionare su cosa fare, ma esprimere un'emozione, paura e agire di conseguenza (fuggire, attaccare o rimanere paralizzati).

Riferimenti

- Cannon, W. (1987). La teoria delle emozioni di James-Lange: un esame critico e una teoria alternativa. Am J Psychol, 100, 567-586.

- Damasio, A. (1996). L'ipotesi del mercato somatico e le possibili funzioni della corteccia prefrontale. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci, 351, 1413-1420.

- Papez, J. (1995). Un meccanismo di emozione proposto. J Neuropsychiatry Clin Neurosci, 7, 103-112.

- Redolar, D. (2014). Principi di emozione e cognizione sociale. In D. Redolar, Neuroscienza cognitiva (pagg. 635-647). Madrid: Panamerican Medical.

- Schachter, S., & Singer, J. (1962). Determinanti cognitivi, sociali e fisiologici dello stato emotivo. Psychol Rev, 69, 379-399.

Nessun utente ha ancora commentato questo articolo.