Teoria ondulatoria della luce, spiegazione, applicazioni, esempi

Il teoria ondulatoria della luce È una teoria che cerca di spiegare la natura della luce e la considera un'onda elettromagnetica. Fu formulato nel 1678 dal fisico olandese Christian Huygens, sebbene all'epoca avesse poca accettazione da parte di altri scienziati.

Nel corso della sua storia, l'umanità ha sempre avuto un vivo interesse per la comprensione della luce e in ogni epoca scienziati e pensatori hanno sviluppato varie teorie. Tuttavia, la teoria ondulatoria è quella che spiega più accuratamente i fenomeni della luce, come l'interferenza, che consiste nella sovrapposizione di due o più onde in un luogo nello spazio..

L'interferenza è un fenomeno che si verifica solo nelle onde, non nelle particelle (a livello macroscopico).

Indice articolo

- 1 Storia

- 2 Spiegazione

- 3 Principio di Huygens

- 4 Esempi di teoria corpuscolare

- 5 Applicazioni

- 5.1 Film sottili

- 5.2 Il laser

- 5.3 Olografia

- 5.4 Polarimetria

- 5.5 Interferometria

- 6 Riferimenti

Storia

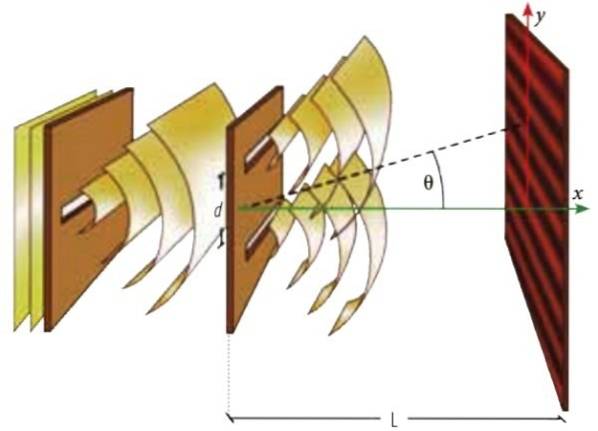

Le scoperte scientifiche nel 19 ° secolo hanno fornito forti prove a sostegno della teoria delle onde. Uno di questi era il modello di bande chiare e scure che il fisico inglese Thomas Young trovò nel suo famoso esperimento a doppia fenditura. Solo le onde sono capaci di tale comportamento (vedi figura 7).

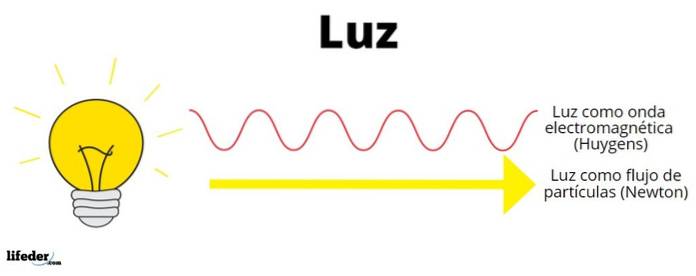

Ma prima che la luce fosse anche considerata come un flusso di particelle emanate dagli oggetti: è la teoria corpuscolare della luce proposta da Isaac Newton (1642-1727), di cui Huygens era più o meno contemporaneo..

Con la sua teoria corpuscolare, Newton è stato anche in grado di spiegare in modo soddisfacente fenomeni quotidiani come la rifrazione e la riflessione. E all'inizio del XX secolo sono emerse nuove scoperte a favore di questa teoria.

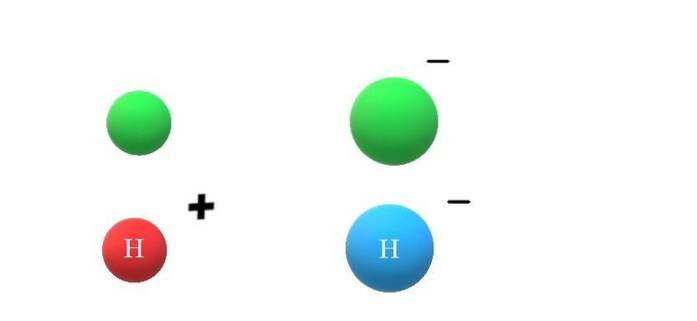

Allora vale la pena chiedersi: cos'è finalmente la luce? La risposta è in una duplice natura: quando si propaga, la luce mostra un comportamento ondoso e quando interagisce con la materia, lo fa come una particella: il fotone..

Spiegazione

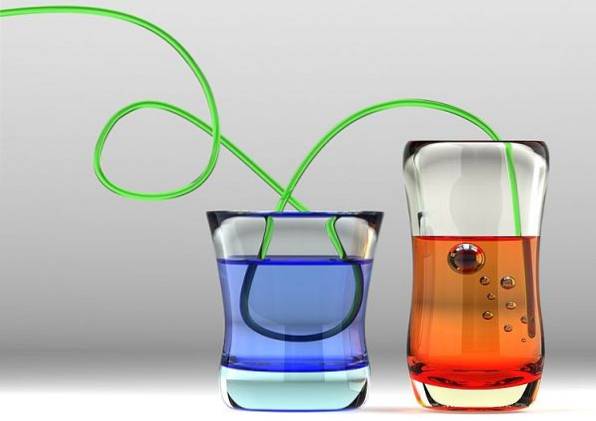

La riflessione e la rifrazione della luce sono comportamenti che la luce ha quando passa da un mezzo all'altro. Grazie alla riflessione vediamo la nostra riflessione su superfici metalliche lucide e specchi.

La rifrazione si osserva quando una matita o un bastoncino sembrano dividersi in due quando sono parzialmente immersi nell'acqua o semplicemente li vediamo attraverso il vetro del vetro.

D'altra parte, la luce viaggia in linea retta, qualcosa che anche Christian Huygens aveva osservato e spiegato. Huygens ha proposto quanto segue:

-La luce è costituita da un fronte d'onda piatto che si propaga lungo una linea retta.

-Sia la riflessione che la rifrazione si verificano perché ogni fronte d'onda è equivalente a un raggio di luce.

-Per la propagazione della luce è necessario un mezzo materiale chiamato etere, proprio come il suono ha bisogno di aria per essere trasmesso.

Huygens credeva che la luce fosse un'onda longitudinale, come il suono, il cui comportamento era molto meglio conosciuto all'epoca grazie agli esperimenti di Robert Boyle (1627-1691). È così che l'ha lasciato incarnato nel suo lavoro intitolato Trattato di luce.

Molti scienziati hanno cercato alacremente l'etere proposto da Huygens, ma non l'hanno mai trovato.

E poiché la teoria corpuscolare di Newton spiegava anche la riflessione e la rifrazione, prevalse fino all'inizio del XIX secolo, quando Thomas Young realizzò il suo famoso esperimento..

Principio di Huygens

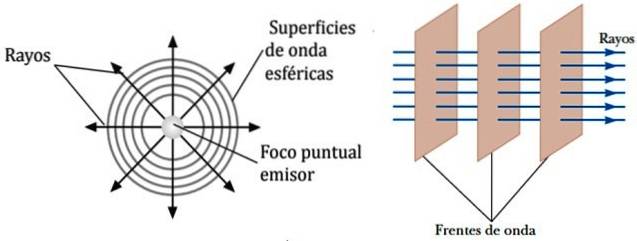

Per spiegare il riflesso e la rifrazione della luce, Huygens ha sviluppato una costruzione geometrica chiamata Principio di Huygens:

Qualsiasi punto su un fronte d'onda è, a sua volta, una sorgente puntiforme che produce anche onde sferiche secondarie.

Queste sono onde sferiche, perché assumiamo che il mezzo in cui viaggiano sia omogeneo, quindi una sorgente luminosa emette raggi che si propagano in tutte le direzioni allo stesso modo. Su fronti o superfici d'onda, tutti i punti si trovano nello stesso stato di vibrazione.

Ma quando la sorgente è abbastanza lontana, un osservatore percepisce che la luce viaggia in una direzione perpendicolare al fronte d'onda, che è percepito come un piano a causa della distanza, e viaggia anche in linea retta..

Questo è il caso dei raggi provenienti da una sorgente relativamente distante, come il Sole..

Leggera come un'onda elettromagnetica

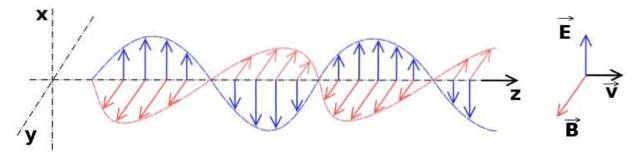

Questa è una previsione delle equazioni formulate da James Clerk Maxwell (1831-1879) durante il XIX secolo. Quando i campi elettrico e magnetico dipendono dal tempo, sono collegati in modo tale che uno di essi genera l'altro.

Accoppiati, i campi viaggiano come un'onda elettromagnetica in grado di propagarsi anche nel vuoto.

I campi elettrico e magnetico sono perpendicolari tra loro e alla direzione di propagazione dell'onda. La luce non è un'onda longitudinale, come credeva Huygens, ma un'onda trasversale.

Quando gli atomi e le molecole riorganizzano i loro elettroni costituenti, emettono luce, questo è il caso del nostro Sole. Da lì, la luce viaggia nel vuoto dello spazio a velocità costante, raggiunge la Terra e continua il suo cammino attraverso i mezzi materiali, come l'aria e aria, acqua.

La luce visibile occupa una piccola banda di frequenze nello spettro elettromagnetico, poiché vediamo solo quelle a cui l'occhio è sensibile.

Esempi di teoria corpuscolare

La natura ondulatoria della luce e la sua propagazione rettilinea sono mostrate in:

-I fenomeni di tutti i tipi di onde, che la luce è ugualmente in grado di sperimentare, come polarizzazione, interferenza, diffrazione, riflessione e rifrazione.

-I colori cangianti che si formano su sottili pellicole di sapone.

-L'esperimento di Young, in cui un fronte d'onda cade sulle due fenditure, dando origine a nuovi fronti d'onda che si combinano (interferiscono) sullo schermo opposto. Lì si forma un caratteristico motivo di bande luminose alternate a bande scure..

-La formazione delle ombre, le zone scure che compaiono quando un oggetto si frappone tra la luce e i nostri occhi. Se la luce non si propagasse in modo rettilineo, sarebbe possibile vedere attraverso oggetti opachi.

Applicazioni

Possedendo qualità ondulatorie, la luce ha una miriade di applicazioni:

Film sottili

L'interferenza distruttiva della luce in film sottili - come le suddette bolle di sapone - viene applicata per realizzare rivestimenti antiriflesso per occhiali.

Il laser

È una fonte di luce intensa e coerente, che è stato possibile costruire una volta compresa la natura ondulatoria della luce..

Olografia

È una tecnica in cui il modello di interferenza di un oggetto tridimensionale viene registrato su una lastra fotografica piatta.

Quindi, illuminando la lastra con l'apposita sorgente luminosa (solitamente laser), viene ricostruita l'immagine tridimensionale dell'oggetto..

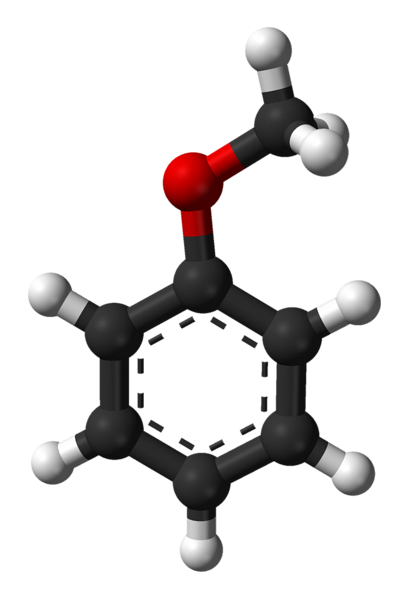

Polarimetria

È una tecnica che si avvale della polarizzazione della luce, fenomeno che si verifica quando il campo elettromagnetico oscilla sempre nella stessa direzione..

La polarimetria viene applicata industrialmente per conoscere le zone in cui i pezzi subiscono maggiori sollecitazioni meccaniche. In questo modo, il design e i materiali di costruzione sono ottimizzati..

Interferometria

L'interferometria è una tecnica che utilizza il fenomeno dell'interferenza della luce. Viene utilizzato in astronomia combinando la luce di diversi telescopi per formare una rete con una risoluzione più elevata.

Viene applicato sia in radiofrequenza (un'altra regione dello spettro elettromagnetico che non è visibile), sia nel campo ottico. Un'altra applicazione dell'interferometria è nel rilevamento di crepe e difetti nelle parti prodotte..

Riferimenti

- Figueroa, D. (2005). Serie: Fisica per la scienza e l'ingegneria. Volume 7. Onde e fisica quantistica. A cura di Douglas Figueroa (USB).

- Giancoli, D. 2006. Fisica: principi con applicazioni. 6 °. Ed prentice hall.

- Rex, A. 2011. Fondamenti di fisica. Pearson.

- Romero, O. 2009. Fisica. Santillana Hypertext.

- Serway, R. 2019. Physics for Science and Engineering. 10 °. Edizione. Volume 2. Cengage.

- Shipman, J. 2009. Un'introduzione alla scienza fisica. Dodicesima edizione. Brooks / Cole, edizioni Cengage.

- Wikipedia. Leggero. Estratto da: es.wikipedia.org.

Nessun utente ha ancora commentato questo articolo.