Teoria corpuscolare della luce di Newton

Cos'è la teoria corpuscolare?

La teoria corpuscolare della luce di Newton (1704) propone che la luce sia composta da particelle materiali che Isaac Newton chiamava corpuscoli. Queste particelle vengono lanciate in linea retta e ad alta velocità da diverse sorgenti luminose (il Sole, una candela, ecc.).

In fisica, la luce è definita come una parte del campo di radiazione chiamato spettro elettromagnetico. Invece, il termine luce visibile è riservato per designare la parte dello spettro elettromagnetico che può essere percepita dall'occhio umano. L'ottica, uno dei rami più antichi della fisica, è responsabile dello studio della luce.

La luce ha suscitato l'interesse umano da tempo immemorabile. In tutta la storia della scienza ci sono state molte teorie sulla natura della luce. Tuttavia, fu tra la fine del XVII e l'inizio del XVIII secolo, con Isaac Newton e Christiaan Huygens, che la loro vera natura cominciò a essere compresa..

Iniziò così a gettare le basi per le attuali teorie sulla luce. Lo scienziato inglese Isaac Newton si è interessato durante i suoi studi a comprendere e spiegare i fenomeni associati alla luce e ai colori; Come risultato dei suoi studi, ha formulato la teoria corpuscolare della luce.

Teoria corpuscolare della luce di Newton

Questa teoria è stata pubblicata nel lavoro di Newton chiamato Opticks: o, un trattato delle riflessioni, rifrazioni, inflessioni e colori della luce (in spagnolo, Ottica o trattamento di riflessi, rifrazioni, inflessioni e colori della luce).

Questa teoria è stata in grado di spiegare sia la propagazione rettilinea della luce che il riflesso della luce, sebbene non spiegasse in modo soddisfacente la rifrazione..

Nel 1666, prima di enunciare la sua teoria, Newton aveva condotto il suo famoso esperimento di decomposizione della luce in colori, ottenuto facendo passare un raggio di luce attraverso un prisma.

La conclusione a cui è giunto è stata che la luce bianca è composta da tutti i colori dell'arcobaleno, che nel suo modello ha spiegato dicendo che i corpuscoli di luce erano diversi a seconda del loro colore..

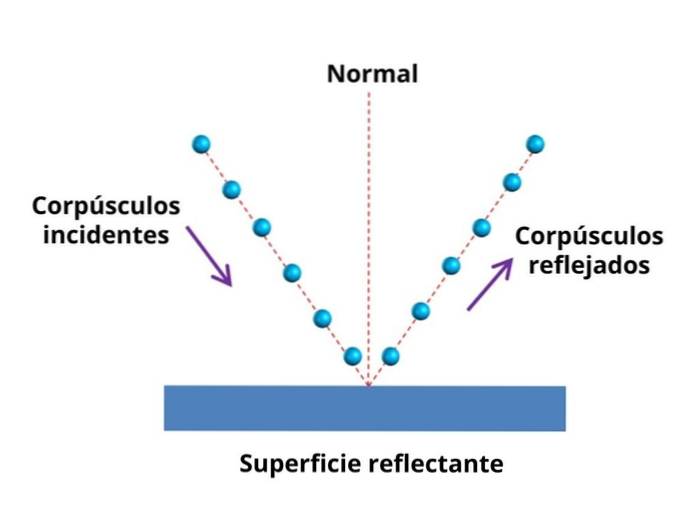

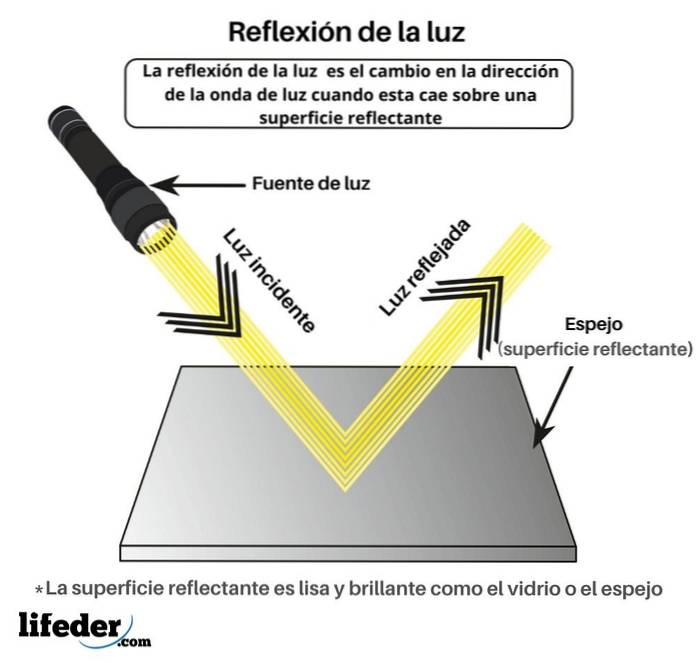

Riflessione

La riflessione è il fenomeno ottico per cui quando un'onda (ad esempio, la luce) cade obliquamente sulla superficie di separazione tra due mezzi, subisce un cambio di direzione e viene restituita al primo insieme a una parte dell'energia del movimento.

Le leggi della riflessione sono le seguenti:

Prima legge

Il raggio riflesso, l'incidente e la normale (o perpendicolare) si trovano sullo stesso piano.

Seconda legge

Il valore dell'angolo di incidenza è uguale a quello dell'angolo di riflessione. Affinché la sua teoria fosse conforme alle leggi della riflessione, Newton presumeva non solo che i corpuscoli fossero molto piccoli rispetto alla materia ordinaria, ma che si propagassero anche attraverso il mezzo senza subire alcun tipo di attrito..

In questo modo, i corpuscoli entrerebbero in collisione elasticamente con la superficie

separazione dei due media, e poiché la differenza nelle masse era molto grande, il

i corpuscoli rimbalzerebbero.

Pertanto, la componente orizzontale della quantità di moto px rimarrebbe costante, mentre la componente normale p invertirebbe la sua direzione..

Pertanto, le leggi di riflessione sono state soddisfatte, a parità di angolo di incidenza e angolo di riflessione..

Rifrazione

Al contrario, la rifrazione è il fenomeno che si verifica quando un'onda (ad esempio, la luce) cade obliquamente sullo spazio di separazione tra due mezzi, con indice di rifrazione diverso.

Quando ciò accade, l'onda penetra e viene trasmessa per mezzo secondo insieme a una parte dell'energia del movimento. La rifrazione avviene a causa della diversa velocità con cui l'onda si propaga nei due mezzi.

Un esempio del fenomeno della rifrazione può essere osservato quando un oggetto (ad esempio, una matita o una penna) viene parzialmente inserito in un bicchiere d'acqua..

Per spiegare la rifrazione, Isaac Newton ha proposto che le particelle luminose aumentino la loro velocità quando passano da un mezzo meno denso (come, ad esempio, l'aria) a uno più denso (come, ad esempio, il vetro o l'acqua).

In questo modo, nell'ambito della sua teoria corpuscolare, giustificava la rifrazione assumendo un'attrazione più intensa delle particelle luminose da parte del mezzo con densità maggiore..

Tuttavia, si deve considerare che, secondo la sua teoria, nell'istante in cui una particella luminosa proveniente dall'aria colpisce l'acqua o il vetro, dovrebbe subire una forza opposta alla componente della sua velocità perpendicolare alla superficie, che comporterebbe una deviazione della luce contraria a quella effettivamente osservata.

Fallimenti della teoria corpuscolare della luce

La teoria corpuscolare della luce ha diversi errori:

- Newton credeva che la luce viaggi più velocemente in mezzi più densi che in mezzi meno densi, il che ha dimostrato di non essere il caso..

- L'idea che i diversi colori della luce siano legati alla dimensione dei corpuscoli non ha alcuna giustificazione.

- Newton pensava che il riflesso della luce fosse dovuto alla repulsione tra i corpuscoli e la superficie su cui si riflette; mentre la rifrazione è causata dall'attrazione tra i corpuscoli e la superficie che li rifrange. Tuttavia, questa affermazione è stata ritenuta errata. È noto che, ad esempio, i cristalli riflettono e rifrangono la luce allo stesso tempo, il che, secondo la teoria di Newton, implicherebbe che attraggono e respingono la luce allo stesso tempo..

- La teoria corpuscolare non può spiegare i fenomeni di diffrazione, interferenza e polarizzazione della luce.

Teoria incompleta

Sebbene la teoria di Newton abbia rappresentato un passo importante nella comprensione della vera natura della luce, la verità è che nel tempo si è rivelata piuttosto incompleta..

In ogni caso, quest'ultima non la toglie come uno dei pilastri fondamentali su cui si è costruita la futura conoscenza della luce..

Riferimenti

- Lekner, John (1987). Teoria della riflessione, delle onde elettromagnetiche e delle particelle. Springer.

- Narinder Kumar (2008). CompletoFisica XII. Pubblicazioni Laxmi.

- Born and Wolf (1959). Principi di ottica. New York, NY: Pergamon Press INC

- Ede, A., Cormack, L. B. (2012). Una storia della scienza nella società: dalla rivoluzione scientifica al presente, University of Toronto Press.

- Riflessione (fisica). (n.d.). In Wikipedia. Estratto il 29 marzo 2018 da en.wikipedia.org.

- Teoria corpuscolare della luce. (n.d.). In Wikipedia. Estratto il 29 marzo 2018 da en.wikipedia.org.

Nessun utente ha ancora commentato questo articolo.