Ottica ondulata

Cos'è l'ottica ondulatoria?

Il ottica ondulatoria, chiamato anche ottica fisica, studia il comportamento della luce nella sua manifestazione come onda. La luce è un'onda elettromagnetica, ed era già stata prevista da James Clerk Maxwell (1831-1879) nelle sue equazioni.

Pertanto, la luce sperimenta gli stessi fenomeni di qualsiasi altro tipo di onda. A livello microscopico, la luce è prodotta da atomi e molecole nella materia che subiscono una ristrutturazione elettronica interna. E attraverso questi processi viene emessa luce, costituita da un campo elettrico e da un campo magnetico, entrambi dipendenti dal tempo, che si generano a vicenda..

Tali campi, accoppiati perpendicolarmente, si muovono come un'onda capace di propagarsi trasversalmente nel vuoto. Cioè, l'onda oscilla perpendicolare alla direzione di propagazione e la velocità dell'onda è costante e nel vuoto è di 300.000 km / s.

Tuttavia, quando la luce interagisce con la materia, si comporta come una particella. Questa particella è chiamata fotone e si manifesta in fenomeni come la radiazione del corpo nero e l'effetto fotoelettrico, tra gli altri.

Ecco perché l'ottica è divisa in tre aree:

- Ottica ondulata, incentrato sui fenomeni ondulatori della luce.

- Ottica quantistica, che studia la luce quando si comporta come una particella quando interagisce con la materia.

- Ottica geometrica, orientato alla descrizione degli aspetti geometrici del percorso della luce: riflessione e rifrazione.

Cosa studia l'ottica ondulatoria?

L'ottica ondulatoria è l'area dell'ottica che si concentra sui fenomeni ondulatori della luce:

- Interferenza

- Diffrazione

- Polarizzazione

- Riflessione

- Rifrazione

Sebbene la riflessione e la rifrazione siano anche manifestazioni di luce, sono trattate dall'ottica geometrica, come spiegato sopra. Per questo si avvale del modello del raggio, in cui la luce è descritta come una linea retta che avanza perpendicolare al fronte d'onda. Questi raggi sono indipendenti l'uno dall'altro e completamente reversibili..

Ma in questo modello non è contemplato che la luce subisca diffrazione, anche se è stato dimostrato che può, quindi l'ottica geometrica manca di spazio sufficiente per spiegare molti aspetti del comportamento della luce..

Poiché questi fenomeni si verificano solo nelle onde, significa che la luce ha tutte le caratteristiche di un'onda, sia spaziale che temporale. Il primo scienziato a suggerirlo fu Christiaan Huygens (1629-1695), e per questo motivo ebbe un'aspra disputa con Isaac Newton (1642-1727), che difese sempre la natura corpuscolare della luce..

Caratteristiche generali di un'onda

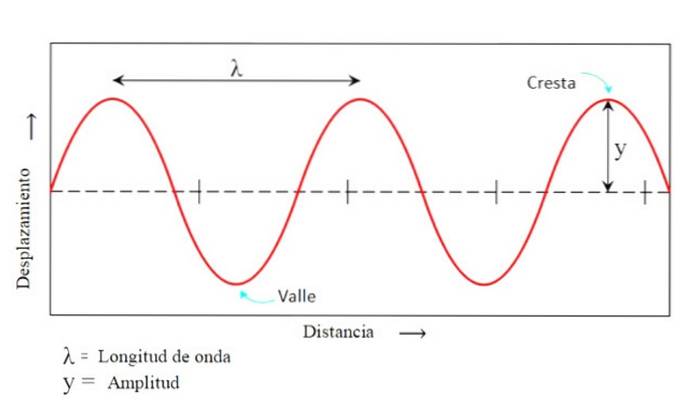

Un'onda è un disturbo ripetitivo che in linea di principio può essere modellato come una curva sinusoidale, un'onda trasversale o longitudinale. Le sue caratteristiche spaziali, cioè si riferiscono alla forma dell'onda, sono:

-Creste e valli: sono rispettivamente le posizioni più alte e più basse.

-Nodi: sono le intersezioni dell'onda con la linea di riferimento corrispondente alla posizione di equilibrio.

-Lunghezza d'onda: è quasi sempre indicato dalla lettera greca λ (lambda), e si misura come la distanza tra due creste o valli successive. O anche tra un punto e il punto successivo che si trova alla stessa altezza e appartiene al ciclo successivo o precedente. Ogni colore nello spettro della luce visibile ha una lunghezza d'onda caratteristica ad esso associata..

-Allungamento: è la distanza verticale misurata tra un punto appartenente all'onda e la linea di riferimento.

-Ampiezza: corrisponde all'allungamento massimo.

Per quanto riguarda le caratteristiche temporali, come già detto, il disturbo si sposta periodicamente nel tempo, quindi un'onda luminosa ha:

-Periodo, tempo di durata di una fase.

-Frequenza: numero di onde prodotte per unità di tempo. Periodo e frequenza sono inversi l'uno dell'altro.

-Velocità: è il quoziente tra la lunghezza d'onda λ e il periodo T:

v = λ / T

Proprietà delle onde

Interferenza

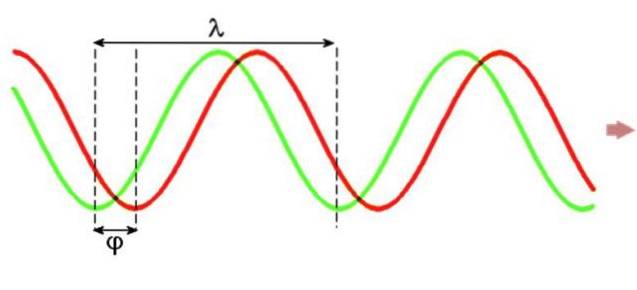

I campi elettromagnetici possono combinarsi in un punto, seguendo il principio di sovrapposizione. Ciò significa che se due onde luminose di uguale ampiezza, frequenza e differenza di fase φ, si sovrappongono in un punto nello spazio, i loro rispettivi campi elettromagnetici si sommano come vettori.

L'interferenza si verifica perché l'onda che risulta dalla sovrapposizione può avere un'ampiezza maggiore delle onde interferenti, o al contrario, molto più piccola. Nel primo caso si dice che si verifica interferenza costruttiva, e nel secondo si tratta interferenza distruttiva.

Il primo a dimostrare l'interferenza delle onde luminose da due sorgenti fu lo scienziato e poliglotta inglese Thomas Young (1773-1829) nel 1801 nel suo famoso esperimento a doppia fenditura..

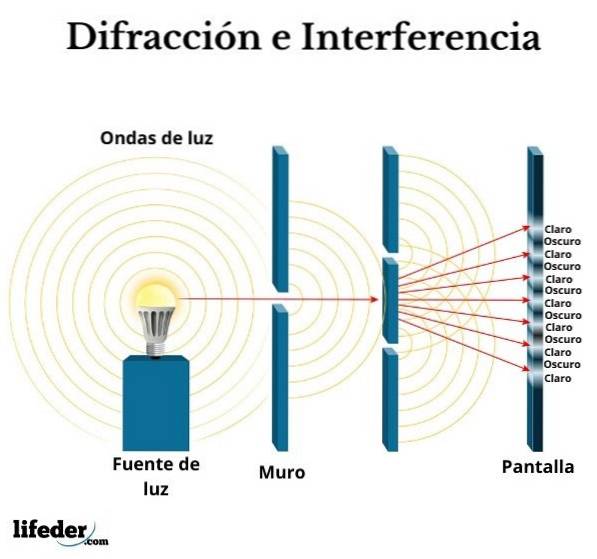

Diffrazione

La diffrazione consiste nella deviazione dal comportamento rettilineo che un'onda subisce quando incontra un ostacolo o un'apertura nel suo percorso, purché le dimensioni di questi siano simili alla lunghezza d'onda.

La diffrazione delle onde sonore è molto facile da sperimentare, ma poiché la lunghezza d'onda della luce visibile è molto piccola, dell'ordine di poche centinaia di nanometri, è un po 'più complessa da determinare..

Polarizzazione

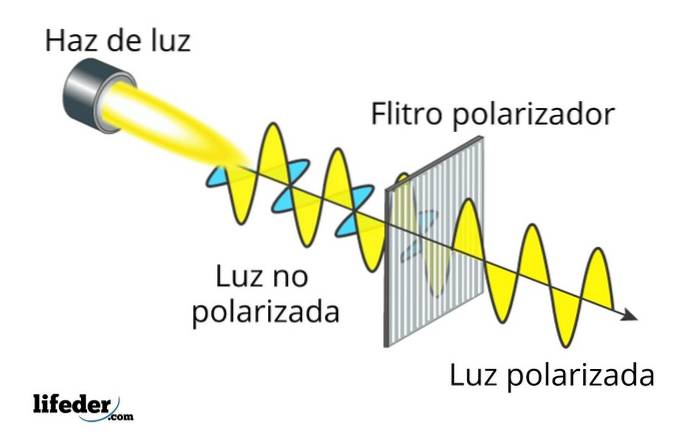

La luce è costituita da due campi perpendicolari tra loro, uno elettrico e l'altro magnetico, entrambi perpendicolari alla direzione di propagazione. La luce non polarizzata è costituita da una sovrapposizione disordinata di onde il cui campo elettrico ha direzioni casuali, invece, in luce polarizzata, il campo elettrico ha una direzione preferenziale.

Applicazioni

Interferometria

Gli interferometri ottici sono dispositivi utilizzati per misurare le distanze con elevata precisione. Inoltre, possono anche misurare le lunghezze d'onda, gli indici di rifrazione, il diametro delle stelle vicine e rilevare la presenza di esopianeti..

L'esperimento Michaelson-Morley è stato condotto con un interferometro. In questo esperimento si è scoperto che la velocità della luce è costante nel vuoto.

Polarimetria

La polarimetria è una tecnica utilizzata nell'analisi chimica delle sostanze attraverso la rotazione di un fascio di luce polarizzata che attraversa otticamente una sostanza. Il suo utilizzo è frequente nell'industria alimentare per determinare la concentrazione di zucchero in bevande come succhi e vini..

Comunicazioni

Nelle comunicazioni, la luce viene utilizzata per la sua capacità di trasportare informazioni, ad esempio attraverso fibre ottiche, laser e olografia, ad esempio.

Riferimenti

- Figueroa, D. (2005). Serie: Fisica per la scienza e l'ingegneria. Volume 7. Onde e fisica quantistica. A cura di Douglas Figueroa (USB).

- Giambattista, A. 2010. Fisica. 2 °. Ed. McGraw Hill.

- Giancoli, D. 2006. Fisica: principi con applicazioni. 6 °. Ed prentice hall.

- Rex, A. 2011. Fondamenti di fisica. Pearson.

- Sears, Zemansky. 2016. Fisica universitaria con fisica moderna. 14th. Ed. Volume 1. Pearson.

Nessun utente ha ancora commentato questo articolo.