Caratteristiche della papilla renale, istologia, funzioni

Il papille renali sono le strutture anatomiche del parenchima renale dove si completa il filtraggio del fluido tubulare nei glomeruli. Il fluido che lascia le papille ed entra nei calici minori è l'urina finale, che sarà condotta senza modifiche alla vescica urinaria..

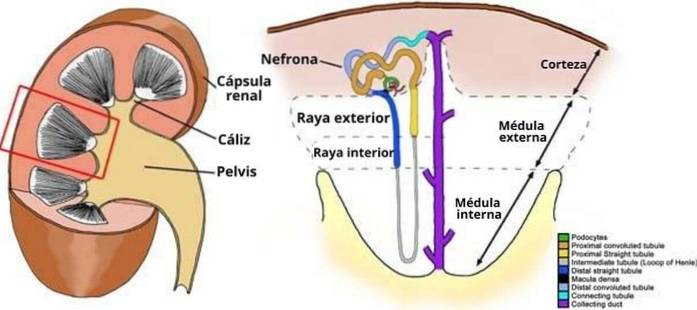

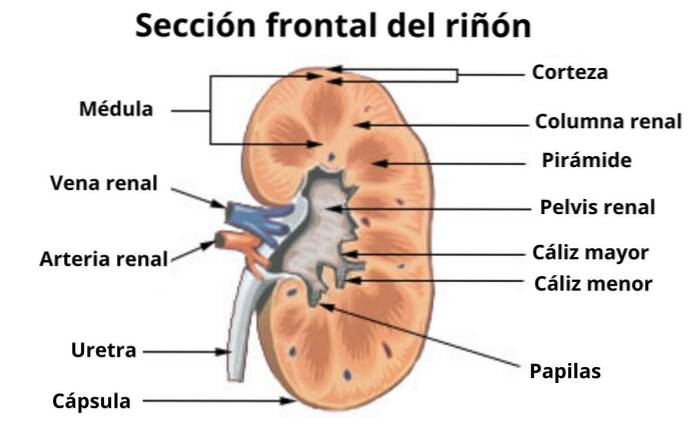

Poiché le papille fanno parte del parenchima renale, è necessario sapere come è organizzato quest'ultimo. Una sezione del rene lungo il suo asse lungo permette di riconoscere due bande: una superficiale - chiamata corteccia e una più profonda nota come midollo, di cui fanno parte le papille.

All'interno della corteccia stessa, un paio di migliaia di questi condotti di collegamento (nefroni) conducono a un condotto più spesso chiamato collettore corticale, che corre radialmente in profondità ed entra nel midollo renale. Questo condotto con i nefroni che riceve è un lobulo renale.

Il midollo renale non è uno strato continuo, ma è organizzato come in masse di tessuto sotto forma di piramidi o coni le cui ampie basi sono orientate verso l'esterno, verso la corteccia, con cui si limitano, mentre i loro vertici puntano radialmente verso l'interno introducendo nel minore calici.

Ciascuna di queste piramidi midollari rappresenta un lobo renale e riceve i condotti di raccolta di centinaia di lobuli. La porzione più superficiale o esterna di ciascuna piramide (1/3) è chiamata midollo esterno; il più profondo (2/3) è il midollo interno e comprende la regione papillare.

Indice articolo

- 1 Caratteristiche e istologia

- 1.1 Gradiente iperosmolare nel midollo renale

- 2 funzioni

- 3 Riferimenti

Caratteristiche e istologia

I componenti più importanti delle papille sono i dotti papillari di Bellini che danno gli ultimi ritocchi al fluido tubulare che ricevono. Alla fine del suo percorso attraverso i dotti papillari, questo liquido, già convertito in urina, viene versato in un calice più piccolo e non subisce ulteriori modificazioni..

I dotti papillari, relativamente spessi, sono le porzioni terminali del sistema tubulare renale e sono formati dalla successiva unione di circa sette dotti collettori, dei quali, uscendo dalla corteccia ed entrando nelle piramidi, sono passati da corticale a midollare.

I fori della bocca dei vari dotti bellini di una papilla conferiscono al suo rivestimento mucoso l'aspetto di una lamina perforata, motivo per cui è noto come lamina cribrosa. Attraverso questa piastra cribriforme l'urina viene versata nel calice.

Oltre ai dotti Bellini, nelle papille si trovano anche le estremità delle lunghe anse di Henle, membri di quei nefroni i cui glomeruli si trovano nella corteccia che immediatamente delimita il midollo. Nefroni quindi chiamato juxtamidollare.

Un altro componente aggiuntivo delle papille sono i cosiddetti vasi diritti, che hanno origine nelle arteriole efferenti dei nefroni juxtamidollari e scendono direttamente verso l'estremità delle papille, per poi risalire direttamente alla corteccia..

Sia le lunghe anse di Henle che i vasi rettilinei sono condotti i cui segmenti iniziali scendono alle papille, e qui si curvano per ritornare alla corteccia seguendo un percorso ascendente parallelo a quello discendente. Si dice che il flusso attraverso entrambi i segmenti sia controcorrente.

Oltre ai suddetti elementi, viene anche descritta la presenza nelle papille di un insieme di cellule prive di una precisa organizzazione istologica e alle quali viene dato il nome di cellule interstiziali, di funzione sconosciuta, ma che potrebbero essere precursori nei processi di rigenerazione dei tessuti..

Gradiente iperosmolare nel midollo renale

Una delle caratteristiche più rilevanti del midollo renale, che raggiunge la sua massima espressione nelle papille, è l'esistenza di un gradiente iperosmolare nel fluido interstiziale che bagna gli elementi strutturali descritti..

Va notato che i fluidi corporei sono generalmente in equilibrio osmolare, ed è questo equilibrio che determina la distribuzione dell'acqua nei diversi compartimenti. L'osmolarità interstiziale, ad esempio, è la stessa in tutta la corteccia renale e uguale a quella del plasma..

Nell'interstizio del midollo renale, curiosamente, nel caso dello stesso compartimento, l'osmolarità non è omogenea, ma aumenta progressivamente da circa 300 mosmol / l in prossimità della corteccia, ad un valore, nella papilla umana, di circa 1200 mosmol / l.

La produzione e la conservazione di questo gradiente iperosmolare è, in gran parte, il risultato dell'organizzazione in controcorrente già descritta per le anse e i vasi rettilinei. Le maniglie contribuiscono a un meccanismo moltiplicatore in controcorrente che crea il gradiente.

Se l'organizzazione vascolare fosse come quella di qualsiasi altro tessuto, questo gradiente si dissiperebbe perché il flusso sanguigno porterebbe via i soluti. I vetri diritti forniscono un meccanismo di scambio in controcorrente che impedisce il controlavaggio e aiuta a preservare il gradiente..

L'esistenza del gradiente iperosmolare è una caratteristica fondamentale che, come si vedrà in seguito, si aggiunge ad altri aspetti che consentono la produzione di urina con osmolarità variabili e volumi adeguati alle esigenze fisiologiche imposte dalle circostanze..

Caratteristiche

Una delle funzioni delle papille è quella di contribuire alla formazione del gradiente iperosmolare e di determinare la massima osmolarità ottenibile nel suo interstizio. Strettamente legata a questa funzione è anche quella di aiutare a determinare il volume urinario e la sua osmolarità..

Entrambe le funzioni sono associate al grado di permeabilità che i dotti papillari offrono all'urea e all'acqua; permeabilità associata alla presenza e ai livelli plasmatici di ormone antidiuretico (ADH) o vasopressina.

A livello dell'interstizio papillare, metà della concentrazione osmolare è NaCl (600 mosmol / l) e l'altra metà corrisponde all'urea (600 mosmol / l). La concentrazione di urea in questo sito dipende dalla quantità di questa sostanza che riesce ad attraversare la parete del dotto papillare nell'interstizio..

Ciò si ottiene perché la concentrazione di urea nei condotti collettori aumenta man mano che l'acqua viene riassorbita, così che quando il liquido raggiunge i condotti papillari la sua concentrazione è così elevata che se la parete lo consente, si diffonde attraverso un gradiente chimico nell'interstizio..

Se non c'è ADH, il muro è impermeabile all'urea. In questo caso, la sua concentrazione interstiziale è bassa e anche l'iperosmolarità è bassa. ADH promuove l'inserimento di trasportatori dell'urea che ne facilitano l'uscita e il suo aumento nell'interstizio. L'iperosmolarità è quindi maggiore.

L'iperosmolarità interstiziale è molto importante, perché rappresenta la forza osmotica che permetterà il riassorbimento dell'acqua che sta circolando attraverso i condotti collettori e papillari. L'acqua che non viene riassorbita in questi segmenti finali verrà eventualmente escreta sotto forma di urina..

Ma affinché l'acqua passi attraverso la parete dei condotti e venga riassorbita nell'interstizio, è necessaria la presenza di acquaporine, che vengono prodotte nelle cellule dell'epitelio tubulare e vengono inserite nella sua membrana per azione dell'ormone antidiuretico..

I dotti papillari, quindi, lavorando in congiunzione con l'ADH, contribuiscono all'iperosmolarità del midollo e alla produzione di urina di volumi e osmolarità variabili. Con l'ADH massimo, il volume dell'urina è basso e la sua osmolarità è alta. Senza ADH, il volume è alto e l'osmolarità è bassa.

Riferimenti

- Ganong WF: funzione renale e minzione, in Revisione di fisiologia medica, 25a ed. New York, McGraw-Hill Education, 2016.

- Guyton AC, Hall JE: The Urinary System, in Libro di testo di fisiologia medica, 13a edizione, AC Guyton, JE Hall (a cura di). Philadelphia, Elsevier Inc., 2016.

- Koeppen BM e Stanton BA: Meccanismi di trasporto renale: NaCl e riassorbimento di acqua lungo il nefrone, In: Fisiologia renale 5a ed. Filadelfia, Elsevier Mosby, 2013.

- Lang F, Kurtz A: Niere, in Physiologie des Menschen mit Pathophysiologie, 31 ° ed, RF Schmidt et al (eds). Heidelberg, Springer Medizin Verlag, 2010.

- Silbernagl S: Die function der nieren, in Fisiologia, 6a ed; R Klinke et al (eds). Stoccarda, Georg Thieme Verlag, 2010.

Nessun utente ha ancora commentato questo articolo.