Biografia, pensieri, frasi e opere di Nicolás de Cusa

Nicola da Cusa o Nicolaus von Kues (1401 - 11 agosto 1464) è stato un cardinale della Chiesa cattolica, di origine tedesca. Inoltre, ha lavorato anche come giurista, astronomo, teologo e filosofo, essendo in quest'ultima disciplina una delle più riconosciute verso la fine del Medioevo..

Oggi è uno dei grandi teologi e riformatori cattolici. La sua filosofia e politica hanno riunito un'ampia varietà di idee pacifiche che erano orientate all'unione della vecchia e della nuova saggezza. In questo modo, è stato uno dei principali contributori nella transizione del pensiero dal Medioevo al Rinascimento..

Ha anche contemplato l'unione delle aspirazioni tra cristiani e musulmani ed è intervenuto in alcuni conflitti di potere. Ha ricevuto nella vita diversi ruoli significativi a livello religioso. Nel 1448 fu nominato cardinale da papa Niccolò V e due anni dopo apparve come principe vescovo di Bressanone, uno degli stati ecclesiastici del Sacro Romano Impero..

Tra i suoi contributi c'è il suo contributo alla riforma del pensiero religioso. L'idea di Dio inizierebbe a essere vista come un'entità presente in tutte le cose e non come un Dio separato dal mondo materiale..

Indice articolo

- 1 Biografia

- 1.1 I primi anni

- 1.2 Studi

- 1.3 Sacerdozio

- 1.4 Ultimi lavori

- 1.5 Morte di Nicola da Cusa

- 2 Aree di studio e pensieri

- 2.1 In politica

- 2.2 Teologia e ricerca della verità

- 3 Frasi e citazioni rilevanti

- 4 opere

- 5 Riferimenti

Biografia

Nei primi anni

Nicolás de Cusa era originario della città di Cusa, situata nel sud-est della Germania. Il suo nome originale è Nikolaus Krebs e in seguito ha ricevuto il nome "Cusano" dal latino e che significa "colui che viene da Kues".

Nicolas era il secondo di quattro figli di Katherina Roemer e Johan Krebs, un ricco armatore. La condizione familiare era moderatamente buona, poiché pur non appartenendo a una classe sociale elevata, potevano vivere comodamente.

Studi

La sua buona prestazione negli studi gli ha permesso di entrare alla Facoltà di Lettere dell'Università di Heidelberg per un anno nel 1416, dove ha studiato le arti liberali. Successivamente ottenne il dottorato presso l'Università degli Studi di Padova nel 1423, specializzandosi in diritto canonico..

Durante la sua permanenza all'università conobbe diversi umanisti come Giuliano Cesarini e Domenico Capranica, divenuti poi cardinali..

Sacerdozio

All'inizio del 1430 iniziò a predicare appassionatamente e, nello stesso anno, inizierà a introdursi nell'ordine del sacerdozio. Inoltre, da questo periodo inizierà una serie di viaggi per scopi religiosi.

Nel 1437 fu nominato per sostenere papa Eugenio IV e nel 1438 fu nominato da lui cardinale, carica che rifiutò. Non è stato fino al 1448 che ha accettato di essere un cardinale, quando Papa Nicolas V vuole premiarlo per la sua prestazione di successo come ambasciatore della Chiesa. Nel 1450 fu anche nominato principe-vescovo di Bressanone.

Nonostante il suo ampio lavoro legale e amministrativo con la Chiesa, è stato in grado di sviluppare il proprio lavoro filosofico. Va notato che la sua formazione accademica come filosofo non era quella convenzionale del tempo.

Raccolse anche una grande quantità di informazioni relative alla saggezza dell'antichità e questo, aggiunto al suo lavoro, lo fece apparire nei posteri come una figura di ponte verso la modernità..

Ultimi lavori

Dopo che Enea Silvio Piccolomini, suo amico personale, assunse la carica di papa con il nome di Pio II nel 1458, Nicola da Cusa decise di risiedere a Roma, in parte, per il suo dovere di cardinale all'ufficio ecclesiastico..

È qui che scriverà i suoi ultimi lavori negli anni successivi. Uno dei suoi temi più ricorrenti erano le altre religioni, nelle quali era un grande studioso e approfondiva.

Si avventurò anche nel mondo metafisico e fece diversi trattati dedicati a questo come Di Li non aliud (1462), A cura di venatione sapientiae (1463), Di ludo globi (1463), Compendio (1463-1464) e l'ultima delle sue opere, Da apice theoriae, scritto nell'anno della sua morte nel 1464.

Morte di Nicola da Cusa

Cusano morì durante un viaggio l'11 agosto 1464 a Todi, diretto ad Ancona, dove avrebbe incontrato papa Pio II..

Le sue spoglie si trovano attualmente nella sua chiesa titolare situata a Roma. Tuttavia, e soddisfacendo la sua richiesta, il suo cuore riposa nella città natale di Bernkastel-Kues, in particolare nell'ospedale St Nicholas, da lui fondato in associazione con i suoi parenti. In questa città è conservata anche la sua biblioteca.

Aree di studio e pensieri

Quanto al suo modo di fare filosofia, Cusano era caratterizzato dai suoi scritti mistici sul cristianesimo, sebbene gran parte del suo materiale usasse anche contenuti matematici. Tra le sue opere più popolari ci sono Ignoranza appresa, La visione di Dio Y In congettura.

In politica

Nel 1433 propose una riforma per il Sacro Romano Impero e un metodo per eleggere gli imperatori. Tuttavia, queste idee non furono adottate dalla chiesa. Nella sua scrittura intitolata La concordanza cattolica, espone il suo più grande contributo alle idee che collegavano la chiesa alla politica.

Teologia e ricerca della verità

Cusano usa la sua percezione del finito e dell'infinito per parlare della verità e di Dio come concetti di cui l'essere umano deve comprendere che non potrà raggiungere la stessa condizione naturale dell'essere umano.

Ritiene però che il desiderio naturale dell'umano provenga dall'intellettuale e che la ricerca di una verità lo mantenga in costante dinamismo e perfezione anche se non riesce a raggiungerlo.

Così Nicolás de Cusa propone la sua idea del divino come "coincidenza degli opposti" e si avvale anche della sua regola della "proporzione nulla" rispetto al confronto del finito con l'infinito..

Stabilisce come evidenza che di tutto ciò che è infinito non esiste una proporzione precisa, come al contrario accade con ciò che è finito. Cioè di ciò che ha un fine possiamo conoscere la sua proporzione, in cambio dell'infinito non è possibile nemmeno immaginarlo.

Tom Ruen [dominio pubblico]

Questo è il suo modo di avvicinarsi a un'idea di ignoranza colta e di come la verità infinita sia irraggiungibile per l'essere umano, così come la comprensione di ciò che Dio è..

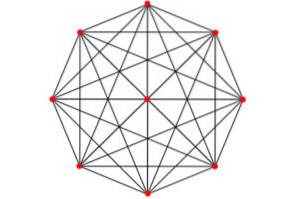

Tra gli altri esempi, collega la ricerca della verità alla geometria nel suo lavoro Manuductio geometrico, dove si riferisce al cerchio e al poligono. Dalla prima figura, il cerchio, si stabilisce che è indivisibile e non misurabile con precisione ed è lo stesso modo in cui funziona la comprensione umana, che non è la verità ma qualcosa che la approssima..

In questo modo parla della vicinanza della comprensione alla verità come tendenza del poligono al cerchio, poiché più angoli possono essere aggiunti al poligono, più sarà vicino a diventare un cerchio, ma non lo sarà mai un cerchio con precisione..

Frasi e citazioni rilevanti

- “(…) Ora, la legge deve essere fatta da tutti coloro che sono governati da essa, o dalla maggioranza in un'elezione, perché è fatta per il bene della comunità e tutto ciò che riguarda tutti dovrebbe essere deciso da tutti. Una decisione comune può essere raggiunta solo con il consenso di tutti, cioè della maggioranza ”. Nicola da Cusa. A cura della Concordantia Catholica.

- “Se gli uomini sono uguali per natura e ugualmente liberi, la vera proprietà dell'autorità di una regola comune, che è la loro uguaglianza e potere, può essere costituita solo dalla scelta e dal consenso degli altri, e quindi anche dalla legge. è stabilito dal consenso. " Nicolas di Cusa. VSapientae eniatione, II, 14, n. 127

- (…) Ciò che è innato nell'uomo è il suo desiderio di sapere che Dio è così grande che non c'è fine alla sua grandezza. Questo è il motivo per cui è più grande di qualsiasi cosa concepita e conosciuta ". Nicola da Cusa. A cura di Venatione Sapientae. cap. 12, N. 32.

- "(...) tutto quello che sappiamo sulla verità è che la verità assoluta, così com'è, è fuori dalla nostra portata." Nicola da Cusa. Di Docta ignorantia.

Gioca

-De Concordantia Catholica (The Catholic Concordance, 1434)

-De Docta ignorantia (Imparata ignoranza, 1440).

-De coniecturis (In congettura, 1441-1442).

-De Deo abscondito (The Hidden God, 1444/1445).

-Apologia doctae ignorantiae (Difesa dell'ignoranza dotta, 1449)

-Idiot of Sapientia (The Lay Man in Wisdom, 1450).

-De visione Dei (The Vision of God, 1453).

-De matematicis complementis (Considerazioni matematiche complementari, 1453-1454).

-De theologicis complementis (Considerazioni teologiche complementari 1453),

-De non aliud (In the No-other, 1462).

-De venatione sapientiae (La caccia alla saggezza, 1462).

-Da ludo globi (Il gioco della sfera, 1463).

-Compendio (1463).

Riferimenti

- Molgaray D. La concezione cusana del potere e la sua proiezione nella filosofia di Giordano Bruno. Università di Buenos Aires. Recupero da teseopress.com

- Nicola da Cusa (1401-1464). Internet Encyclopedia of Philosophy. Recuperato da iep.utm.edu

- Nicola da Cusa. Wikipedia, l'enciclopedia libera. Estratto da en.wikipedia.org

- Archimede e la misura del cerchio. Fondazione Canarian Orotava per la storia della scienza. Estratto da fundacionorotava.org

- Nicola da Cusa. Nuovo Avvento. Encyclopdia cattolica. Recuperato da NewAdvent.org

- Frasi di Nicolás de Cusa. Citazioni famose. Recupero da dating.in

Nessun utente ha ancora commentato questo articolo.