Cos'è l'idrolisi ed esempi di reazioni

Il idrolisi È una reazione chimica che può verificarsi in molecole o ioni sia inorganici che organici e che prevede la partecipazione dell'acqua per rompere i loro legami. Il suo nome deriva dal greco, "idro" dell'acqua e "lisi" della rottura.

La molecola d'acqua, H.DueOppure, stabilisce un equilibrio con gli ioni di sali di acidi e basi deboli, concetto che appare per la prima volta negli studi generali di chimica e in chimica analitica. È quindi una delle reazioni chimiche più semplici.

In molti esempi di idrolisi, l'acqua da sola non è in grado di rompere un certo legame covalente. Quando ciò accade, il processo viene accelerato o catalizzato dall'acidificazione o alcalinizzazione del mezzo; cioè in presenza di ioni H.3O+ u OH-, rispettivamente. Allo stesso modo, ci sono enzimi che catalizzano l'idrolisi.

L'idrolisi occupa un posto speciale quando si tratta di biomolecole, poiché i legami che tengono insieme i loro monomeri sono suscettibili all'idrolisi in determinate condizioni. Ad esempio, gli zuccheri vengono idrolizzati per scomporre i polisaccaridi nei loro monosaccaridi costituenti grazie all'azione degli enzimi glucosidasi.

Indice articolo

- 1 Cos'è l'idrolisi?

- 2 Esempi di reazioni di idrolisi

- 2.1 - ATP

- 2.2 - Acqua

- 2.3 - Proteine

- 2.4 - Amidi ed esteri

- 2.5 - Acido-base

- 3 Riferimenti

Cos'è l'idrolisi?

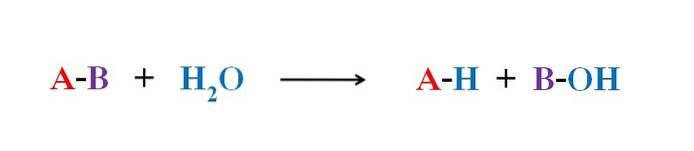

L'immagine sopra spiega in cosa consiste l'idrolisi. Si noti che non solo la molecola o il substrato (se mediano gli enzimi) rompe il suo legame, ma anche l'acqua stessa, che "si frattura" in H+ e OH-, dove H+ finisce con A e OH- con B. A-B reagisce quindi con una molecola d'acqua producendo due prodotti, A-H e B-OH.

L'idrolisi è quindi la reazione opposta alla condensazione. Nella condensazione due prodotti, per dire A-H e B-OH, si uniscono per liberazione di una piccola molecola: l'acqua. Nell'idrolisi una molecola viene consumata, mentre nella condensazione viene rilasciata o prodotta.

Tornando all'esempio degli zuccheri, supponiamo che A-B corrisponda a un dimero di saccarosio, dove A rappresenta il glucosio e B rappresenta il fruttosio. Il legame A-B, glicosidico, può essere idrolizzato per originare i due monosaccaridi separatamente e in soluzione, e lo stesso accade per oligo e polisaccaridi se gli enzimi mediano in tali reazioni.

Notare che in questa reazione, A-B, la freccia ha una sola direzione; cioè, è un'idrolisi irreversibile. Tuttavia, molte idrolisi sono in realtà reazioni reversibili che raggiungono un equilibrio.

Esempi di reazioni di idrolisi

- ATP

L'ATP è stabile tra i valori di pH di 6,8 e 7,4. Tuttavia, a valori di pH estremi, si idrolizza spontaneamente. Negli esseri viventi, l'idrolisi è catalizzata da enzimi noti come ATPasi:

ATP + HDueO => ADP + Pi

Questa reazione è fortemente esergonica, poiché l'entropia dell'ADP è maggiore di quella dell'ATP. La variazione dell'energia libera di Gibbs (ΔGº) è - 30,5 kJ / mol. L'energia prodotta dall'idrolisi dell'ATP viene utilizzata in numerose reazioni endergoniche.

Reazioni accoppiate

In alcuni casi, l'idrolisi dell'ATP viene utilizzata per la conversione di un composto (A) in un composto (B).

A + ATP + HDueO <=> B + ADP + Pi + H+

- acqua

Due molecole d'acqua possono reagire tra loro in apparente idrolisi:

HDueO + HDueO <=> H3O+ + Oh-

È come se una di quelle molecole d'acqua si fratturasse in H.+ e OH-, andando a collegare l'H+ all'atomo di ossigeno dell'altra molecola d'acqua, che dà origine allo ione idronio, H3O+. Questa reazione, più dell'idrolisi, riguarda l'autoionizzazione o l'autoprotolisi dell'acqua.

- Proteina

Le proteine sono macromolecole stabili e per raggiungere la loro completa idrolisi, negli amminoacidi che le costituiscono, sono necessarie condizioni estreme; come una concentrazione di acido cloridrico (6 M) e alte temperature.

Tuttavia, gli esseri viventi sono dotati di un arsenale enzimatico che consente l'idrolisi delle proteine in amminoacidi nel duodeno. Gli enzimi coinvolti nella digestione delle proteine sono quasi interamente secreti dal pancreas.

Esistono enzimi esopeptidasi che degradano le proteine, a partire dalle loro estremità: aminopeptidasi all'estremità amminica e carbossipeptidasi all'estremità carbossilica. Gli enzimi endopeptidasi esercitano la loro azione all'interno della catena proteica, ad esempio: tripsina, pepsina, chimotripsina, ecc..

- Amidi ed esteri

Le ammidi, quando riscaldate in un mezzo alcalino, danno origine a un acido carbossilico e un'ammina:

RCONHDue + HDueO => RCOO- + NHDue

Gli esteri in un mezzo acquoso vengono idrolizzati in un acido carbossilico e un alcol. Il processo è catalizzato da una base o da un acido:

RCO-OR '+ HDueO => RCOOH + R'OH

Questa è la famosa reazione di saponificazione.

- Acido base

In acqua, diverse specie vengono idrolizzate per acidificare o alcalinizzare il mezzo acquoso.

Aggiunta di un sale base

L'acetato di sodio, un sale basico, si dissocia in acqua per dare ioni Na+ (sodio) e CH3COO- (acetato). La sua basicità è dovuta al fatto che l'acetato viene idrolizzato per generare ioni OH-, mentre il sodio rimane invariato:

CH3COO- + HDueO <=> CH3COOH + OH-

L'OH- è responsabile del fatto che il pH aumenti e diventi basico.

Aggiunta di un sale acido

Cloruro di ammonio (NH4Cl) è formato dallo ione cloruro (Cl-) da acido cloridrico (HCl), un acido forte e il catione di ammonio (NH4+) da idrossido di ammonio (NH4OH), una base debole. Il Cl- Non si dissocia in acqua, ma il catione di ammonio si trasforma in acqua come segue:

NH4+ + HDueO <=> NH3 + H3O+

L'idrolisi del catione ammonio produce protoni che aumentano l'acidità di un mezzo acquoso, quindi si conclude che NH4Cl è un sale acido.

Aggiunta di un sale neutro

Il cloruro di sodio (NaCl) è un prodotto salino della reazione di una base forte (NaOH) con un acido forte (HCl). Dissolvendo il cloruro di sodio in acqua, il catione di sodio (Na+) e l'anione (cl-). Entrambi gli ioni non si dissociano in acqua, quindi non aggiungono H.+ u OH-, mantenendo il suo pH costante.

Pertanto, si dice che il cloruro di sodio sia un sale neutro..

Riferimenti

- Mathews, C. K., van Holde, K. E. e Ahern, K. G. (2002). Biochimica. (Terza edizione). Modificare. Pearson-Addison Wesley.

- Whitten, Davis, Peck e Stanley. (2008). Chimica. (8 ° ed.). CENGAGE Apprendimento.

- Helmenstine, Anne Marie, Ph.D. (13 gennaio 2019). Idrolisi: definizione ed esempi. Estratto da: thoughtco.com

- Theresa Phillips. (28 aprile 2019). Una spiegazione del processo di idrolisi. Estratto da: thebalance.com

- The Editors of Encyclopaedia Britannica. (2016, 16 novembre). Idrolisi. Encyclopædia Britannica. Estratto da: britannica.com

- Wikipedia. (2019). Idrolisi. Estratto da: en.wikipedia.org

Nessun utente ha ancora commentato questo articolo.