Storia di elettroencefalogramma, operazione, onde

Il elettroencefalogramma (EEG) è un test utilizzato per registrare e valutare l'attività bioelettrica del cervello. I potenziali elettrici sono ottenuti tramite elettrodi posti sul cuoio capelluto del paziente.

I record possono essere stampati su carta in movimento tramite un EEG o possono essere visualizzati su un monitor. L'attività elettrica del cervello può essere misurata in condizioni basali di riposo, veglia o sonno.

L'EEG viene utilizzato per la diagnosi di epilessia, disturbi del sonno, encefalopatie, coma e morte cerebrale, tra molti altri usi. Può essere utilizzato anche nella ricerca.

In precedenza era utilizzato per rilevare disturbi cerebrali focali come tumori o ictus. Oggi vengono utilizzate la risonanza magnetica (MRI) e la tomografia computerizzata (TC)..

Indice articolo

- 1 Breve storia dell'EEG

- 1.1 Richard Birmick Caton

- 1.2 Vladimir Pravdich-Neminsky

- 1.3 Hans Berger

- 1.4 Frederic Golla

- 2 Come funziona un EEG?

- 2.1 Elettrocorticografia

- 2.2 Sistema 10-20

- 3 Le onde cerebrali dell'EEG

- 3.1 onde beta

- 3.2 Onde alfa

- 3.3 Onde theta

- 3.4 Onde delta

- 4 Procedura

- 5 Interpretazione

- 6 tipi di EEG

- 6.1 Elettroencefalogramma di base

- 6.2 Elettroencefalogramma nel periodo di privazione del sonno

- 6.3 Videoelettroencefalogramma

- 6.4 Elettroencefalogramma della morte cerebrale

- 7 Applicazioni cliniche

- 7.1 Rileva le epilessie

- 7.2 Rilevare le encefalopatie

- 7.3 Controllare l'anestesia

- 7.4 Monitorare la funzione cerebrale

- 7.5 Rilevamento di funzionamento anomalo

- 7.6 Verificare l'adeguato sviluppo del cervello

- 7.7 Identificare il coma o la morte cerebrale

- 7.8 Patologie nel sonno

- 7.9 Ricerca

- 8 Riferimenti

Breve storia dell'EEG

La storia dell'EEG inizia nel 1870, quando Fristsch e Hitzig, medici dell'esercito prussiano, indagarono con il cervello dei soldati. Questi sono stati scoperti nella battaglia di Sedan. Ben presto si resero conto che stimolando alcune aree cerebrali dalla corrente galvanica, si generavano movimenti nel corpo.

Richard Birmick Caton

Tuttavia, fu nel 1875 che il medico Richard Birmick Caton confermò che il cervello produceva correnti elettriche. Successivamente, questo ha permesso al neurologo Ferrier di sperimentare la "corrente faradica", localizzando le funzioni motorie nel cervello.

Vladimir Pravdich-Neminsky

Nel 1913, Vladimir Pravdich-Neminsky fu il primo a eseguire quello che chiamava un "elettrocerebrogramma", esaminando il sistema nervoso di un cane. Fino a quel momento, tutte le osservazioni sono state fatte su cervelli scoperti, poiché non c'erano procedure di ingrandimento che raggiungessero l'interno del cranio..

Hans berger

Nel 1920, Hans Berger iniziò a sperimentare con gli esseri umani e 9 anni dopo creò un metodo per misurare l'attività elettrica del cervello. Ha coniato il termine "elettroencefalogramma" per caratterizzare la registrazione delle fluttuazioni elettriche nel cervello.

Questo neurologo tedesco è stato colui che ha scoperto il "ritmo di Berger". Vale a dire le attuali “onde alfa”, che consistono in oscillazioni elettromagnetiche che derivano dall'attività elettrica sincrona del talamo..

Berger, nonostante la sua grande scoperta, non posso portare avanti questo metodo a causa delle sue limitate conoscenze tecniche.

Nel 1934 Adrian e Matthews, in una dimostrazione alla Physiological Society (Cambridge), riuscirono a verificare il “ritmo Berger”. Questi autori hanno avanzato con tecniche migliori e hanno dimostrato che il ritmo regolare e ampio di 10 punti al secondo non proveniva da tutto il cervello, ma dalle aree visive di associazione.

Frederic golla

Successivamente, Frederic Golla ha confermato che in alcune malattie c'erano alterazioni nelle oscillazioni ritmiche dell'attività cerebrale. Ciò ha permesso grandi progressi nello studio dell'epilessia, diventando consapevoli della difficoltà di questo problema e della necessità di studiare il cervello in modo completo. Fisher e Lowenback, nel 1934, furono in grado di determinare i picchi epilettiformi.

Infine, William Gray Walter, un neurologo americano esperto in robotica, ha sviluppato le sue versioni dell'EEG e ha aggiunto miglioramenti. Grazie ad esso, è ora possibile rilevare i vari tipi di onde cerebrali, dalle onde alfa alle onde delta..

Come funziona un EEG?

Un EEG standard è una scansione indolore e non invasiva eseguita collegando gli elettrodi al cuoio capelluto con un gel conduttivo. Ha un canale di registrazione, che misura la differenza di tensione tra due elettrodi. In genere vengono utilizzati da 16 a 24 derivazioni.

Le coppie di elettrodi vengono combinate creando quella che viene chiamata una "montatura", che può essere bipolare (trasversale e longitudinale) e monopolare (referenziale). Il montaggio bipolare viene utilizzato per registrare la differenza di tensione nelle aree di attività cerebrale, mentre il monopolare confronta una zona cerebrale attiva e un'altra senza attività o attività neutra.

È inoltre possibile misurare la differenza tra una zona attiva e la media di tutti o alcuni elettrodi attivi..

Gli elettroni invasivi (all'interno del cervello) possono essere utilizzati per studiare in dettaglio aree difficili da raggiungere come la superficie mesiale del lobo temporale..

Elettrocorticografia

A volte può essere necessario inserire elettrodi vicino alla superficie del cervello per rilevare l'attività elettrica nella corteccia cerebrale. Gli elettrodi vengono solitamente posizionati sotto la dura (uno degli strati delle meningi) attraverso un'incisione nel cranio..

Questa procedura è chiamata elettrocorticografia ed è usata per trattare l'epilessia resistente e per la ricerca.

Sistema 10-20

Esiste un sistema standardizzato per il posizionamento degli elettrodi noto come "sistema 10-20". Ciò implica che la distanza tra gli elettrodi deve essere del 10% o del 20% rispetto agli assi frontali (da davanti a dietro) o trasversali (da un lato all'altro del cervello)..

È necessario posizionare 21 elettrodi e ciascun elettrodo sarà collegato a un ingresso di un amplificatore differenziale. Gli amplificatori distribuiscono la tensione tra gli elettrodi attivo e di riferimento da 1.000 a 100.000 volte.

Attualmente il segnale analogico è in disuso e vengono utilizzati amplificatori digitali. L'EEG digitale ha grandi vantaggi. Ad esempio, facilita l'analisi e la memorizzazione del segnale. Inoltre, consente di modificare parametri come filtri, sensibilità, tempo di registrazione e montaggi.

I segnali EEG possono essere registrati con hardware open source come OpenBCI. D'altra parte, il segnale può essere elaborato da software gratuito come EEGLAB o Neurophysiological Biomarker Toolbox..

Il segnale elettroencefalografico è rappresentato dalla differenza del potenziale elettrico (ddp) che esiste tra due punti sulla superficie cranica. Ogni punto è un elettrodo.

Onde cerebrali EEG

Il nostro cervello funziona tramite impulsi elettrici che viaggiano attraverso i nostri neuroni. Questi impulsi possono essere ritmici o meno e sono noti come onde cerebrali. Il ritmo è costituito da un'onda regolare, che ha la stessa morfologia e durata, e che mantiene una propria frequenza.

Le onde sono classificate in base alla loro frequenza, cioè in base al numero di volte che l'onda si ripete al secondo, e sono espresse in hertz (Hz). Le frequenze hanno una certa distribuzione e reattività topografica. La maggior parte del segnale cerebrale osservato sul cuoio capelluto è in un intervallo compreso tra 1 e 30 Hz.

D'altra parte, viene misurata anche l'ampiezza. Questo è determinato dal confronto della distanza tra la linea di base e il picco dell'onda. La morfologia delle onde può essere acuta, appuntita, in complessi di onda punta e / o onda lenta e acuta..

Nell'elettroencefalogramma si possono osservare 4 larghezze di banda principali note come alfa, beta, theta e delta..

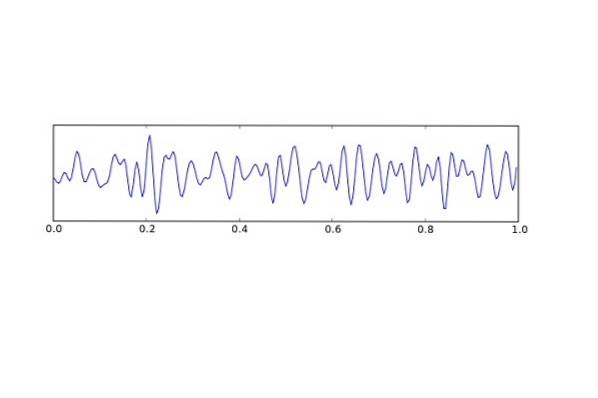

Onde beta

Sono costituiti da onde larghe, la cui frequenza è compresa tra 14 e 35 Hz. Appaiono quando siamo svegli facendo attività che richiedono un intenso sforzo mentale, come sostenere un esame o studiare.

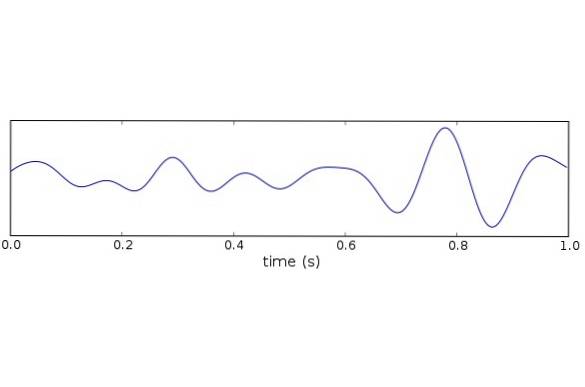

Onde alfa

Sono di ampiezza maggiore delle precedenti e la loro frequenza oscilla tra 8 e 13 Hz. Si presentano quando la persona è rilassata, senza compiere sforzi mentali significativi. Appaiono anche quando chiudiamo gli occhi, sogniamo ad occhi aperti o eseguiamo attività che abbiamo altamente automatizzato..

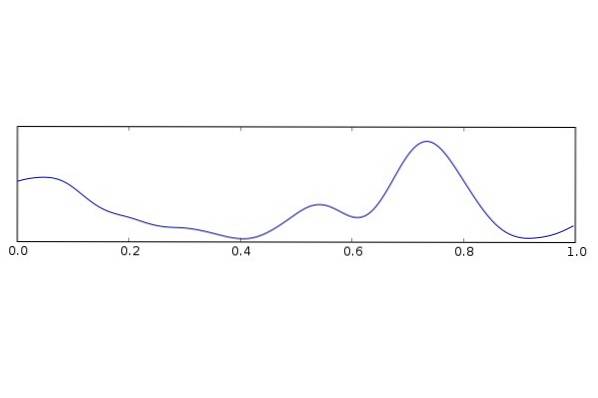

Onde theta

Hanno un'ampiezza maggiore ma una frequenza inferiore (tra 4 e 8 Hz). Riflettono uno stato di grande rilassamento, prima dell'inizio del sonno. Nello specifico, è legato alle prime fasi del sonno.

Onde delta

Queste onde sono quelle con la frequenza più bassa di tutte (tra 1 e 3 Hz). Sono associati a fasi più profonde del sonno (fasi 3 e 4, dove di solito non si sogna).

Processi

Per eseguire l'EEG, il paziente deve essere rilassato, in un ambiente buio e con gli occhi chiusi. Di solito dura circa 30 minuti.

Inizialmente vengono eseguiti test di attivazione come la fotostimolazione intermittente (applicazione di stimoli luminosi con frequenze diverse) o l'iperventilazione (respirazione attraverso la bocca regolarmente e profondamente per 3 minuti)..

Può anche indurre il sonno o, al contrario, mantenere sveglio il paziente. Ciò dipende da ciò che il ricercatore intende osservare o verificare. Questo video mostra l'applicazione in un adulto:

Interpretazione

Per interpretare un EEG è necessario conoscere la normale attività del cervello in base all'età e alle condizioni del paziente. È inoltre necessario esaminare artefatti e possibili problemi tecnici per ridurre al minimo le interpretazioni errate..

Un EEG può essere anormale se è presente attività epilettiforme (suggerendo un processo epilettico). Questo può essere localizzato, generalizzato o con uno schema particolare e insolito.

Può anche essere anormale quando vengono visualizzate onde lente in un'area specifica o viene rilevata un'asincronia generalizzata. Possono anche esserci anomalie nell'ampiezza o quando c'è una linea che devia dal normale.

Attualmente, sono state sviluppate altre tecniche più avanzate come il monitoraggio video-EEG, EEG ambulatoriale, telemetria, mappatura del cervello, oltre all'elettrocorticografia..

Tipi di EEG

Esistono diversi tipi di EEG elencati di seguito:

EEG di base

È quello eseguito quando il paziente è in stato di veglia, quindi non è richiesta alcuna preparazione. Per evitare di utilizzare prodotti che possono influire sull'esame, viene eseguita una buona pulizia del cuoio capelluto.

Elettroencefalogramma nel periodo di privazione del sonno

È necessaria una preparazione precedente. Il paziente deve essere sveglio per 24 ore prima della sua prestazione. Questo viene fatto al fine di poter effettuare tracciati fisiologici delle fasi del sonno al fine di rilevare anomalie che non possono essere ottenute attraverso l'EEG di base..

Videoelettroencefalogramma

È un normale EEG, ma la sua caratteristica distintiva è che il paziente viene videoregistrato durante il processo. Il suo scopo è quello di ottenere una registrazione visiva ed elettrica per osservare se compaiono convulsioni o pseudo-crisi.

Elettroencefalogramma della morte cerebrale

È una tecnica necessaria per osservare l'attività corticale cerebrale o la sua assenza. È il primo passo del cosiddetto "protocollo di morte cerebrale". È fondamentale avviare il dispositivo per l'estrazione e / o il trapianto di organi.

Applicazioni cliniche

L'EEG è utilizzato in un'ampia varietà di condizioni cliniche e neuropsicologiche. Ecco alcuni dei suoi utilizzi:

Rileva le epilessie

L'EEG nelle epilessie è fondamentale per la diagnosi, poiché permette di differenziarlo da altre patologie come crisi psicogene, sincope, disturbi del movimento o emicranie.

Viene anche utilizzato per classificare la sindrome epilettica, nonché per controllare la sua evoluzione e l'efficacia del trattamento..

Rileva le encefalopatie

Le encefalopatie comportano danni o malfunzionamenti del cervello. Grazie all'elettroencefalogramma è possibile sapere se alcuni sintomi sono dovuti a un problema cerebrale "organico", oppure sono il prodotto di altri disturbi psichiatrici.

Controlla l'anestesia

L'elettroencefalogramma è utile per controllare la profondità dell'anestesia, impedendo al paziente di entrare in coma o di svegliarsi.

Monitora la funzione cerebrale

L'EEG è essenziale nelle unità di terapia intensiva per monitorare la funzione cerebrale. Soprattutto convulsioni, l'effetto dei sedativi e dell'anestesia nei pazienti in coma indotto, nonché per verificare la presenza di danni cerebrali secondari. Ad esempio, quello che può verificarsi in un'emorragia subaracnoidea.

Rilevamento di funzionamento anomalo

È usato per diagnosticare cambiamenti anormali nel corpo che possono influenzare il cervello. Di solito è una procedura necessaria per diagnosticare o monitorare malattie del cervello come l'Alzheimer, lesioni alla testa, infezioni o tumori.

Alcuni pattern elettroencefalografici possono essere di interesse per la diagnosi di alcune patologie. Ad esempio, encefalite erpetica, anossia cerebrale, avvelenamento da barbiturici, encefalopatia epatica o malattia di Creutzfeldt-Jakob.

Verifica il corretto sviluppo del cervello

Nei neonati, l'EEG può fornire informazioni sul cervello per identificare possibili anomalie in base alla loro durata di vita.

Individua il coma o la morte cerebrale

L'elettroencefalogramma è necessario per valutare lo stato di coscienza del paziente. Fornisce dati sia sulla prognosi che sul grado di rallentamento dell'attività cerebrale, in modo che una frequenza più bassa indicherebbe una riduzione del livello di coscienza.

Consente inoltre di osservare se l'attività cerebrale è continua o discontinua, la presenza di attività epilettiforme (che indica una prognosi peggiore) e la reattività agli stimoli (che mostra la profondità del coma).

Inoltre, attraverso di esso, è possibile verificare la presenza di schemi di sonno (che sono poco frequenti quando il coma è più profondo).

Patologie nel sonno

L'EEG è molto importante per la diagnosi e il trattamento di molteplici disturbi del sonno. Il paziente può essere esaminato mentre dorme e si possono osservare le caratteristiche delle sue onde cerebrali.

Il test più utilizzato per gli studi sul suolo è la polisonnografia. Questo, oltre a includere un EEG, registra simultaneamente il paziente su video. Inoltre, ti consente di analizzare la tua attività muscolare, i movimenti respiratori, il flusso d'aria, la saturazione di ossigeno, ecc..

Indagine

L'elettroencefalogramma viene utilizzato nella ricerca, in particolare nelle neuroscienze, psicologia cognitiva, neurolinguistica e psicofisiologia. In effetti, molte delle cose che attualmente sappiamo sul nostro cervello sono dovute alla ricerca condotta con gli EEG..

Riferimenti

- Attività elettrica cerebrale: un linguaggio da decifrare? (s.f.). Estratto il 31 dicembre 2016 da Metode: Journal of Diffusion of Research of the University of Valencia. Tratto da metode.cat/es/.

- Barea Navarro, R. (s.f.). Argomento 5: elettroencefalografia. Estratto il 31 dicembre 2016 da UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA: Tratto da bioingenieria.edu.ar.

- Barlow, J. S. (1993). L'elettroencefalogramma: i suoi schemi e le sue origini. MIT press.

- Barros, M. I. M. e Guardiola, G. T. (2006). Concetti di base dell'elettroencefalografia. Duazary, 3 (1).

- Elettroencefalografia. (s.f.). Estratto il 31 dicembre 2016 da Wikipedia.

- García, T. T. (2011). Manuale di base per infermieri in elettroencefalografia. Insegnamento infermieristico, 94, 29-33.

- Merino, M. e Martínez, A. (2007). Elettroencefalografia convenzionale in pediatria, tecnica e interpretazione. An Pediatr Contin. 5 (2): 105-8.

- Niedermeyer, E., & da Silva, F. L. (a cura di). (2005). Elettroencefalografia: principi di base, applicazioni cliniche e campi correlati. Lippincott Williams & Wilkins.

- Ramos-Argüelles, F., Morales, G., Egozcue, S., Pabón, R.M., & Alonso, M.T. (2009). Tecniche di base dell'elettroencefalografia: principi e applicazioni cliniche. Anales del Sistema Sanitario de Navarra, 32 (Suppl.3), 69-82. Estratto il 31 dicembre 2016 da scielo.isciii.es.

Nessun utente ha ancora commentato questo articolo.