Processo, struttura e fattori di coniugazione batterica

Il coniugazione batterica è il trasferimento in una direzione del materiale genetico da un batterio donatore a un altro ricevente, attraverso il contatto fisico tra le due cellule. Questo tipo di processo può verificarsi sia nei batteri che reagiscono, sia in quelli che non reagiscono alla colorazione di Gram, e anche negli streptomiceti.

La coniugazione può avvenire tra batteri della stessa specie o di specie diverse. Può anche verificarsi tra procarioti e membri di altri regni (piante, funghi, animali).

Affinché il processo di coniugazione avvenga, uno dei batteri coinvolti, il donatore, deve possedere il materiale genetico mobilizzabile, generalmente rappresentato da plasmidi o trasposoni..

L'altra cella, il destinatario, deve mancare di questi elementi. La maggior parte dei plasmidi può rilevare potenziali cellule riceventi prive di plasmidi simili.

Indice articolo

- 1 Coniugazione e riproduzione sessuale

- 2 Strutture e fattori coinvolti nel processo

- 2.1 Pili sessuale

- 2.2 Elementi coniugativi

- 3 Processo

- 4 Applicazioni

- 5 Riferimenti

Coniugazione e riproduzione sessuale

I batteri non hanno un'organizzazione del materiale genetico simile a quella degli eucarioti. Questi organismi non presentano riproduzione sessuale poiché non presentano divisione riduttiva (meiosi) per formare gameti in qualsiasi momento della loro vita..

Per ottenere la ricombinazione del loro materiale genetico (essenza della sessualità), i batteri hanno tre meccanismi: trasformazione, coniugazione e trasduzione.

La coniugazione batterica non è, quindi, un processo di riproduzione sessuale. In quest'ultimo caso, può essere considerata una versione batterica di questo tipo di riproduzione, poiché comporta un certo scambio genetico..

Strutture e fattori coinvolti nel processo

Pili sessuale

Chiamati anche pili F, sono strutture filamentose, molto più corte e sottili di un flagello, formate da subunità proteiche intrecciate tra loro, attorno ad un centro cavo. La sua funzione è quella di mantenere due cellule in contatto durante la coniugazione..

È anche possibile che l'elemento coniugativo venga trasferito alla cellula ricevente attraverso il forame centrale del pili sessuale.

Elementi coniugativi

È il materiale genetico che verrà trasferito durante il processo di coniugazione batterica. Può essere di natura diversa, tra questi ci sono:

Particelle di DNA extracromosomico (Fattore F)

Queste particelle sono episomi, cioè plasmidi che possono essere integrati nel cromosoma batterico attraverso un processo chiamato ricombinazione omologa. Sono caratterizzati dall'avere una lunghezza di circa 100 kb, nonché dall'avere una propria origine di replicazione e trasferimento..

Le cellule che hanno il fattore F sono chiamate cellule maschili o cellule F +, mentre le cellule femminili (F-) mancano di questo fattore. Dopo la coniugazione, i batteri F- diventano F + e possono agire come tali.

Filamenti cromosomici

Quando si verifica la ricombinazione omologa, il fattore F si lega al cromosoma batterico; in questi casi si chiama fattore F 'e le cellule che hanno DNA ricombinato sono chiamate Hfr, per la ricombinazione ad alta frequenza..

Durante la coniugazione tra un batterio Hfr e un batterio F, il primo trasferisce a quest'ultimo un filamento del suo DNA ricombinato con il fattore F. In questo caso, la cellula ricevente stessa diventa una cellula Hfr..

Può esserci un solo fattore F in un batterio, in forma extracromosomica (F) o ricombinato al cromosoma batterico (F ').

Plasmidi

Alcuni autori considerano i plasmidi e i fattori F insieme e altri li trattano separatamente. Entrambi sono particelle genetiche extracromosomiche, ma a differenza del fattore F, i plasmidi non si integrano nei cromosomi. Sono gli elementi genetici che vengono trasmessi maggiormente durante il processo di coniugazione.

I plasmidi sono composti da due parti;, un fattore di trasferimento della resistenza, che è responsabile del trasferimento del plasmide e un'altra parte formata da più geni che hanno le informazioni che codificano la resistenza a diverse sostanze.

Alcuni di questi geni possono migrare da un plasmide a un altro nella stessa cellula o da un plasmide al cromosoma batterico. Queste strutture sono chiamate trasposoni..

Alcuni autori sostengono che i plasmidi benefici per i batteri siano in realtà endosimbionti, mentre altri potrebbero, al contrario, essere endoparassiti batterici.

Processi

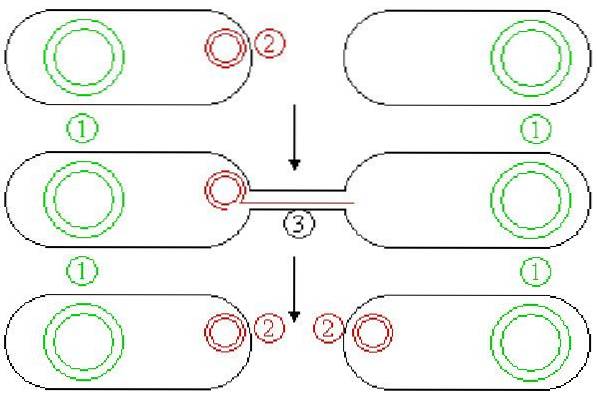

Le cellule donatrici producono i pili sessuali. Le particelle F o plasmidi presenti solo in questi batteri, contengono l'informazione genetica che codifica la produzione delle proteine che formano i pili. Per questo motivo, solo le cellule F + presenteranno queste strutture.

I pili sessuali consentono alle cellule del donatore di attaccarsi prima alle cellule riceventi e poi di aderire.

Per iniziare il trasferimento, i due filamenti del filamento di DNA devono essere separati. Innanzitutto, si verifica un taglio nella regione nota come origine del trasferimento (oriT) di uno dei trefoli. Un enzima relaxasi esegue questo taglio in modo che in seguito un enzima elicasi inizi il processo di separazione di entrambe le catene.

L'enzima può agire da solo o anche formando un complesso con diverse proteine diverse. Questo complesso è conosciuto con il nome di relaxosome.

Immediatamente iniziando la separazione delle catene, inizierà il trasferimento di uno dei trefoli, che terminerà solo quando il filo completo sarà passato alla cellula ricevente, o quando i due batteri si separeranno.

Per finalizzare il processo di trasferimento, entrambe le cellule, ricevente e donatore, sintetizzano il filamento complementare e la catena viene fatta circolare di nuovo. Come prodotto finale, entrambi i batteri sono ora F + e possono agire come donatori con batteri F.-.

I plasmidi sono gli elementi genetici più frequentemente trasmessi in questo modo. La capacità di coniugazione dipende dalla presenza nel batterio di plasmidi coniugativi che contengono le informazioni genetiche necessarie per questo processo..

Applicazioni

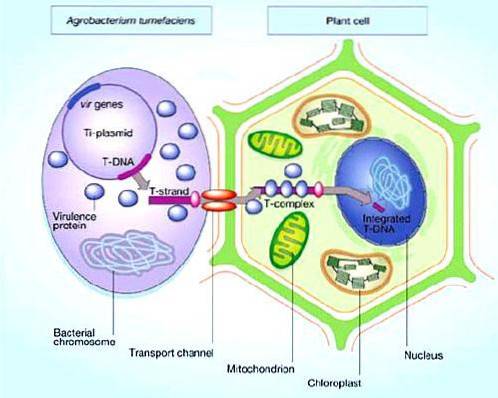

La coniugazione è stata utilizzata nell'ingegneria genetica come strumento per trasferire materiale genetico a diverse destinazioni. È servito a trasferire materiale genetico dai batteri a diversi recettori eucarioti e cellule procariotiche e persino a mitocondri di mammiferi isolati.

Uno dei generi di batteri che è stato utilizzato con maggior successo per ottenere questo tipo di trasferimento è Agrobacterium, che è stato usato da solo o in combinazione con il virus del mosaico del tabacco.

Tra le specie geneticamente trasformate da Agrobacterium sono lieviti, funghi, altri batteri, alghe e cellule animali.

Riferimenti

- E.W. Nester, C.E. Roberts, N.N. Pearsall e B.J. McCarthy (1978). Microbiologia. 2a edizione. Holt, Rinehart e Winston.

- C. Lyre. Agrobacterium. In lifeder. Recupero da lifeder.com.

- Coniugazione batterica. Su Wikipedia. Estratto da en.wikipedia.org.

- R. Carpa (2010). Ricombinazione genetica nei batteri: orizzonte degli inizi della sessualità negli organismi viventi. Elba Bioflux.

- Coniugazione procariotica. Su Wikipedia. Estratto da es.wikipedia.org.

- L.S. Frost e G. Koraimann (2010). Regolazione della coniugazione batterica: bilanciare opportunità con avversità. Futura microbiologia.

- E.Hogg (2005). Microbiologia essenziale. John Wiley & Sons Ltd.

Nessun utente ha ancora commentato questo articolo.