Caratteristiche dei basofili, morfologia, funzioni, malattie

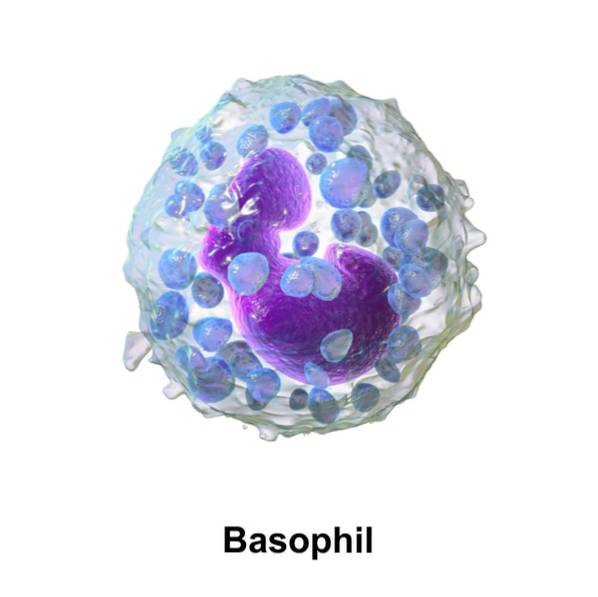

Il basofili, o leucociti basofili, sono granulociti non fagocitici i cui granuli citoplasmatici rilasciano sostanze che difendono l'organismo da endo ed ectoparassiti e che sono importanti nelle infiammazioni e nelle allergie. Sono i più piccoli (5-15 μm di diametro) e i meno numerosi (0-2%) dei leucociti (globuli bianchi).

I leucociti polimorfonucleati prendono il nome dall'avere nuclei lobulati. Sono anche chiamati granulociti perché il loro citoplasma contiene granuli che possono essere facilmente colorati. Includono neutrofili, eosinofili e basofili, i cui nomi si riferiscono all'affinità dei loro granuli citoplasmatici per coloranti specifici..

Nei basofili, i granuli citoplasmatici, di dimensioni uniformi e adombrano il nucleo, diventano blu per l'azione di coloranti chimicamente basici, come l'ematossilina e il blu di metilene, che si legano all'istamina e all'eparina presenti al loro interno.

Funzionalmente, i basofili, che sono cellule del sangue, sono simili ai mastociti, che sono cellule dei tessuti. Entrambi i tipi di cellule possiedono recettori Fc. Questi recettori della superficie cellulare devono il loro nome al fatto che mostrano un'elevata affinità per la regione Fc degli anticorpi dell'immunoglobulina E (IgE)..

Indice articolo

- 1 Caratteristiche

- 2 Morfologia

- 3 Composti bioattivi dei granuli

- 4 Ciclo di vita

- 5 Attivazione

- 6 funzioni

- 7 Infiammazione

- 8 Valori normali

- 8.1 Basofili alti e bassi

- 9 Malattie correlate

- 9.1 Allergie

- 9.2 Disturbi mieloproliferativi

- 10 riferimenti

Caratteristiche

Sottoposti a procedure di colorazione, i basofili possono essere osservati al microscopio ottico. Poiché non sono abbondanti nel sangue, è conveniente isolarli e purificarli preventivamente.

Hanno un peso specifico (1.070-1.080 g / mL) simile a quello dei monociti e dei linfociti, motivo per cui la centrifugazione del sangue separa questi tre tipi di cellule insieme. La centrifugazione consente di isolare i basofili con una purezza dell'1-20%. Sono necessarie tecniche aggiuntive per ottenere una maggiore purezza.

I basofili sono più abbondanti nei tessuti infiammati che nel sangue. La sua identificazione in questi tessuti richiede anticorpi monoclonali..

Rispetto ai mastociti, i basofili sono attivati da più tipi di stimoli artificiali, inclusi gli ionofori del calcio (ionomicina, ammine polibasiche) e gli esteri del forbolo che producono tumori che a loro volta attivano la chinasi C.

I basofili esprimono recettori per immunoglobuline G (IgG), complemento, citochine, chemochine, istamina, alcuni peptidi corti e lipidi solubili, istamina, varie peptidasi e molte molecole di adesione delle famiglie delle integrine e delle selectine. In questa caratteristica, sono più simili agli eosinofili che ai mastociti..

Morfologia

La microscopia elettronica mostra che i basofili hanno: 1) una superficie cellulare con proiezioni multiple, irregolari, corte e spesse; 2) due tipi di granuli, uno più piccolo vicino al nucleo e uno più grande contenente materia opaca agli elettroni; 3) un nucleo allungato e curvo con forte condensazione di cromatina ultrastrutturalmente segmentata.

Sebbene i basofili siano cellule del sangue, in risposta al rilascio di chemiotassine e chemochine durante l'infiammazione, penetrano nei tessuti in cui si trovano mastociti funzionalmente simili..

Dal punto di vista morfologico, i basofili si distinguono dai mastociti per il numero inferiore di granuli più grandi (fino a 1,2 μm) e lobi nucleari non arrotondati. Inoltre, i basofili mancano di bobine intragranulari, che rappresentano l'ultrastruttura diagnostica dei mastociti..

I granuli di basofili, come quelli dei mastociti, sono ricchi di proteoglicani composti da un nucleo polipeptidico e da catene laterali multiple di glicosaminoglicani non ramificati. Questi ultimi impartiscono una forte carica negativa alle molecole, il che spiega la colorazione con coloranti basici..

I basofili condividono con gli eosinofili la caratteristica di avere la proteina cristallina di Charcot-Leyden nei loro granuli.

Composti bioattivi nei granuli

I granuli di basofili contengono ammine biogene, proteoglicani ed enzimi. Le ammine biogene sono composti a basso peso molecolare con un gruppo amminico. I proteoglicani includono eparina e condroitin solfato. Gli enzimi includono proteasi e lisofosfolipasi, che possono causare danni ai tessuti.

La più importante delle ammine biogene è l'istamina, che si diffonde rapidamente nel sangue e nei tessuti. L'istamina ha effetti vasodilatatori e aumenta la permeabilità vascolare, che si manifesta con arrossamento e ipertermia locale. Inoltre contrae la muscolatura liscia dei bronchi, producendo broncospasmo negli asmatici esposti ad allergeni..

A causa della loro forte carica negativa, all'interno dei granuli, eparina e condroitin solfato si legano ad ammine e proteasi biogene caricate positivamente. All'uscita dai granuli, eparina e condroitin solfato rilasciano ammine e proteasi biogene.

Ciclo vitale

Come altri globuli e mastociti, i basofili provengono da cellule ematopoietiche.

Il sangue trasporta le cellule progenitrici dei mastociti ai tessuti, dove proliferano e maturano. I basofili maturano nei tessuti ematopoietici. Come altri granulociti, non proliferano una volta passati nel sangue..

Due giorni dopo che i basofili hanno raggiunto la loro morfologia matura, vengono rilasciati nel sangue, in cui hanno un'emivita molto breve (circa un giorno). Pertanto, queste celle devono essere continuamente sostituite. Tuttavia, i basofili possono sopravvivere per un periodo più lungo (probabilmente fino a diverse settimane) nei tessuti..

Il ciclo di vita dei basofili può culminare in due modi diversi. Se hanno subito la degranulizzazione (scarico del contenuto dei loro granuli), avendo quindi adempiuto alla loro funzione, diventano necrotiche. Se sono rimasti intatti, cioè se non hanno subito degranulizzazione, muoiono per apoptosi.

I residui di basofili presenti nei tessuti e nel sistema circolatorio vengono fagocitati e quindi eliminati da altri leucociti.

Attivazione

I basofili sono cellule effettrici di reazioni immunitarie e allergiche. Rilasciano rapidamente composti chimici mediatori, con effetti infiammatori, durante le reazioni IgE-dipendenti che rispondono alla presenza di sostanze allergeniche, come quelle che causano rinite, asma e anafilassi.

Detti composti possono essere sintetizzati e immagazzinati (esempi: istamina; proteoglicani, ammine biogene) durante la differenziazione e maturazione dei basofili, oppure sintetizzati (esempi: citochine; mediatori lipidici; IL-4 e IL-13; leucotriene C4, che è un arachidonico derivato acido) al momento dell'attivazione.

L'attivazione dei basofili è dovuta alla reazione crociata delle IgE legate ai recettori IgE sulla loro superficie (IgEr). Le molecole prodotte durante l'infiammazione possono attivarle.

Diversi enzimi (come la serina proteasi, fosfolipasi A e C, metiltransferasi, fosfodiesterasi e adenilato ciclasi) legati alla superficie della membrana cellulare svolgono un ruolo fondamentale nell'attivazione dei basofili, provocandone la degranulazione e quindi il rilascio di mediatori. Principalmente istamina e leucotriene C4.

Le fasi di attivazione dei basofili sono: 1) sensibilizzazione, gli anticorpi IgE prodotti in risposta agli antigeni si legano a specifici recettori basofili; 2) attivazione, riesposizione ad antigeni che provocano degranularizzazione; (3) risposta effettrice, manifestazioni allergiche in risposta a mediatori infiammatori rilasciati dai granuli.

Caratteristiche

Come tutti i leucociti, i basofili partecipano alla risposta immunitaria contro gli organismi che minacciano l'integrità del corpo. Una differenza importante dei basofili (ed eosinofili) dagli altri leucociti è la loro capacità di neutralizzare gli endoparassiti multicellulari (elminti) troppo grandi per essere fagocitati..

I basofili utilizzano le sostanze presenti nei granuli per attaccare questi endoparassiti, perforandone la cuticola protettiva. Questa risposta immunitaria è dominata dagli anticorpi IgE, che riconoscono gli antigeni sulla superficie degli endoparassiti. I basofili mostrano un'elevata affinità per gli anticorpi IgE.

Durante le infezioni da ascaridi Ascaris lumbricoides c'è un aumento dei livelli sierici di IgE. L'immunizzazione con antigeni di questo elminto induce la formazione di IgE.

I basofili aiutano anche a respingere gli ectoparassiti, come il segno di spunta Haemaphysalis longicornis. L'edema cutaneo prodotto da queste cellule può impedire alla zecca di localizzare i vasi sanguigni dell'ospite..

Gli endoparassiti impiegano meccanismi di evasione (incistamento, camouflage molecolare, variazione antigenica) della risposta immunitaria e di soppressione delle vie effettrici della risposta immunitaria.

I basofili, insieme ai mastociti e agli eosinofili, sono anche coinvolti nell'angiogenesi, nel rimodellamento dei tessuti e nella risposta al cancro..

Infiammazione

Le proprietà infiammatorie dei basofili, dei mastociti e degli eosinofili sono parte integrante della risposta immunitaria e si sono evolute perché possiedono una funzione protettiva contro parassiti e infezioni. Tuttavia, queste proprietà infiammatorie sono anche causa di malattie.

I tre tipi di cellule denominati producono mediatori lipidici e citochine. Sono cellule uniche perché immagazzinano l'istamina (una molecola infiammatoria) e hanno membrane con un gran numero di recettori ad alta affinità per le IgE (coinvolte nell'infiammazione)..

I mediatori lipidici inducono perdite di sangue, broncocostrizione e ipermotilità intestinale, che sono componenti della risposta immunitaria immediata. I mediatori lipidici e le citochine contribuiscono all'infiammazione, che è un componente della reazione immunitaria tardiva.

I basofili sono l'equivalente nel sangue dei mastociti, che sono strettamente tessuti. Gli eosinofili sono principalmente tessuti, ma si trovano anche nel sistema circolatorio. A causa della loro posizione, i mastociti sono i primi ad attivarsi. Le molecole secrete dai mastociti attraggono i basofili e gli eosinofili ai tessuti colpiti.

I basofili producono mediatori che restringono i muscoli lisci delle vie aeree. Trovato in gran numero nei polmoni dopo episodi fatali di asma e sulla pelle infiammata.

Valori normali

A causa delle differenze nelle procedure di quantificazione, i valori "normali" per i basofili variano tra autori e laboratori clinici. Un intervallo di valori rappresentativo per gli individui adulti sarebbe 0,02-0,10 × 109 basofili per litro di sangue, o uguale, 20-100 basofili per millimetro cubo di sangue.

I valori dei basofili dipendono dall'età e cambiano durante il giorno a causa dell'influenza degli ormoni. Sono anche influenzati dalla temperatura ambientale, che aumenta di numero durante le stagioni calde e di fronte al raffreddamento improvviso dell'ambiente.

Basofili alti e bassi

Il possesso di un numero di basofili superiore al normale è chiamato basofilia. Questa condizione è presente nelle malattie del sangue, tra cui policitemia vera, mielofibrosi, trombocitemia e leucemia mieloide..

Si osserva anche in altre malattie, tra cui allergie, anomalie estrogeniche, artrite reumatoide giovanile, colite ulcerosa, diabete mellito, ipotiroidismo, infezioni e parassiti, infiammazione autoimmune, mixedema e neoplasie mieloproliferative..

Il numero di basofili può scendere al di sotto del normale in risposta a malattie o in determinate condizioni fisiologiche, come interventi chirurgici, diarrea, ipertiroidismo, infezioni, manifestazioni anafilattiche, ovulazione, grave reazione allergica, reazioni di ipersensibilità, terapia con glucocorticoidi, tireotossicosi e traumi.

Malattie correlate

Allergie

Le allergie sono varie forme di infiammazione, tecnicamente note come reazioni di ipersensibilità di tipo I, dovute a una reazione eccessiva a un allergene (antigene) a cui sei stato precedentemente esposto. Le manifestazioni cliniche dell'ipersensibilità di tipo I includono allergie cutanee, rinite allergica e asma..

Quando la reazione allergica è grave si chiama anafilassi. La forma più grave di anafilassi, chiamata shock anafilattico, può essere fatale. Il trattamento di scelta è l'iniezione di epinefrina (adrenalina).

Le componenti fondamentali della risposta allergica sono: 1) l'esposizione all'antigene; 2) immunoglobulina E (IgE); 3) Recettori IgE su basofili e mastociti; 4) il rilascio di istamina e citochine nel sangue e nei tessuti da parte di queste cellule a seguito dell'interazione recettori IgE-IgE.

La risposta allergica è rapida poiché si manifesta entro pochi minuti dall'esposizione all'antigene. Il ruolo dei basofili nella reazione allergica si manifesta nel loro rapido reclutamento nel sito di contatto con l'allergene, sia esso la pelle, la mucosa nasale oi polmoni..

Disturbi mieloproliferativi

Le malattie mieloproliferative sono malattie maligne del midollo osseo che portano a un'eccessiva proliferazione di globuli rossi, granulociti e piastrine. Le quattro principali malattie mieloproliferative sono la policitemia vera, la mielofibrosi, la trombocitemia e la leucemia mieloide..

La policitemia vera è una malattia del midollo osseo che porta alla sovrapproduzione di tutti e tre i tipi di linee di cellule del sangue (leucociti, eritrociti, piastrine). Progredisce lentamente e può portare a mielofibrosi e leucemia acuta.

La mielofibrosi è la fibrosi del midollo osseo. Porta ad una grave anemia e provoca un ingrossamento della milza. Progredisce lentamente e può portare a disturbi preleucemici.

La trombocitemia è il possesso di un numero anormalmente elevato di piastrine. Conosciuto anche come trombocitosi.

La leucemia mieloide è il cancro delle cellule del sangue appartenenti alla linea mieloide (granulociti, monociti, eritrociti). Può essere cronico o acuto.

L'associazione di disturbi mieloproliferativi con la basofilia produce gravi disturbi biochimici e immunologici. Ad esempio, istamina intracellulare elevata e istidina decarbossilasi.

Riferimenti

- Abbas, A. K., Lichtman, A. H., Pillai, S. 2017. Immunologia cellulare e molecolare. Elsevier, Amsterdam.

- Bochner, B. S., Schroeder, J. 2001. Basophils. In: Austen, K. F., Frank, M. M., Atkinson, J. P., Cantor, H., eds. Malattie immunologiche di Samter, Volume I. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia.

- Bos, J. D. 2004. Immunologia cutanea del sistema immunitario della pelle e immunodermatologia clinica. CRC Press, Boca Raton.

- Delves, P. J., Martin, S. J., Burton, D. R., Roitt, I. M. 2017. Immunologia essenziale di Roitt. Wiley, Chichester.

- Eales, L.-J. 2003. Immunologia per scienziati della vita. Wiley, Chichester.

- Falcone, F. H., Haas, H., Gibbs, B. F. 2000. Il basofilo umano: un nuovo apprezzamento del suo ruolo nelle risposte immunitarie. Blood, 96, 4028-4038.

- Galli, S. J. 2000. Mastociti e basofili. Current Opinion in Hematology, 7, 32-39.

- Hoffman, R., Benz, E. J., Jr., Silberstein, L. E., Heslop, H., Weitz, J. I., Anastasi, J., Salama, m. E., Abutalib, S. A. 2017. Ematologia: principi di base e pratica. Elsevier, Amsterdam.

- Lazarus, H. M., Schmaier, A. H. 2019. Guida concisa all'ematologia. Springer, Cham.

- Longo, D. L. 2010. Ematologia e oncologia di Harrison. McGraw-Hill, New York.

- Murphy, K., Weaver, C. 2016. Immunobiologia di Janeway. Garland Science, New York.

- Parham, P. 2014. Il sistema immunitario. Garland Science, New York.

- Paul, W. E. 2012. Immunologia fondamentale. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia.

- Pinchuk, G. 2002. Teoria e problemi di immunologia. McGraw-Hill, New York.

- Prussin, C., Metcalfe, D. D. 2003. IgE, mastociti, basofili ed eosinofili. Journal of Allergy and Clinical Immunology, 111, S486-S494.

- Valent, P. 1995. Caratterizzazione immunofenotipica di basofili umani e mastociti. Immunologia chimica, 61, 34-48.

- Valent, P., Bettelheim, P. 1990. Il basofilo umano. Recensioni critiche in oncologia ed ematologia, 10, 327-352.

Nessun utente ha ancora commentato questo articolo.