Senso di sentire a cosa serve, parti, come funziona

Il Senso dell'udito È quello che cattura le vibrazioni dell'aria, traducendole in suoni significativi. L'orecchio cattura le onde sonore e le trasforma in impulsi nervosi che vengono poi elaborati dal nostro cervello. Anche l'orecchio è coinvolto nel senso dell'equilibrio.

I suoni che ascoltiamo e produciamo sono essenziali per la comunicazione con gli altri. Attraverso l'orecchio riceviamo la parola e ci godiamo la musica, sebbene ci aiuti anche a percepire gli allarmi che potrebbero indicare un pericolo.

Le vibrazioni sonore che le nostre orecchie percepiscono sono cambiamenti nella pressione dell'aria. Le vibrazioni regolari producono suoni semplici, mentre i suoni complessi sono costituiti da diverse onde semplici..

La frequenza di un suono è ciò che conosciamo come altezza; È composto dal numero di cicli che completa in un secondo. Questa frequenza è misurata da Hertz (Hz), dove 1 Hz è un ciclo al secondo..

Pertanto, i suoni acuti hanno frequenze alte e i toni bassi hanno frequenze basse. Nell'uomo, generalmente, la gamma delle frequenze sonore va da 20 a 20.000 Hz. Sebbene possa variare in base all'età e alla persona.

Per quanto riguarda l'intensità del suono, l'uomo può catturare una grande varietà di intensità. Questa variazione viene misurata mediante una scala logaritmica, in cui il suono viene confrontato con un livello di riferimento. L'unità di misura dei livelli sonori è il decibel (dB).

Indice articolo

- 1 Parti dell'orecchio

- 1.1 Orecchio esterno

- 1.2 Orecchio medio

- 1.3 Orecchio interno

- 2 Come funziona il senso dell'udito?

- 2.1 Onde sonore

- 2.2 Canale uditivo-timpano

- 2.3 Martello

- 2.4 Pediera e finestra ovale

- 2.5 Membrana vestibolare

- 2.6 Cellule ciliate della membrana basilare

- 2.7 Nervo vestibolococleare o uditivo

- 2.8 Aree cerebrali e interpretazione

- 3 Perdita dell'udito

- 3.1 Perdita dell'udito conduttiva

- 3.2 Perdita della funzione neurosensoriale

- 3.3 Ipoacusia acquisita

- 4 Riferimenti

Parti dell'orecchio

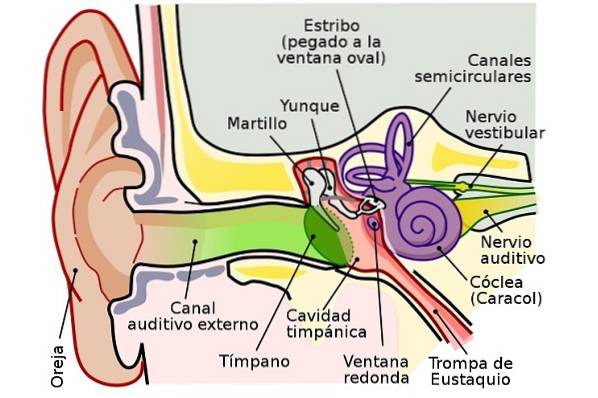

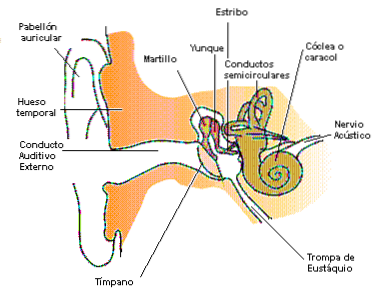

L'orecchio è diviso in tre parti: in primo luogo l'orecchio esterno, che riceve le onde sonore e le trasmette all'orecchio medio. Secondo, l'orecchio medio, che ha una cavità centrale chiamata cavità timpanica. In esso ci sono gli ossicini dell'orecchio, responsabili della conduzione delle vibrazioni all'orecchio interno.

Terzo, l'orecchio interno, che è costituito da cavità ossee. Sulle pareti dell'orecchio interno ci sono i rami nervosi del nervo vestibolococleare. Questo è formato dal ramo cocleare, che è correlato all'udito; e il ramo vestibolare, coinvolto nell'equilibrio.

Orecchio esterno

Questa parte dell'orecchio è quella che raccoglie i suoni dall'esterno. È costituito dall'orecchio e dal canale uditivo esterno.

- L'orecchio (padiglione auricolare): È una struttura situata su entrambi i lati della testa. Ha diverse pieghe che servono a canalizzare il suono nel condotto uditivo, rendendo più facile per loro raggiungere il timpano. Questo modello di pieghe sull'orecchio aiuta a localizzare la fonte del suono.

- Condotta auditiva esterna: questo canale trasporta il suono dall'orecchio al timpano. Di solito è compreso tra 25 e 30 mm. Il suo diametro è di circa 7 mm.

Ha un rivestimento della pelle che ha ghiandole villi, sebacee e sudoripare. Queste ghiandole producono cerume per mantenere l'orecchio idratato e intrappolare lo sporco prima che raggiunga il timpano..

Orecchio medio

L'orecchio medio è una cavità piena d'aria, come una tasca scavata nell'osso temporale. Si trova tra il canale uditivo esterno e l'orecchio interno. Le sue parti sono le seguenti:

- Timpano: Chiamata anche cavità timpanica, è piena d'aria e comunica con le narici attraverso il tubo uditivo. Ciò consente di equalizzare la pressione dell'aria nella cavità con quella che si trova all'esterno.

La cavità timpanica ha pareti diverse. Una è la parete laterale (membranosa) che è quasi interamente occupata dalla membrana timpanica o timpano..

Il timpano è una membrana circolare, sottile, elastica e trasparente. È mosso dalle vibrazioni del suono che riceve dall'orecchio esterno, comunicandole all'orecchio interno.

- Ossa dell'orecchio: l'orecchio medio contiene tre ossa molto piccole chiamate ossicini, che hanno nomi legati alla loro forma: martello, incudine e staffa.

Quando le onde sonore fanno vibrare il timpano, il movimento viene trasmesso agli ossicini e questi li amplificano.

Un'estremità del martello esce dal timpano, mentre l'altra estremità si collega all'incudine. Questo a sua volta viene inserito nella staffa, che è attaccata a una membrana che copre una struttura chiamata finestra ovale. Questa struttura separa l'orecchio medio dall'orecchio interno.

La catena degli ossicini ha determinati muscoli per svolgere la sua attività. Questi sono il muscolo tensore del timpano, che è attaccato al martello, e il muscolo stapedio, che è attaccato alla staffa. L'incudine non ha un proprio muscolo in quanto viene mosso dai movimenti degli altri ossicini.

- La tromba di Eustachio: Chiamato anche tubo uditivo, è una struttura a forma di tubo che collega la cavità timpanica con la faringe. È un canale stretto lungo circa 3,5 centimetri. Corre dalla parte posteriore della cavità nasale alla base dell'orecchio medio.

Normalmente rimane chiuso, ma durante la deglutizione e lo sbadiglio si apre per consentire all'aria di entrare o uscire dall'orecchio medio.

La sua missione è bilanciare la sua pressione con la pressione atmosferica. Ciò garantisce che vi sia la stessa pressione su entrambi i lati del timpano. Poiché, se ciò non accadesse, si gonfierà e non potrebbe vibrare, o addirittura esplodere.

Questo percorso di comunicazione tra la faringe e l'orecchio spiega quante infezioni che si verificano nella gola possono influenzare l'orecchio..

Orecchio interno

Nell'orecchio interno ci sono recettori meccanici specializzati per generare impulsi nervosi che consentono l'udito e l'equilibrio.

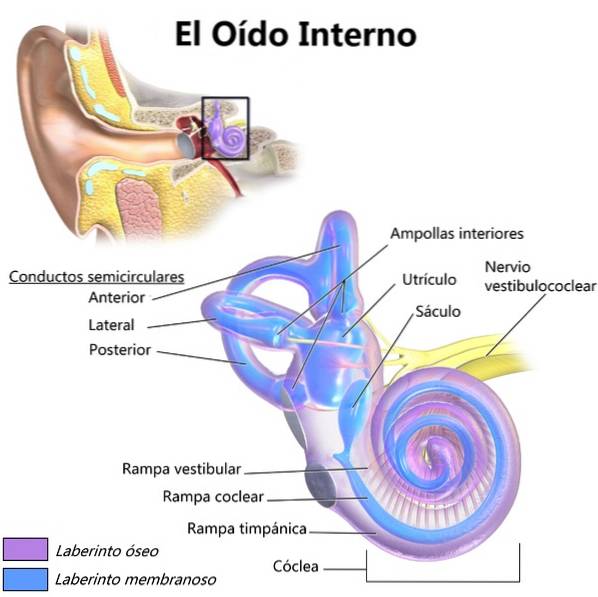

L'orecchio interno corrisponde a tre spazi nell'osso temporale, che formano il cosiddetto labirinto osseo. Il suo nome è dovuto al fatto che costituisce una complicata serie di condotti. Le parti dell'orecchio interno sono:

- Labirinto di ossa: è uno spazio osseo occupato da sacche membranose. Queste sacche contengono un fluido chiamato endolinfa e sono separate dalle pareti ossee da un altro fluido acquoso chiamato perilinfa. Questo fluido ha una composizione chimica simile a quella del liquido cerebrospinale..

Le pareti delle sacche membranose hanno recettori nervosi. Da loro nasce il nervo vestibolococleare, che è responsabile della conduzione degli stimoli di equilibrio (nervo vestibolare) e uditivo (nervo cocleare).

Il labirinto osseo è diviso in vestibolo, canali semicircolari e coclea. L'intero condotto è pieno di endolinfa.

Il vestibolo è una cavità di forma ovale situata nella parte centrale. Ad un'estremità c'è la coclea e all'altra i canali semicircolari.

I canali semicircolari sono tre condotti che sporgono dal vestibolo. Sia questi che il vestibolo hanno meccanocettori che regolano l'equilibrio..

All'interno di ogni canale ci sono le creste ampollari o acustiche. Questi hanno cellule ciliate che vengono attivate dai movimenti della testa. Questo perché cambiando la posizione della testa, l'endolinfa si muove e i peli si arricciano..

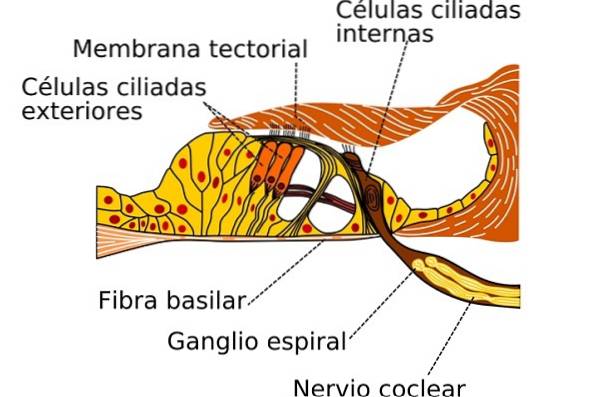

- Coclea: È un condotto osseo a forma di spirale o chiocciola. All'interno di questa è la membrana basilare, che è una lunga membrana che vibra in risposta al movimento delle staffe.

Su questa membrana poggia l'organo di Corti. È una sorta di foglio arrotolato di cellule epiteliali, cellule di supporto e circa 16.000 cellule ciliate che sono i recettori dell'udito..

Le cellule ciliate hanno una specie di lunghi microvilli. Sono piegati dal movimento dell'endolinfa, che a sua volta è influenzato dalle onde sonore.

Come funziona il senso dell'udito?

Per capire come funziona il senso dell'udito, devi prima capire come funzionano le onde sonore.

Onde sonore

Le onde sonore provengono da un oggetto vibrante e formano onde simili a quelle che vediamo quando si lancia una pietra in uno stagno. La frequenza di una vibrazione sonora è ciò che conosciamo come altezza.

I suoni che l'uomo può sentire più accuratamente sono quelli che hanno una frequenza compresa tra 500 e 5.000 hertz (Hz). Tuttavia, possiamo sentire suoni da 2 a 20.000 Hz. Ad esempio, il parlato ha frequenze che vanno da 100 a 3.000 Hz e il rumore di un aereo a diversi chilometri di distanza va da 20 a 100 Hz..

Più intensa è la vibrazione di un suono, più forte è la percezione. L'intensità del suono è misurata in decibel (dB). Un decibel rappresenta un decimo di aumento dell'intensità del suono.

Ad esempio, un sussurro ha un livello di decibel di 30, una conversazione di 90. Un suono può essere fastidioso quando raggiunge i 120 dB ed essere doloroso a 140 dB..

Canale uditivo-timpano

L'udito è possibile perché ci sono processi diversi. Innanzitutto, l'orecchio canalizza le onde sonore nel canale uditivo esterno. Queste onde entrano in collisione con il timpano, facendolo vibrare avanti e indietro, da cui dipenderanno l'intensità e la frequenza delle onde sonore..

Martello

La membrana timpanica è collegata al martello, che inizia a vibrare. Tale vibrazione viene trasmessa all'incudine e quindi alla staffa.

Finestra e pediera ovali

Quando la staffa si muove, aziona anche la finestra ovale, che vibra dentro e fuori. La sua vibrazione è amplificata dagli ossicini, quindi è quasi 20 volte più forte della vibrazione del timpano.

Membrana vestibolare

Il movimento della finestra ovale viene trasmesso alla membrana vestibolare e crea onde che premono l'endolinfa all'interno della coclea.

Cellule ciliate della membrana basilare

Questo genera vibrazioni nella membrana basilare che raggiungono le cellule ciliate. Queste cellule originano impulsi nervosi, convertendo le vibrazioni meccaniche in segnali elettrici..

Nervo vestibolococleare o uditivo

Le cellule ciliate rilasciano neurotrasmettitori sinapsi con i neuroni nei gangli nervosi dell'orecchio interno. Questi si trovano appena fuori dalla coclea. Questa è l'origine del nervo vestibolococleare.

Una volta che le informazioni raggiungono il nervo vestibolococleare (o uditivo), vengono trasmesse al cervello per l'interpretazione.

Aree cerebrali e interpretazione

In primo luogo, i neuroni raggiungono il tronco cerebrale. In particolare, a una struttura della protuberanza cerebrale chiamata complesso dell'olivo superiore.

L'informazione viaggia quindi lungo il collicolo inferiore del mesencefalo fino a raggiungere il nucleo genicolato mediale del talamo. Da lì gli impulsi vengono inviati alla corteccia uditiva, situata nel lobo temporale..

C'è un lobo temporale in ogni emisfero del nostro cervello, situato vicino a ciascun orecchio. Ogni emisfero riceve i dati da entrambe le orecchie, ma soprattutto dal controlaterale (lato opposto).

Anche strutture come il cervelletto e la formazione reticolare ricevono input uditivi.

Perdita dell'udito

La perdita dell'udito può essere dovuta a problemi conduttivi, neurosensoriali o misti.

Perdita dell'udito conduttiva

Si verifica quando c'è un problema nella conduzione delle onde sonore attraverso l'orecchio esterno, il timpano o l'orecchio medio. Di solito negli ossicini.

Le cause possono essere molto diverse. Le più comuni sono le infezioni dell'orecchio che possono colpire il timpano o i tumori. Così come le malattie nelle ossa. come l'otosclerosi che può causare la degenerazione delle ossa dell'orecchio medio.

Possono anche esserci malformazioni congenite degli ossicini. Questo è molto comune nelle sindromi in cui si verificano malformazioni facciali come la sindrome di Goldenhar o la sindrome di Treacher Collins..

Perdita della funzione neurosensoriale

È generalmente prodotto dal coinvolgimento della coclea o del nervo vestibolococleare. Le cause possono essere genetiche o acquisite.

Le cause ereditarie sono numerose. Sono stati identificati più di 40 geni che possono causare sordità e circa 300 sindromi legate alla perdita dell'udito.

L'alterazione genetica recessiva più comune nei paesi sviluppati è in DFNB1. Conosciuto anche come sordità GJB2.

Le sindromi più comuni sono la sindrome di Stickler e la sindrome di Waardenburg, che sono autosomiche dominanti. Mentre la sindrome di Pendred e la sindrome di Usher sono recessive.

La perdita dell'udito può anche essere dovuta a cause congenite come la rosolia, è stata controllata con la vaccinazione. Un'altra malattia che può causarla è la toxoplasmosi, una malattia parassitaria che può colpire il feto durante la gravidanza.

Con l'avanzare dell'età, può svilupparsi la presbiacusia, che è la perdita della capacità di sentire le alte frequenze. È causato dall'usura del sistema uditivo dovuta all'età, che colpisce principalmente l'orecchio interno e il nervo uditivo.

Perdita dell'udito acquisita

Le cause acquisite della perdita dell'udito sono legate al rumore eccessivo a cui le persone sono esposte nella società moderna. Possono essere dovuti a lavori industriali o all'uso di dispositivi elettronici che sovraccaricano il sistema acustico.

L'esposizione a un rumore che supera costantemente i 70 dB e per lungo tempo è pericolosa. I suoni che superano la soglia del dolore (più di 125 dB) possono causare sordità permanente.

Riferimenti

- Carlson, N.R. (2006). Fisiologia del comportamento 8 ° Ed. Madrid: Pearson. pp: 256-262.

- Il corpo umano. (2005). Madrid: Edilupa Edizioni.

- García-Porrero, J. A., Hurlé, J. M. (2013). Anatomia umana. Madrid: McGraw-Hill; Interamericano dalla Spagna.

- Hall, J. E. e Guyton, A. C. (2016). Trattato di fisiologia medica (13 ° ed.). Barcellona: Elsevier Spagna.

- Latarjet, M., Ruiz Liard, A. (2012). Anatomia umana. Buenos Aires; Madrid: editoriale Médica Panamericana.

- Thibodeau, G. A., e Patton, K. T. (2012). Struttura e funzione del corpo umano (14 ° ed.). Amsterdam; Barcellona: Elsevier

- Tortora, G. J. e Derrickson, B. (2013). Principi di anatomia e fisiologia (13 ° ed.). Mexico DF .; Madrid ecc.: Editoriale Médica Panamericana.

Nessun utente ha ancora commentato questo articolo.