Sintomi, cause e trattamento del mutismo acinetico

Il mutismo acinetico o maggiore abulia è una mancanza di pensiero soggettiva, in cui la persona non è in grado di iniziare alcun movimento o anche solo la parola. Ad esempio, questo paziente, anche se ha sete, può essere seduto davanti a un bicchiere d'acqua senza berne. Ciò può essere dovuto a danni alle strutture cerebrali che sembrano guidare la motivazione a svolgere comportamenti, essendo immersi in un significativo stato di apatia.

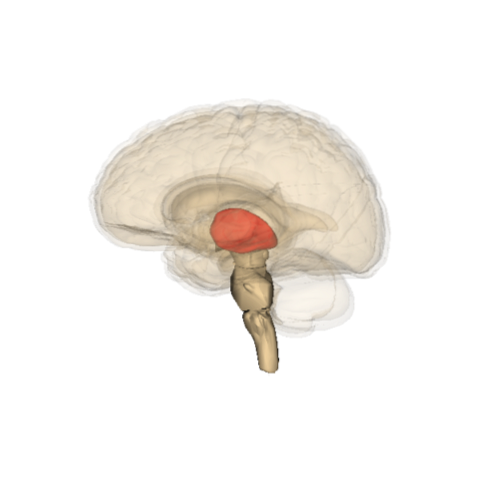

Possiamo definire mutismo acinetico come diminuzione o assenza di comportamenti spontanei nonostante le capacità motorie siano intatte, poiché l'origine del problema, come abbiamo detto, è motivazionale (colpisce i circuiti dopaminergici del cervello).

È una sindrome difficile da diagnosticare poiché può far parte di stati alterati di coscienza. A volte appare come un continuum, essendo il mutismo acinetico situato tra il coma e il ritorno alla veglia..

Indice articolo

- 1 Il caso Emilio

- 2 Cause di mutismo acinetico

- 2.1 Arteria cerebrale anteriore

- 2.2 Arterie che forniscono i gangli della base

- 2.3 Infarti nelle arterie del cervelletto

- 2.4 arterie talamiche paramediche

- 3 sintomi

- 3.1 Ipofonia e linguaggio scadente

- 3.2 Risposte limitate

- 3.3 Mancanza di espressione

- 3.4 Mancanza di iniziativa

- 3.5 Perseverazioni motorie

- 3.6 Reazione a stimoli dannosi

- 3.7 Stati emotivi variabili

- 3.8 Altri sintomi

- 4 tipi

- 4.1 Mutismo acinetico frontale

- 4.2 Mutismo acinetico diencefalo-mesencefalo

- 5 Diagnosi differenziale

- 5.1 Stato vegetativo

- 5.2 Stato di minima coscienza

- 5.3 Sindrome da cattività

- 5.4 Afasia

- 5.5 Abulia

- 5.6 Depressione

- 6 Riabilitazione

- 6.1 Aspetti da tenere in considerazione per la riabilitazione

- 7 Trattamento

- 7.1 Trattamento farmacologico

- 7.2 Collaborazione del paziente

- 7.3 Attività familiari

- 7.4 Parla con la famiglia e svolgi le attività

- 7.5 Supporto emotivo da parte della famiglia

- 7.6 Concatenamento all'indietro

- 7.7 Analisi dei compiti

- 7.8 Altri punti importanti

- 8 Riferimenti

Il caso di Emilio

Rodríguez, Triviño, Ruiz e Arnedo (2012) hanno descritto un caso curioso di un paziente che, dopo diversi interventi chirurgici al cervello, ha presentato quella che viene definita "una mente vuota".

Il paziente, che chiameremo “Emilio”, aveva 70 anni quando è stato rilevato un tumore benigno (meningioma) nella corteccia cerebrale. Il paziente sentiva di avere difficoltà nel nominare oggetti e descrivere situazioni, oltre alla goffaggine motoria quando suonava il sassofono, compito che in precedenza svolgeva senza difficoltà poiché suonava nella banda della sua città.

Gli piaceva anche prendersi cura del suo giardino e cominciava ad avere problemi che prima non aveva..

È stata eseguita una craniotomia per rimuovere il tumore, che non ha avuto eventi. Un anno dopo, in una revisione, sono stati rilevati diversi noduli tumorali, quindi questo paziente ha dovuto subire più interventi chirurgici e radiochirurgici nel corso di 6 anni.

Ciò ha dato luogo a diverse complicazioni, poiché Emilio è arrivato a presentare emiparesi destra (è una condizione frequente dopo un danno cerebrale in cui la parte destra del corpo è indebolita) e difficoltà motorie da cui si è ripreso con il trattamento..

Tuttavia, un'altra risonanza magnetica ha rivelato un nuovo tumore che occupa la corteccia cingolata anteriore. Dopo aver nuovamente operato per rimuoverlo, il paziente è stato valutato, diagnosticando la sua condizione di mutismo acinetico..

Cause di mutismo acinetico

La causa più comune di mutismo acinetico è vascolare, sebbene ci siano alcuni casi la cui origine è l'esposizione o l'ingestione di tossine, infezioni o processi degenerativi.

Le strutture danneggiate nel mutismo acinetico sembrano partecipare all'avvio e al mantenimento del comportamento, così come la motivazione per innescarlo.

Cosa intendiamo qui per motivazione? In questo contesto, è definita come l'energia necessaria per ottenere qualcosa che si desidera o evitare qualcosa di avversivo e che è influenzato dallo stato emotivo. È come se mancasse la volontà e la persona non potesse partire per soddisfare i propri bisogni, rimanendo sempre ferma e in silenzio.

Ecco perché questo disturbo è chiamato "avere una mente vuota". Infatti, Damasio (1999) descrive che i pazienti che si sono ripresi da un mutismo acinetico, quando è stato chiesto perché non parlavano quando avevano la malattia, hanno detto "è che non mi è venuto in mente nulla".

Le lesioni vascolari che causano questa malattia causano attacchi di cuore in:

Arteria cerebrale anteriore

Che danneggiano la corteccia cingolata anteriore e parti del lobo frontale. Inoltre, non solo appare a causa di lesioni nella corteccia cingolata anteriore, ma anche a causa di danni nelle connessioni delle aree frontali con le aree sottocorticali..

Per comprendere l'origine di questo disturbo, è importante notare che una delle aree principali che riceve la dopamina dal sistema dopaminergico meso-corticale, poiché riceve informazioni dalle aree più profonde del cervello che compongono il famoso sistema di ricompensa del cervello.

Questo sistema è essenziale per attuare comportamenti che motivano la sopravvivenza come la perpetuazione della specie o la ricerca di cibo. Pertanto, non sorprende che se i circuiti della dopamina sono danneggiati, si sviluppa uno stato di apatia..

Arterie che forniscono i gangli della base

Il danno alle connessioni frontali-basali del cervello isolerà le aree frontali di strutture come il nucleo caudato, il globo pallus, il putamen o la capsula interna, che sono molto importanti per la persona per trovare la motivazione a eseguire comportamenti.

Infarti nelle arterie del cervelletto

Danneggiano la parte posteriore del cervelletto e l'area del verme. È stato scoperto che il cervelletto può essere associato a funzioni come fluidità verbale, memoria di lavoro, emozioni o pianificazione del compito (curiosamente, molto tipico del lobo frontale). Tuttavia, sono necessarie ulteriori ricerche per sapere esattamente come si manifesta nel mutismo acinetico..

Arterie talamiche paramediche

Sintomi

I sintomi più comuni e distintivi sono:

Ipofonia e linguaggio scadente

Se c'è la parola, è molto scarsa ed è caratterizzata da ipofonia (basso volume della voce) e trascinamento delle parole. La pronuncia e la sintassi sono generalmente corrette, a condizione che non vi siano danni alle strutture cerebrali dedicate al linguaggio.

Risposte limitate

Possono capire ciò che viene chiesto, ma a prima vista non sembra così, poiché quando rispondono non lo fanno in modo coerente. Rispondono principalmente quando vengono richieste informazioni biografiche, come il nome o la data di nascita. Se sono altri tipi di domande, preferiscono rispondere con "sì", "no" o monosillabi.

Mancanza di espressione

Normalmente non iniziano conversazioni, non fanno domande, non fanno nemmeno richieste riguardanti i loro bisogni primari: mangiare, bere, andare in bagno. Non esprimono ciò che vogliono o sembrano fare qualcosa per ottenerlo.

Mancanza di iniziativa

Accade spesso che possano eseguire azioni solo se qualcun altro li aiuta a iniziarle. Possono usare gli oggetti senza alcun problema, ma non iniziano mai il movimento di loro spontanea volontà. Secondo l'esempio che abbiamo fatto prima del bicchiere d'acqua, se Emilio avesse sete non berrebbe fino a quando qualcun altro non gli avesse messo il bicchiere in mano.

Perseverazioni motorie

Significa eseguire azioni motorie ripetitive e senza scopo. Ad esempio, nel caso di Emilio, piegava continuamente l'estremità della camicia con le dita. Il che indica che non ci sono problemi nell'esecuzione dei movimenti, ma nella volontà di avviarli.

Reazione a stimoli dannosi

Un altro sintomo caratteristico è che questi pazienti, di fronte a uno stimolo dannoso, possono “svegliarsi”, cioè reagire agitando e anche dicendo delle parole..

Stati emotivi variabili

Per quanto riguarda gli stati emotivi, sembrano essere variabili in ogni caso. Alcuni hanno espressioni emotive praticamente impercettibili mentre altri hanno alterazioni significative, a volte tipiche del danno cerebrale frontale, come esplosioni emotive impulsive e disinibite..

Altri sintomi

- Mancato avvio di azioni volontarie spontanee.

- Rimangono immobili, inattivi per tutto il giorno (acinesia). Eseguono solo comportamenti automatici.

- Silenzio e mancanza di gestualità (ad esempio, non indicano segni che mostrano che stai ascoltando o comprendendo ciò che gli altri stanno dicendo).

- Di solito non rispondono se le domande sono aperte o coinvolgono contenuti emotivi o affettivi.

Tuttavia, i sintomi possono variare a seconda dei deficit funzionali causati da ciascuna area cerebrale interessata..

Tipi

Sono stati definiti due tipi di mutismo acinetico a seconda di dove si trovano le lesioni nel cervello e dei sintomi che provoca:

Mutismo acinetico frontale

È il più comune ed è associato a lesioni focali unilaterali o bilaterali della corteccia cingolata anteriore.

Se questa lesione è unilaterale, i pazienti di solito guariscono poche settimane dopo, invece, se è bilaterale, presenterà una perdita totale dell'insorgenza di comportamenti spontanei che non è reversibile. A volte il danno può estendersi anche all'area motoria supplementare provocando deficit di movimento..

Mutismo acinetico diencefalo-mesencefalo

Si verifica a causa del coinvolgimento del diencefalo, in particolare del sistema reticolare di attivazione ascendente. Questo tipo presenta meno vigilanza rispetto al mutismo di tipo frontale e si distingue anche da questo in quanto il paziente presenta una paralisi dello sguardo verticale.

Diagnosi differenziale

Il mutismo acinetico è difficile da rilevare, poiché è difficile da valutare perché è difficile per i pazienti rispondere ai test e devono essere escogitati per eseguire una valutazione neuropsicologica efficace. Per questo motivo, è facile confondere il mutismo acinetico con altre condizioni o disturbi..

Pertanto, è necessario prestare attenzione a non confondere con:

Stato vegetativo

A differenza del mutismo acinetico, nello stato vegetativo si ha il cosiddetto coma di veglia, uno stato in cui il paziente non può seguire gli stimoli visivi esterni con gli occhi, anche se aperti; non possono esprimersi o seguire semplici comandi.

Conservano alcuni riflessi, ma non possono eseguire comportamenti perché avrebbero bisogno di elaborare con strutture cerebrali più corticali che i pazienti con mutismo acinetico hanno intatte.

Stato di coscienza minimo

Nel mutismo acinetico, non risponde a causa di un grave stato di apatia e apatia che fa sì che non si muova o non parli spontaneamente; ma a differenza della consapevolezza minima, se possono emettere risposte coerenti quando sollecitate e avviare movimenti quando aiutate.

Sindrome di cattività

Il movimento non è prodotto dalla paralisi degli arti causata da danni al tratto spinale e corticobulbare, lasciando intatte la maggior parte delle funzioni cognitive, i movimenti oculari verticali e l'ammiccamento (che usano frequentemente per comunicare).

Afasia

Può essere difficile fare una distinzione, poiché in alcuni casi possono verificarsi contemporaneamente mutismo acinetico e afasia. La differenza principale è che l'iniziativa e la motivazione a comunicare è preservata negli afasici, mentre i pazienti con mutismo acinetico ne sono privi..

Abulia

Sarebbe a un livello immediatamente inferiore al mutismo acinetico, essendo più mite.

Depressione

Riabilitazione

L'obiettivo principale è ridurre l'apatia. L'apatia è caratterizzata da un'alterazione nella capacità di fissare obiettivi, mancanza di motivazione, perdita di iniziativa e spontaneità, indifferenza affettiva.

Di solito è anche correlato a una mancanza di consapevolezza della malattia, che ha un impatto molto negativo sulla vita della persona e sul suo funzionamento neuropsicologico generale. È necessario ridurre questa apatia e aumentare la collaborazione del paziente per una riabilitazione soddisfacente.

Altri obiettivi sono massimizzare la tua indipendenza e svolgere le attività della vita quotidiana che facevi normalmente..

Aspetti da tenere in considerazione per la riabilitazione

La riabilitazione neuropsicologica consiste nell'applicazione di strategie di intervento che cercano di garantire che i pazienti e le loro famiglie possano ridurre, far fronte o gestire il deficit cognitivo.

Per questo, funzionerà migliorando direttamente le prestazioni delle funzioni cognitive attraverso la ripetizione di esercizi. I deficit possono essere intervenuti in 3 modi:

- Attraverso il ripristino (formazione diretta, recupero della funzione danneggiata).

- Attraverso la compensazione (utilizzando le capacità che sono intatte per ridurre al minimo le conseguenze negative per le persone colpite).

- Per sostituzione (viene utilizzato quando le due tecniche menzionate non sono possibili e si tratta di affrontare il danno insegnando alla persona interessata a maneggiare dispositivi e segnali esterni per ridurre al minimo queste limitazioni).

Aspetti importanti da tenere a mente:

- È importante iniziare la riabilitazione il prima possibile.

- È essenziale sviluppare un lavoro interdisciplinare, con diversi professionisti di diversi settori.

- Affinché un programma di intervento neuropsicologico sia efficace, deve avere un'organizzazione gerarchica dei compiti in base al loro livello di difficoltà, raggiungendo un equilibrio tra le capacità del paziente e la difficoltà del compito..

- I principali obiettivi da raggiungere saranno la cura di sé, l'indipendenza e l'integrazione.

- Non dimenticare gli aspetti emotivi.

- Adattare la riabilitazione in modo che sia il più generalizzabile possibile alle situazioni quotidiane.

- Ristrutturare l'ambiente del paziente se necessario (chiamate strategie ambientali).

- Quando sei in una fase più avanzata del trattamento, sviluppa strategie metacognitive. Cioè, cercare di convincere il paziente ad acquisire strategie interne che gli permettano di controllare la propria attenzione, evitare di essere distratto da qualsiasi stimolo, pianificare una sequenza di compiti, usare regole mnemoniche, prendere decisioni appropriate, ecc..

Trattamento

Farmacoterapia

Per ridurre l'apatia, principalmente agonisti della dopamina come levadopa o bromocriptina, poiché le vie della dopamina sono spesso influenzate.

Collaborazione paziente

Ottenere un livello minimo di collaborazione da parte del paziente è assolutamente necessario per iniziare a lavorare. Può iniziare promuovendo la consapevolezza del deficit, il che significa che dobbiamo far capire alla persona che ha un problema e che deve fare uno sforzo per recuperare.

Attività familiari

Svolgere attività familiari preziose per la persona, che possono "risvegliare" comportamenti precedentemente appresi.

È essenziale per questo che la famiglia collabori in terapia, poiché sono loro che trascorrono la maggior parte del tempo con il paziente. Devono essere educati in modo da gestire adeguatamente l'ambiente in cui vive il paziente, strutturare le attività della vita quotidiana per renderle più facili.

È opportuno che aiutino il paziente a intraprendere azioni, cercando di renderli compiti motivanti e che si adattino al livello cognitivo della persona interessata.

Parla con la famiglia e svolgi le attività

È utile chiedere alla famiglia, agli amici, cosa piaceva fare al paziente in precedenza, cosa lo motivava, quali hobby aveva, ecc. In questo modo possiamo conoscere meglio la persona interessata e sviluppare attività terapeutiche che motivino e siano piacevoli.

Suddividi le attività in piccoli passi e con chiare istruzioni sulla loro esecuzione. Se eseguito correttamente, ti viene sempre fornito un feedback immediato dopo ogni passaggio. È opportuno garantire che il guasto non si verifichi in modo che non sia frustrato.

Alcuni punti importanti per l'esecuzione delle attività sono:

- Iniziare attività di formazione relative al soddisfacimento di bisogni primari come mangiare, bere o andare in bagno, per aumentare al più presto l'autonomia del paziente.

- È più probabile che il paziente risponda o si impegni in qualsiasi comportamento se gli viene data una scelta tra due alternative.

- È meglio darti ordini chiari e fermi.

- Non saturare la persona con le attività, poiché può stancarsi e quindi c'è una confusione molto comune tra apatia e stanchezza.

Supporto emotivo dalla famiglia

Devono far sentire il paziente che sono disposti ad aiutarlo, mostrandogli affetto (ma mai trattando il paziente con dolore o come se fosse un bambino) e non perdere la speranza.

Cerca di visualizzare la situazione come piena di speranza, facendo capire alla persona interessata che la situazione migliorerà senza dubbio. Dare aspettative positive per il futuro, evitare di mostrare lacrime e lamentele davanti al paziente perché potrebbe affondarlo.

Concatenamento posteriore

Una tecnica è il back chaining. Si tratta di suddividere l'attività in passaggi e chiedere al paziente di fare l'ultimo passaggio. Per fare ciò, prima viene eseguito il compito completo (ad esempio, lavarsi i denti), prendere il braccio del paziente ed eseguire tutti i movimenti.

Il compito viene quindi ripetuto con assistenza, ma l'ultimo passaggio deve essere svolto dal solo paziente (asciugare la bocca). Incoraggialo a farlo "ora devi asciugarti la bocca con l'asciugamano, dai" e rinforzalo quando lo fa.

Quindi l'attività viene ripetuta fino a quando il paziente può lavarsi i denti senza alcun aiuto. Questa tecnica si è rivelata molto utile per i pazienti con problemi di motivazione.

Analisi dei compiti

Consiste nel dividere un'attività in piccoli passaggi sequenziali e scriverli in un elenco. Ciò consente di verificare che ogni caso sia completo. Questa tecnica rende molto più facile iniziare, terminare e monitorare l'attività.

Inoltre, riduce la fatica, in modo che venga consumata meno energia perché il paziente non deve pianificare, organizzare e ricordare i passaggi necessari per raggiungere un obiettivo. È molto utile stabilire una routine delle attività che devono essere svolte quotidianamente, poiché se vengono ripetute in modo coerente possono diventare abitudini automatiche.

In un secondo momento, viene sviluppata un'altra strategia dedicata ad aumentare la frequenza di comportamenti desiderabili ma poco frequenti, premiando le loro prestazioni con conseguenze molto piacevoli per il paziente..

Per fare ciò, è necessario creare un elenco con ciò che è noto che il paziente apprezzi e un altro elenco con ciò che ci si aspetta che faccia per ottenerlo. Per sapere se è utile per il paziente (perché solitamente viene compilato dalla famiglia), deve valutare ogni punto della lista da 1 a 10 in base al grado di difficoltà o, in base al grado di godimento che produce ..

Altri punti importanti

- Mostra alla famiglia e al paziente i progressi, per quanto lievi.

- Il paziente deve sentire che a poco a poco la sua vita si sta normalizzando: è bene avere una routine, ma non è fondamentale chiudersi in casa. È una cosa positiva visitare gli amici e cercare di portarlo negli ambienti in cui andava.

Riferimenti

- Álvaro Bilbao e José Luis Díaz. (2008). State Center for Attention to Brain Damage. Ceadac, io. Guida alla gestione cognitiva e comportamentale delle persone con danni cerebrali. Manuale per professionisti che lavorano nella riabilitazione di persone con danni cerebrali: Imserso.

- Arnedo, M., Bembibre, J., Triviño, M. (2012). Neuropsicologia. Attraverso casi clinici. Madrid: Medical-Panamericana.

- Carrión, J. L. (2006). Lesione cerebrale: una guida per famiglie e terapisti: Delta.

- Damasio, A. R. (1999). La sensazione di ciò che accade: corpo ed emozione nella formazione della coscienza. New York: Harcourt.

- Godefroy, O. (2013). La neurologia comportamentale e cognitiva dell'ictus: Cambridge University Press.

- Guallart, M., Paúl-Lapedriza, N. e Muñoz-Céspedes, J. (2003). Riabilitazione neuropsicologica dell'apatia. II Congresso internazionale di neuropsicologia su Internet. 3 maggio 2003.

- Martelli, M.F. (2000). Un protocollo comportamentale per aumentare l'iniziazione, diminuire l'adynamia. Notizie sulla psicologia della riabilitazione, 27 (2) 12-13.

Nessun utente ha ancora commentato questo articolo.