Struttura, sintesi, funzioni, localizzazione della fosfatidilserina

Il fosfatidilserina È un lipide appartenente alla famiglia dei fosfolipidi e al gruppo dei glicerolipidi o fosfogliceridi, che derivano dall'1,2-diacil glicerolo 3-fosfato. Poiché ha un gruppo amminico nella sua struttura, è considerato un ammino fosfolipide ed è presente nelle membrane sia delle cellule eucariotiche che di quelle procariotiche..

Fu descritto per la prima volta da Folch, nel 1941, come un componente secondario della cefalina nel cervello bovino (un complesso lipidico cerebrale composto anche da fosfatidiletanolammina) e, nel 1952, Baer e Maurukas chiarirono una parte importante della sua struttura chimica.

Negli eucarioti, questo fosfolipide rappresenta tra il 3 e il 15% dei fosfolipidi di membrana e la variazione della sua abbondanza dipende dall'organismo, dal tipo di tessuto, dal tipo di cellula in questione e anche dal momento del suo sviluppo..

Diversi studi hanno verificato che è assente nei mitocondri degli eucarioti, ma la sua presenza è stata segnalata nelle membrane cellulari di molti batteri, sebbene le vie biosintetiche per la sua sintesi in questi organismi siano differenti..

La distribuzione di questo fosfolipide nelle membrane cellulari dipende, in sostanza, dagli enzimi responsabili della sua produzione e il suo movimento (traslocazione) tra i monostrati di membrana dipende dall'azione degli ammino fosfolipidi-flipasi (nel lievito) e scramblease. E translocasi (nei mammiferi).

È un lipide essenziale per molte cellule del sistema nervoso, a tal punto che sono stati ora sviluppati integratori alimentari che lo includono nelle loro formulazioni al fine di migliorare alcune capacità cerebrali e prevenire la degenerazione di altre..

Indice articolo

- 1 Struttura

- 2 Sintesi

- 2.1 Nei procarioti

- 2.2 Nei lieviti

- 2.3 Negli eucarioti superiori (piante e animali)

- 3 funzioni

- 3.1 Sulla superficie cellulare

- 3.2 All'interno della cella

- 4 Dove si trova?

- 5 Benefici della sua assunzione

- 6 Controindicazioni

- 7 Riferimenti

Struttura

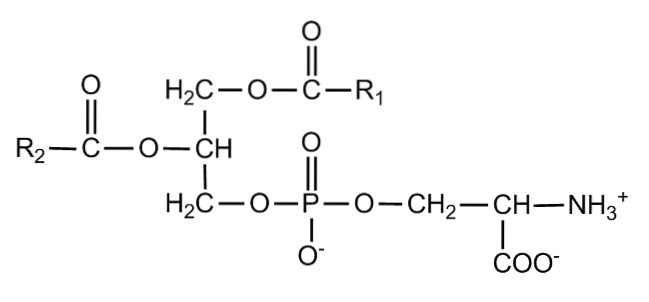

La fosfatidilserina è un glicerofosfolipide e come tale è derivato da una molecola di 1,2-diacil glicerolo 3-fosfato, cioè da una molecola di glicerolo che ha due catene di acidi grassi esterificati ai suoi atomi di carbonio 1 e 2 e al carbonio 3 ha un gruppo fosfato.

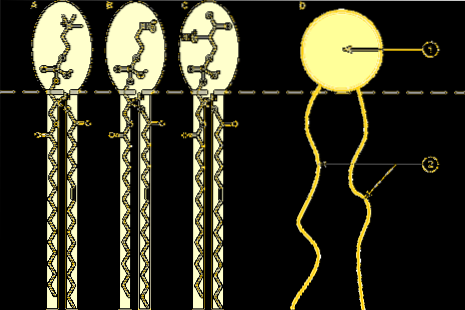

Come tutti i lipidi, la fosfatidilserina è una molecola anfipatica, con un'estremità polare idrofila rappresentata dal gruppo fosfato e dalla serina che si lega ad esso, e un'estremità apolare idrofobica, composta da catene di acidi grassi legate da legami estere..

Il nome "fosfatidilserina" si riferisce a tutte le possibili combinazioni di acidi grassi, di varie lunghezze e gradi di saturazione, che sono attaccati a una spina dorsale di glicerolo che ha una serina attaccata al gruppo fosfato sulla testa polare..

Sintesi

Nei procarioti

Nei procarioti, la fosfatidilserina è prodotta dagli enzimi della fosfatidilserina sintetasi che si associano alla membrana plasmatica o alle frazioni ribosomiali, a seconda che siano rispettivamente batteri Gram negativi o Gram positivi..

La sintesi della fosfatidilserina in questi microrganismi è regolata e dipende dal tipo e dalla quantità di lipidi disponibili nel luogo in cui si trova l'enzima sintetasi..

Nei lieviti

La fosfatidilserina sintetasi di lievito sintetizza la fosfatidilserina dalla reazione tra CDP-diacilglicerolo e serina, generando fosfatidilserina e CMP. Questo fosfolipide, in questi organismi, è un importante intermedio nella sintesi di fosfatidilcolina e fosfatidiletanolamina..

Questa reazione è regolata dalle concentrazioni intracellulari di inositolo, che ha effetti inibitori sull'enzima. Altri meccanismi coinvolgono la fosforilazione diretta della sintetasi o di alcuni enzimi regolatori coinvolti nella via biosintetica..

Negli eucarioti superiori (piante e animali)

In organismi come piante e animali (considerati da alcuni autori come eucarioti superiori) la sintesi della fosfatidilserina avviene attraverso una reazione di scambio di basi calcio-dipendenti attraverso enzimi associati al reticolo endoplasmatico..

In questo tipo di reazione, i fosfolipidi vengono sintetizzati da fosfolipidi preesistenti, dai quali il gruppo polare viene rimosso e scambiato con una molecola di L-serina..

Nelle piante ci sono due sintetasi di fosfatidilserina: una che catalizza la reazione di cambiamento della base calcio-dipendente e un'altra che catalizza una reazione simile a quella che si verifica nel lievito da CDP-diacilglicerolo..

I mammiferi possiedono anche due fosfatidilserina sintetasi: una catalizza la sintesi della fosfatidilserina attraverso una reazione di scambio tra una fosfatidiletanolammina e una serina e l'altra fa lo stesso, ma utilizzando una fosfatidilcolina come substrato di base..

Caratteristiche

La fosfatidilserina si trova in tutti i tipi di cellule eucariotiche; e nei mammiferi è stato dimostrato che, sebbene non sia ugualmente abbondante in tutti i tessuti e non sia uno dei fosfolipidi che si trova in proporzione maggiore, è essenziale per la sopravvivenza delle cellule.

Le catene di acidi grassi associate alle molecole di fosfatidilserina nelle cellule del sistema nervoso di molti vertebrati giocano un ruolo fondamentale per il funzionamento di questo.

Sulla superficie cellulare

La "ridistribuzione" della fosfatidilserina, oltre alle sue funzioni strutturali per la costituzione di membrane biologiche, segna l'inizio di numerosi processi fisiologici a livello cellulare nei mammiferi, per cui si potrebbe dire che è coinvolta in diversi processi di segnalazione cellulare.

Esempi di questi processi sono la coagulazione del sangue, dove la fosfatidilserina viene traslocata verso il monostrato esterno della membrana plasmatica delle piastrine, che contribuisce all'accumulo di vari fattori della coagulazione verso la superficie di queste cellule..

Un processo simile si verifica durante la maturazione degli spermatozoi, ma è considerato piuttosto come una "dissipazione" della distribuzione asimmetrica di questo fosfolipide (che arricchisce la superficie interna della membrana plasmatica).

Gli eventi iniziali di morte cellulare programmata (apoptosi) sono anche caratterizzati dall'esposizione di molecole di fosfatidilserina alla superficie cellulare, che "contrassegna" le cellule apoptotiche per la digestione da parte di cellule fagocitiche o macrofagi..

Dentro la cella

Le funzioni intracellulari della fosfatidilserina sono strettamente correlate alle sue caratteristiche leggermente cationiche, poiché, attraverso la sua carica, può associarsi a varie proteine periferiche che hanno regioni caricate negativamente..

Tra queste proteine si possono evidenziare alcune chinasi e GTPasi, che si attivano una volta associate al fosfolipide in questione..

La fosfatidilserina partecipa alla “etichettatura” di alcune proteine per indirizzarle verso i fagosomi nelle vie di riciclaggio o degradazione e anche nel modificare l'attività catalitica di altre.

È stato dimostrato che la formazione di alcuni canali ionici dipende dall'associazione delle proteine che li costituiscono con la fosfatidilserina.

È una fonte di precursori per la sintesi di altri fosfolipidi, come la fosfatidiletanolamina, che può essere formata dalla decarbossilazione della fosfatidilserina (la fosfatidilserina è il precursore della fosfatidiletanolamina mitocondriale).

Dove si trova?

La fosfatidilserina, come la maggior parte dei fosfolipidi, si trova in quasi tutte le membrane cellulari e arricchisce le membrane cellulari dei tessuti nervosi; e, negli occhi, è particolarmente abbondante nella retina.

Nelle cellule in cui si trova, in misura maggiore o minore, di solito si trova nel monostrato interno della membrana plasmatica e negli endosomi, ma è raro nei mitocondri.

Come descritto nel 1941, insieme alla fosfatidiletanolamina, la fosfatidilserina fa parte di una sostanza nota come cefalina nel cervello di molti mammiferi..

Benefici della sua assunzione

L'importanza della fosfatidilserina nel funzionamento del sistema nervoso è stata ampiamente studiata e per diversi decenni si è ritenuto che la sua assunzione potesse essere benefica per la salute del sistema nervoso centrale..

Diversi studi hanno concluso che l'aggiunta di fosfatidilserina nella dieta come integratore alimentare può avere effetti positivi sul miglioramento della memoria, dell'apprendimento, della concentrazione e del declino dell'umore legati all'età o all'invecchiamento..

Si ritiene che prevenga la perdita di memoria e altre attività cognitive come il ragionamento, il pensiero astratto, il deterioramento psicomotorio, i cambiamenti nella personalità e nel comportamento e altre importanti funzioni mentali.

In alcuni studi più specifici su pazienti con problemi di memoria, l'assunzione di fosfatidilserina ha contribuito direttamente all'apprendimento di nomi e volti, al richiamo di nomi e volti e al riconoscimento facciale.

Una fonte naturale di questo fosfolipide è il pesce. Tuttavia, le specie regolarmente incluse negli integratori alimentari sono ottenute dalla corteccia cerebrale dei bovini o dalla soia..

Entrambi i tipi di fosfolipidi svolgono le stesse funzioni, ma differiscono per le caratteristiche degli acidi grassi delle loro code apolari..

È stato anche suggerito che la fosfatidilserina non associata alla membrana assunta come integratore (esogeno) possa contribuire alla difesa cellulare contro lo stress ossidativo.

Controindicazioni

I primi studi e sperimentazioni cliniche effettuati con questo fosfolipide come integratore alimentare hanno rivelato che la sua somministrazione intramuscolare può provocare irritazioni e “ustioni”, e che la sua somministrazione endovenosa non ha effetti avversi noti..

Somministrato per via orale, sembra essere un farmaco sicuro, ma a dosi superiori a 600 mg somministrate appena prima di coricarsi, può causare insonnia. Tuttavia, i rapporti indicano che è sicuro ed efficace, soprattutto se combinato con uno stile di vita sano, che include esercizio fisico e una buona alimentazione..

Sebbene un gran numero di studi abbia dimostrato che l'ingestione di questo fosfolipide non produce alterazioni dannose nella biochimica del sangue, una delle possibili controindicazioni è legata al trasferimento di malattie infettive come l'encefalopatia spongiforme dovuta al consumo di estratti cerebrali contaminati da prioni.

Riferimenti

- Garrett, R. e Grisham, C. (2010). Biochimica (4a ed.). Boston, USA: Brooks / Cole. CENGAGE Apprendimento.

- Jorissen, B., Brouns, F., van Boxtel, M., Ponds, R., Verhey, F. e Jolles, J. (2002). L'influenza della fosfatidilserina derivata dalla soia sulla cognizione nel deterioramento della memoria associato all'età. Neuroscienze nutrizionali, 4, 121-134.

- Kidd, P. M. (1996). Fosfatidilserina; Membrana nutriente per la memoria. Una valutazione clinica e meccanicistica. Revisione della medicina alternativa, 1(2), 70-84.

- Kingsley, M. (2006). Effetti della supplementazione di fosfatidilserina sull'esercizio degli esseri umani, 36(8), 657-669.

- Luckey, M. (2008). Biologia strutturale delle membrane: con fondamenti biochimici e biofisici. Cambridge University Press.

- Segawa, K. e Nagata, S. (2015). Un segnale apoptotico "Mangiami": esposizione alla fosfatidilserina. Tendenze nella biologia cellulare, 1-12.

- Vance, J. E. (2008). Fosfatidilserina e fosfatidiletanolamina nelle cellule di mammifero: due amminofosfolipidi metabolicamente correlati. Giornale di ricerca sui lipidi, 49(7), 1377-1387.

- Vance, J. E. e Steenbergen, R. (2005). Metabolismo e funzioni della fosfatidilserina. Progressi nella ricerca sui lipidi, 44, 207-234.

- Vance, J. E., e Tasseva, G. (2013). Formazione e funzione della fosfatidilserina e della fosfatidiletanolamina nelle cellule di mammifero. Biochimica et Biophysica Acta - Biologia cellulare e molecolare dei lipidi, 1831(3), 543-554.

Nessun utente ha ancora commentato questo articolo.