Classificazione dei carboidrati (con immagini)

Il classificazione dei carboidrati Può essere fatto secondo la loro funzione, secondo il numero di atomi di carbonio, secondo la posizione del gruppo carbonile, secondo le unità che li compongono, secondo i derivati e secondo gli alimenti.

I carboidrati, carboidrati o saccaridi, sono composti chimici costituiti da atomi di carbonio, idrogeno e ossigeno, la cui combustione si traduce nel rilascio di anidride carbonica e di una o più molecole d'acqua. Sono molecole ampiamente distribuite in natura e di fondamentale importanza per gli esseri viventi, sia dal punto di vista strutturale che metabolico..

Di solito, il modo migliore per rappresentare la formula di qualsiasi carboidrato è Cx (H2O) e che, in poche parole, significa "carbonio idrato".

Nelle piante, gran parte dei carboidrati viene prodotta durante la fotosintesi da anidride carbonica e acqua, dopodiché possono essere immagazzinati in complessi ad alto peso molecolare (amidi, ad esempio) o utilizzati per dare struttura e supporto alle cellule vegetali (cellulosa, ad esempio ).

Gli animali producono anche carboidrati (glicogeno, glucosio, fruttosio, ecc.), Ma lo fanno da sostanze come grassi e proteine. Nonostante ciò, la principale fonte di carboidrati metabolizzabili per gli organismi animali è quella proveniente dalle piante..

Le più importanti fonti naturali di carboidrati per l'uomo sono, generalmente, i cereali come frumento, mais, sorgo, avena e altri; tuberi come patate, manioca e banane, per esempio; oltre a molti semi di piante leguminose come lenticchie, fagioli, fave, ecc..

Gli animali carnivori, cioè quelli che si nutrono di altri animali, dipendono indirettamente dai carboidrati per sopravvivere, poiché le loro prede, o preda della loro preda, sono animali erbivori in grado di sfruttare i carboidrati strutturali e di stoccaggio contenuti nelle erbe. e convertirli in proteine, muscoli e altri tessuti del corpo.

Indice articolo

- 1 Classificazione in base alla loro funzione

- 1.1 Carboidrati strutturali

- 1.2 Carboidrati digeribili

- 2 Classificazione in base al numero di atomi di carbonio

- 3 Classificazione in base alla posizione del gruppo carbonile

- 4 Classificazione in base al numero di unità che le compongono

- 4.1 Monosaccaridi

- 4.2 Disaccaridi

- 4.3 Oligosaccaridi

- 4.4 Polisaccaridi

- 5 Classificazione dei suoi derivati

- 5.1 Esteri fosfatici

- 5.2 Acidi e lattoni

- 5.3 Alditoli, polioli o alcoli di zucchero

- 5.4 Zuccheri amminoacidi

- 5.5 Deoxysugars

- 5.6 Glicosidi

- 6 Classificazione in base al suo utilizzo nella preparazione degli alimenti

- 7 Riferimenti

Classificazione in base alla loro funzione

I carboidrati possono essere classificati, in base alla loro funzione generale, in due grandi classi: carboidrati strutturali e carboidrati universalmente digeribili o polisaccaridi.

Carboidrati strutturali

I carboidrati strutturali sono quelli che fanno parte della parete di tutte le cellule vegetali, nonché i depositi secondari che caratterizzano i tessuti di diverse specie vegetali e che svolgono una specifica funzione di sostegno e di "impalcatura".

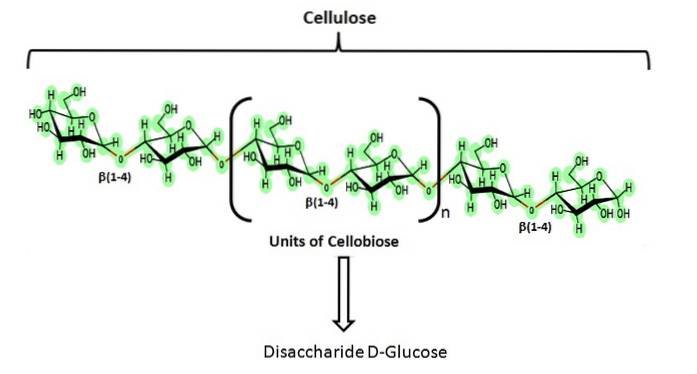

Tra questi, il principale polisaccaride vegetale è la cellulosa, ma spiccano anche lignina, destrani, pentosani, agar (nelle alghe) e chitina (nei funghi e in molti artropodi)..

Carboidrati digeribili

I carboidrati digeribili, invece, sono quelli che gli organismi eterotrofi (diversi dagli autotrofi che "sintetizzano il proprio cibo") possono acquisire dalle piante e utilizzare per nutrire le proprie cellule attraverso diverse vie metaboliche..

Il principale carboidrato digeribile è l'amido, che si trova nei tuberi, nei semi di cereali e in molte altre strutture di stoccaggio nelle piante. È costituito da due tipi simili di polisaccaridi, amilosio e amilopectina..

Molto importanti sono però anche gli zuccheri più semplici come il fruttosio, ad esempio, presente in grandi quantità nei frutti di molte specie vegetali..

Il miele, sostanza prodotta dalle api che ha un importante valore commerciale, è anche una ricca fonte di carboidrati digeribili, ma di origine animale.

Il glicogeno, considerato in molti casi come "amido animale", è un polisaccaride di riserva sintetizzato dagli animali e può essere incluso nel gruppo dei carboidrati digeribili.

Classificazione in base al numero di atomi di carbonio

A seconda del numero di atomi di carbonio, i carboidrati possono essere:

- Trii, con tre atomi di carbonio (esempio: gliceraldeide)

- Tetrosas, con quattro atomi di carbonio (esempio: eritrosio)

- Pentose, con cinque atomi di carbonio (esempio: ribosio)

- Esosi, con sei atomi di carbonio (esempio: glucosio)

- Eptosi, con sette atomi di carbonio (esempio: sedoeptulosio 1,7-bisfosfato)

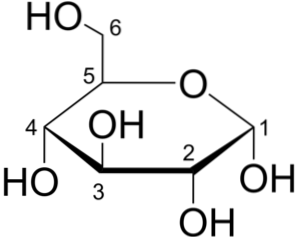

Le pentasi e gli esosi, in generale, si possono trovare sotto forma di anelli stabili grazie alla formazione di un gruppo emiacetale interno, cioè attraverso l'unione di un gruppo aldeidico o di un gruppo chetonico con un alcol.

Questi anelli possono avere 5 o 6 “maglie”, quindi possono essere del tipo furanico oppure del tipo pirano, corrispondentemente, con cui si formano furanosi e piranosi..

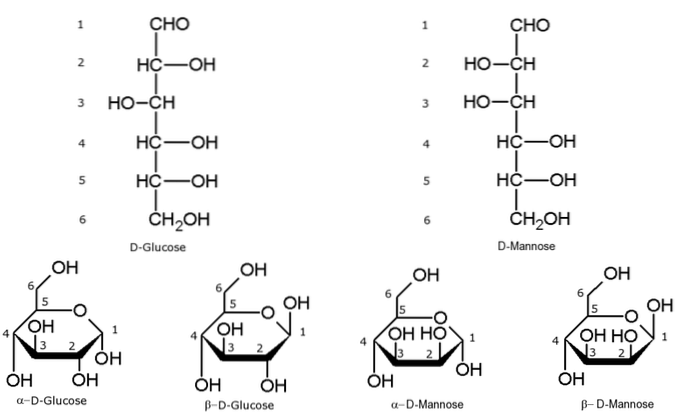

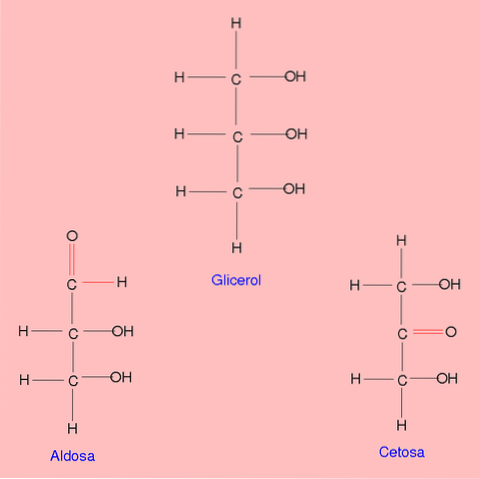

Classificazione in base alla posizione del gruppo carbonile

Anche la posizione del gruppo carbonile (C = O) nei monosaccaridi è un carattere utilizzato per la loro classificazione, perché a seconda di ciò la molecola può essere una chetosi o un aldosio. Esistono quindi, ad esempio, aldoesosi e chetoesosi, nonché aldopentosi e chetopentosi..

Se l'atomo di carbonio che forma il gruppo carbonile è in posizione 1 (o ad un'estremità), allora è un'aldeide. D'altra parte, se è nella posizione 2 (o in qualsiasi altro atomo di carbonio interno), è un gruppo chetonico, quindi diventa una chetosi.

Prendendo come esempio le triosi, tetrosi, pentosi ed esosi della sezione precedente, abbiamo che gli aldosi di questi zuccheri semplici sono gliceraldeide, eritrosio, ribosio e glucosio, mentre le chetosi sono rispettivamente diidrossiacetone, eritrulosio, ribulosio e fruttosio.

Classificazione in base al numero di unità che le compongono

In base al numero di unità che hanno i carboidrati, cioè in base al numero di zuccheri che risulta dalla loro idrolisi, possono essere classificati come:

Monosaccaridi

Sono i più semplici saccaridi o zuccheri, in quanto costituiti da un'unica "unità zuccherina". In questo gruppo ci sono zuccheri metabolicamente rilevanti come il glucosio, il cui metabolismo comporta la produzione di energia sotto forma di ATP nelle cellule di praticamente tutti gli organismi viventi. Spiccano anche galattosio, mannosio, fruttosio, arabinosio, xilosio, ribosio, sorbosio e altri..

Disaccaridi

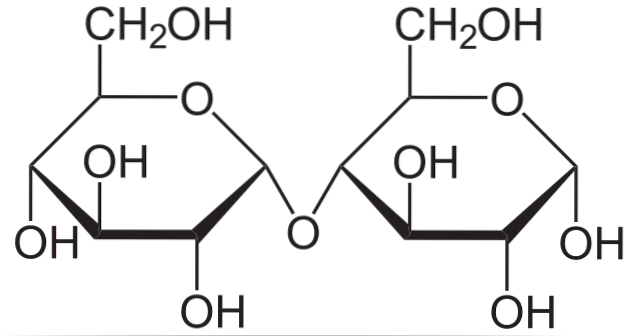

I disaccaridi, come suggerisce il prefisso del loro nome, sono saccaridi costituiti da due unità di zucchero. I principali esempi di queste molecole sono lattosio, saccarosio, maltosio e isomaltosio, cellobiosio, gentiobiosio, melibioosio, trealosio e turanosio..

Oligosaccaridi

Corrispondono a quei carboidrati che, idrolizzati, rilasciano più di due “unità zuccherine”. Sebbene forse non molto conosciuti, in questo gruppo si possono distinguere raffinosio, stachyose e verbascosa. Alcuni autori ritengono che i disaccaridi siano anche oligosaccaridi.

Polisaccaridi

I polisaccaridi sono composti da più di 10 unità zuccherine e possono essere costituiti da unità ripetitive dello stesso monosaccaride (omopolisaccaridi) o da miscele relativamente complesse di diversi monosaccaridi (eteropolisaccaridi). Esempi di polisaccaridi sono l'amido, la cellulosa, l'emicellulosa, le pectine e il glicogeno.

Solitamente, l'unione tra le "unità zuccherine" di disaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi avviene attraverso un legame noto come legame glicosidico, che avviene grazie alla perdita di una molecola d'acqua.

Classificazione dei suoi derivati

Come è vero per molte molecole di grande importanza in natura, i carboidrati possono funzionare come "mattoni" per altri composti che possono svolgere funzioni simili o radicalmente diverse. In base a ciò, tali derivati possono essere classificati, in base alle loro caratteristiche, come segue:

Esteri fosfati

Sono generalmente monosaccaridi fosforilati, in cui il gruppo fosforile è attaccato al saccaride tramite un legame estere. Si tratta di molecole estremamente importanti per gran parte delle reazioni metaboliche cellulari, poiché si comportano come “composti attivati” la cui idrolisi è termodinamicamente favorevole..

Tra gli esempi più importanti vi sono gliceraldeide 3-fosfato, glucosio 6-fosfato, glucosio 1-fosfato e fruttosio 6-fosfato.

Acidi e lattoni

Sono il prodotto dell'ossidazione di alcuni monosaccaridi con particolari agenti ossidanti. Gli acidi aldonici derivano dall'ossidazione del glucosio con rame alcalino e questi, in soluzione, sono in equilibrio con i lattoni. Quando l'ossidazione è diretta dalla catalisi enzimatica, possono essere prodotti lattoni e acidi uronici.

Alditoli, polioli o alcoli di zucchero

Sono formati dall'ossidazione del gruppo carbonile di alcuni monosaccaridi; esempi di questi sono eritritolo, mannitolo e sorbitolo o glucitolo.

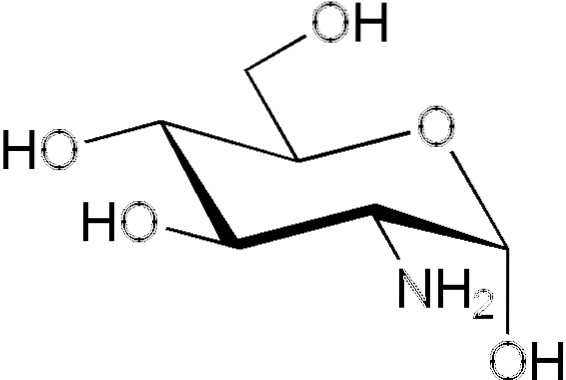

Zuccheri amminoacidi

Sono derivati di monosaccaridi a cui è stato attaccato un gruppo amminico (NH2), generalmente al carbonio di posizione 2 (specialmente nel glucosio). Gli esempi più importanti sono glucosamina, N-acetil glucosamina, acido muramico e acido N-acetil muramico; c'è anche la galattosamina.

Deoxysugars

Sono derivati dei monosaccaridi che vengono prodotti quando perdono un atomo di ossigeno in uno dei loro gruppi idrossilici, motivo per cui sono noti come "deoxy-" o "deoxysugars".

Tra i più importanti ci sono quelli che costituiscono la spina dorsale del DNA, cioè il 2-desossiribosio, ma ci sono anche il 6-deossimanopiranosio (ramnosio) e il 6-deossigalattofuranosio (fucosio).

Glicosidi

Questi composti risultano dall'eliminazione di una molecola d'acqua mediante l'unione tra il gruppo idrossile anomerico di un monosaccaride e un gruppo idrossile di un altro composto idrossilato diverso..

Esempi classici sono ouabaina e amigdalina, due composti ampiamente utilizzati che vengono estratti da un cespuglio africano e dai semi di mandorle amare, corrispondentemente.

Classificazione in base al suo utilizzo nella preparazione dei cibi

Infine, i carboidrati possono essere classificati anche in base al loro utilizzo nel corso della preparazione di un piatto culinario. In questo senso, ci sono carboidrati dolcificanti, come il saccarosio (un disaccaride), il fruttosio (un monosaccaride) e in misura minore il maltosio (un altro disaccaride)..

Allo stesso modo, ci sono carboidrati addensanti e carboidrati gelificanti, come gli amidi e le pectine, per esempio..

Riferimenti

- Badui Dergal, S. (2016). Chimica alimentare. Messico, Pearson Education.

- Chow, K. W., e Halver, J. E. (1980). Carboidrati. ln: tecnologia per l'alimentazione dei pesci. Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo della FAO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, Roma, Italia, 104-108.

- Cummings, J. H. e Stephen, A. M. (2007). Terminologia e classificazione dei carboidrati. Rivista europea di nutrizione clinica, 61 (1), S5-S18.

- Englyst, H. N. e Hudson, G. J. (1996). La classificazione e la misurazione dei carboidrati alimentari. Chimica alimentare, 57 (1), 15-21.

- Mathews, C. K., Van Holde, K. E., & Ahern, K. G. (2000). Biochimica, ed. San Francisco: Benjamin Cummings

- Murray, R. K., Granner, D. K., Mayes, P. A., e Rodwell, V. W. (2014). Biochimica illustrata di Harper. McGraw-Hill.

Nessun utente ha ancora commentato questo articolo.